মানুষের জ্ঞান বা শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীতে যে সকল উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, সংবাদ-পত্র তাদের মধ্যে একটি মহা উপকারী ও শ্রেষ্ঠ পথ হলো এই সংবাদপত্র। ‘সংবাদ পত্রের’ নামকরণ বিচার করলে এটি বোঝা যায় যে, পূর্ব্বে সংবাদ প্রচারই এর একমাত্র কাজ ছিল। কিন্তু আজকাল সংবাদ প্রচার ছাড়াও বহু কাজ সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে সাধিত হচ্ছে। বহু চিন্তাপূর্ণ, দেশ ও সমাজ-হিতকর গদ্য ও পদ্যময় প্রবন্ধ, দেশবিখ্যাত ব্যক্তির বা প্রসিদ্ধ স্থানের অথবা সুবিখ্যাত দ্রব্যের সমালোচনা প্রভৃতি বহু বিষয় বর্তমান যুগে সংবাদ-পত্রের আলোচ্য বিষয় মধ্যে পরিগণিত হয়।

পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র (দৈনিক নয়) প্রকাশিত হয় জার্মান ও সুইজারল্যান্ড থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে। ইংরাজি, ফরাসি, ওলন্দাজ ও জার্মান ভাষায় নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে আস্টান্ড্রাম থেকে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় ১৬৯০-এ। ইংল্যান্ড থেকে পৃথিবীর প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭০২-এ। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে বোস্টন থেকে প্রকাশিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক)।

সংবাদপত্রের ইংরাজি প্রতিশব্দ ‘Newspaper’ হলেও সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার ইংরাজি প্রতিশব্দ যথাক্রমে ‘Journalist’ ও ‘Journalism’। এই দুইটি শব্দেরই উৎস ইংরাজি ‘জার্নাল’ (Journal) শব্দ। ইংরাজি ভাষায় এই ‘জার্নাল’ শব্দটির জন্ম ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে। অর্থ- রোজনামচা বা কড়চা, এখন অর্থবিস্তারের ফলে রোজনামচা ও কড়চা ছাড়াও পত্র-পত্রিকাও বোঝায়। Shorter Oxford Dictionary-তে ‘জার্নাল’ শব্দের অর্থ বলা হয়েছে,

‘a day’s work a record of travel- a record of public events or transactions noted down as they occur, without historical discussion- a daily newspaper or other publication; hence, by extension, any periodical publication contaming news in any particular sphere.

দেখতে গেলে সংবাদ ও সাময়িকভেদে পত্রিকাগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দৈনিক (কোন কোন দৈনিক পত্র কলিকাতা শহরে সকাল ও সন্ধ্যায় দুবার প্রকাশিত হয়), অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক (সপ্তাহে দুবার বের হয়), সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকাসকল ‘সংবাদপত্র’ এবং মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক পত্রিকাসমূহ সাময়িক পত্রিকা’ নামে পরিচিত। দৈনিক, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকাগুলির দ্বারা দেশ বিদেশের সংবাদ প্রচার ত হয়ই, তাছাড়া আমাদের যাবতীয় অভাব-অভিযোগের কথা, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকের কথা, আবশ্যকীয় দ্রব্যের বাজারদর ও বিজ্ঞাপন, দেশমান্য প্রসিদ্ধ মৃত ও জীবিত ব্যক্তিগণের ছবি ও জীবনী, সরকারের ন্যায়ান্যায় কাজের সমালোচনা, পুস্তক- পরিচয়াদি বহুবিষয় আলোচিত হয়ে থাকে। সাময়িক পত্রিকাগুলির বেশিরভাগই গদ্য ও পদ্য, গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ, সুন্দর সুন্দর সুরঞ্জিত চিত্র পরিশোভিত ও নানাপ্রকার গল্প, উপন্যাস, বহু বইয়ের সমালোচনা, নবাবিষ্কৃত প্রাচীন কালের বহু বিষয়ে তথ্যপূর্ণ হয়ে পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষে প্রায় আড়াই হাজার বছরের আগে থেকেই ‘সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার’ কাজের অস্তিত্ব দেখা যায়। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদি (বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি); সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ইতিহাস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া মায়। কিন্তু সেই কাজকে সেই সময়ে ‘সাংবাদিকতা’ বলে অভিহিত করা হত না। সেকালের ধানাবলি ইত্যাদিকে তৎকালীন রীতি, পদ্ধতি ও আঙ্গিক অনুসারে সংগ্রহ করে রাখা হত। পুরাণাদি গ্রন্থের মধ্যে তাব প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ভারতের বৈদিক যুগের সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় চতুর্বেদের অন্যতম ‘ঋগবেদ’ এ। এই ঋগবেদে ‘সূত’ ও ‘পালাগল’ এই দুই শ্রেণির কর্মচারীর উল্লেখ আছে। ‘সূত’ হল পুরাণকথক, রাজ-সাংবাদিক, আবার সারথিও। ইংরাজিতে এর প্রতিশব্দ ‘royal herald’। ‘পালাগল’-সংবাদ-বাহক (courier)। রামায়ণ, মহাভারত কেবল প্রাচীন মহাকাব্যই নয়, তৎকালীন সমাজের আলেখ্য বলেও পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত। এই মহাকাব্যদ্বয়ের আরম্ভেই সাংবাদিকতার লক্ষণ স্পষ্ট। প্রথমটি শুরু হচ্ছে একটি পরিকল্পনার সংবাদ দিয়ে, দ্বিতীয়টি সাংবাদিক সম্মেলন বা ‘প্রেস কনফারেন্স’ দিয়ে। এই দুই মহাকাব্যে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও সাংবাদিক-গ্রায় চরিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। নারদ, বাল্মীকি, সুগ্রীব, হনুমান, সঞ্জয়, বিদূর-এরা সবাই সাংবাদিক। এদের সঙ্গে আরও অনেকেই আছে। ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পটভূমিতে, বহু ঘটন। ও চরিত্রের মিফিলে এবা মিলেমিশে হারিয়ে গেছে। খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু চিনতে অসুবিধে হয় না। কাজের মধ্যেই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। মহাভারতে সংঘটিত কুরুক্ষেত্র মহাসমরের বিশদ বিবরণ পাওয়া গেছে ‘সঞ্জয়’-এর কাছ থেকে। জতুগৃহে মাতা কুন্তিসহ পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্তটির সংবাদ চতুরতার সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন বিদুর। ঐতিহাসিক যুগেও দেখা যাচ্ছে, সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য বিশেষ এক শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করা হত। তাদেরকে কোথাও অবশ্য সরাসরি ‘সাংবাদিক’ নামে চিহ্নিত করা হয়নি, কিন্তু সাংবাদিকের কাজের সঙ্গে এদের কাজের কোনো পার্থক্য ছিল না। A History of the Press in India গ্রন্থে এস. নটরাজন লিখেছেন:

The international character of the modern newspaper begins in Europe in middle of the 16th century We first see the handwritten ‘newsletters of trading houses appearing as ‘newsbooks’ This carried political and economic intelligence and were published by enterprising printers as of general interest…. Considerable ingenuity has been shown in tracing similarities between the modern newspaper and older manifestation of the written word The proclamation of governments, the reports of the spies on which rulers depended, the writers maintained by Mughal rulers, even the exchange of gossip at one market place and round the villages well-all these have been mentioned as serving the role of the Press.

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা থেকে ‘ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ’ (গোপন তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ) ও ‘ডাক ও তার’ বিভাগের জন্ম। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা সাময়িক পত্র’ ১ম খণ্ড (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা, মাঘ ১৩৫৪) গ্রন্থে লিখেছেন:

মোগল আমলে বাদশাহরা প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর রাখিতেন; এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কখনও মাসে একবার, কখনওবা সপ্তাহে সপ্তাহে লিখিয়া পাঠাইত। গোপনীয় রাজকীয় কথা না থাকিলে এই সকল সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত,…। এই প্রথার অনুকরণে সেনাপতি, শাসনকর্তা এবং করদ-রাজারাও রাজদরবারের ঘটনা, রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানিবার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ-লেখক- ‘ওয়াকেয়া-নবিস’ রাখিতেন।…এই সকল সংবাদ-লিপির নাম ছিল ‘আখার’ বা ডবল বহুবচনে ‘আখখারাৎ’।

শ্রী মাখনলাল সেন ‘স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র’ গ্রন্থে লিখেছেন:

“সংবাদপত্র বলতে আমরা এখন যা বুঝি, হিন্দু ভারতে বা বৌদ্ধ ভারতে অথবা মুসলিম ভারতে তা ছিল না। কিন্তু সংবাদপত্র, News Letter, চিরদিনই ছিল-যদিও সে সংবাদপত্র মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হত না, হাতে লেখা হত এবং সাধারণ্যে প্রচারিত হত না, রাজা-বাদশাদের জন্যেই রচিত হত। সাধারণের জন্য যে সংবাদ রাজ-তরফ থেকে প্রচারিত হত, তা হয় ঘোষক দ্বারা, আর না হয় শিলালিপি, তাম্রফলক, ইষ্টক প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ অথবা স্তম্ভে খোদাই ক’রে দেখান হত। সকল দেশেরই তাই। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পত্রের সাহায্যে সংবাদের আদাপ্রদান একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। তখনও সেই সংবাদপত্র News Letter তৈরি করবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হত, আজও তাই হয়, যদিও রকমটা আর সে-রকম নেই।”

সভ্যতার পীঠস্থান প্রাচীন রোমের দিকে তাকালে দেখা যায়, ঘটনা দুর্ঘটনা যুদ্ধ অগ্নিকাণ্ড নির্বাচন ইত্যাদি দৈনন্দিন, আনুষ্ঠানিক ও সাময়িক ঘটনাবলি সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা হত।

তাকে বলা হত Acta Diurna বা দৈনিক ঘটনাবলি। ষোড়শ শতকে ভেনেসীয় সাধারণতন্ত্রে সমজাতীয় সংবাদাদি প্রচার করা হত Notizie Scritte নামক হাতে লেখা ‘বুলেটিনে’র মাধ্যমে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পরেও দীর্ঘদিন এই রীতি অনুসৃত হয়েছিল। সংবাদপত্র প্রকাশ ও সাংবাদিকতার সর্বপ্রকার উন্নতি উনিশ ও বিশ শতকে। কিন্তু এই পরিবর্তিত বিভিন্ন অবস্থায় এদের মূলগত ও বস্তুগত বিষয়ের কোনো পার্থক্য ঘটেনি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ‘সাংবাদিকতা’ শব্দের আবির্ভাব ও অভিধা ষোড়শ শতকের হলেও, এর অস্তিত্ব প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান।

বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম ও ক্রমশঃ প্রচারিত পত্রিকা গুলির কথা’:-

১৮১৮-১৮৩৫:-

_______________

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে থেকে ৯ জুলাই-এর মধ্যে কোনো এক তারিখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ‘বাঙ্গাল গেজেট’- প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র। প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই সময় থেকে ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে আর এক অধ্যায়ের শুরু। তাই ১৮১৮ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দকে প্রথম পর্বের দ্বিতীয় অংশরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সময় থেকে সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ যেমন নিবিড়ভাবে সক্রিয় অংশ নিতে থাকেন, তেমনি বিভিন্ন ভারতীয় বিষয়সমূহও সংবাদপত্রে নিজস্ব স্থান পাকা করে নিতে থাকে। সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের বীজ রোপিত হয়। সংস্কারের আন্দোলনও আরম্ভ হয়ে যায়। সেই

আন্দোলনে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে থাকে। ফলে তর্ক-বিতর্কের উত্তপ্ত ঝড়ও বইতে শুরু করে। এই সময়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবে সমাজের আর্থিক কাঠামোয়ও পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু সেদিকে ভারতীয়গণের দৃষ্টি তেমনভাবে পড়েনি। এমনকী সমকালীন সংবাদপত্রের মধ্যেও তার কোনো ছাপ দেখা যায় না।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম প্রকাশ করেন ‘ক্যালকাটা জার্নাল’। ‘ক্যালকাটা জার্নাল’ সংবাদপত্রের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কাঠামোয় বদল ঘটায়। সাংবাদিকতার একটা আদর্শও ফুটে ওঠে পত্রিকাটির মধ্যে। রামমোহন রায় এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। সংবাদপত্র জগতে রামমোহনের আগমন নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এক এক করে অনেকগুলি ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়- বিভিন্ন দেশীয় ভাষায়। ভারতীয়গণ ইংরাজি ভাষায়ও সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এর মধ্যে দিয়েই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গণতান্ত্রিক সচেতনতার সূত্রপাতও ঘটে। এমনিভাবে সমকালীন সংবাদপত্রসমূহে একদিকে ধর্ম-সমাজসংস্কারের লড়াই যেমন জমে ওঠে, তেমনি স্থানীয় ঘটনাবলি, অভাব-অভিযোগ, প্রশাসন ও ব্রিটিশনীতির সমালোচনা ইত্যাদিও প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে, ক্রমান্বয়ে বিদেশি শাসক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে এইসব পত্র-পত্রিকার ওপর। পরিণতিতে, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জারি হয় ‘অ্যাডাম্’স রেগুলেশন্স’। ভারতের সংবাদপত্র শাসনকল্পে প্রথম ‘গ্যাগিং অ্যাক্ট’।

এই আইনকে কেন্দ্র করে ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। এই আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার তথা বাংলার ছ’জন বিশিষ্ট ব্যক্তি- চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর-তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই প্রতিবাদ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ‘রাজশক্তির অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আইনসম্মত প্রণালীতে প্রথম সংগ্রাম। এই ঘটনা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ নির্দেশ করিয়া দিল’। লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০-৩১) উপলক্ষ্যে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন:

“ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে কোন ইংরেজ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে লণ্ডন সহরে ভারতবাসী ও ইংরেজ একত্রে মিলিত হইয়া ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি স্থির কবিবেন। আর ইহা কখনও সম্ভবপর হইত না যদি রাজা রামমোহন রায় অগ্রণী হইয়া তিনজন ঠাকুর, একজন ঘোষ ও একজন ব্যানার্জীর সহযোগে ইহার গোড়াপত্তন না করিতেন। তাঁহারা যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, গোলটেবিল বৈঠক তাহারই পরিণতিমাত্র।”

বাংলা দেশের তুলনায় অন্যান্য প্রদেশে এই সময়েও সংবাদপত্র প্রকাশের তেমন উদ্দামতা দেখা যায়নি। তবে অল্প কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে বাণিজ্যিক কারণে সংবাদপত্র প্রকাশে পারসিদের উদ্যোগী হতে দেখা যায়। ইংরেজ মহলে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিলে দ্বারকানাথ ঠাকুর অগ্রণী হয়ে কয়েকটি সংবাদপত্রকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। ভারতীয়গণ সংবাদপত্রের গুরুত্বকে কীভাবে নিচ্ছেন-এটা তারই একটা ইঙ্গিত। এই সময়ে কোম্পানির কর্মচারীদের সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা নিষেধ ঘোষিত হওয়ায়, তারা সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযোগ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তার পরিবর্তে বহু নতুন ও বেসরকারি ব্যক্তি সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। এ-থেকে দুটি বিষয় লক্ষ করা যায়: এক, ইংরেজ মহলে (কোম্পানির কর্মচারী মহলে) কোম্পানির বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে এবং তাতে নতুন সম্ভাবনার বীজ রোপিত হয়। দ্বিতীয়ত, বহু নতুন ব্যক্তি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগে উৎসাহিত হন।

উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আগমনের পর থেকে ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশের বন্যা দেখা দেয়। ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার জন্ম এই সময়েই।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে, কোম্পানিকে নতুন সনদ মঞ্জুর করার ব্যাপার নিয়ে, দেশে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয়। দেশীয় কাগজগুলি, তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে, কোম্পানিকে সনদ মঞ্জুর করার পক্ষে সোচ্চার হয়। ১৮২৯-এব ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার টাউন হলে এ-সম্পর্কে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে, নীলকর অত্যাচার ইত্যাদির মধ্যে, দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কোম্পানির পক্ষ সমর্থন করার কুফল টের পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু, তবুও ওই ঘটনা রাজনৈতিক সচেতনতার ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে। এবং এই ব্যাপারে সংবাদপত্রের উপযোগিতাও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তী ঘটনা, আইনসঙ্গতভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান।

১৮৩৫-৫৭:-

__________

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল মেটকাফে প্রচণ্ড বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই ভারতের সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দান করেন। এর জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকারও করতে হয়।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় পর্যন্ত মেটকাফে প্রদত্ত স্বাধীনতা মোটামুটিভাবে বহাল ছিল। মহাবিদ্রোহের সময় আপতকালীন ব্যবস্থা হিসেবে এক বছরের জন্য সাময়িকভাবে লর্ড ক্যানিং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। মেটকাফে কর্তৃক স্বাধীনতা দান থেকে ক্যানিং কর্তৃক স্বাধীনতা খর্ব করা পর্যন্ত সময়কে তৃতীয় অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দামতা দেখা যায়। সরকারি আনুকূল্যও লাভ করে কয়েকটি এলাকার দেশীয় পত্রিকা। অপরদিকে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে সংবাদপত্রসমূহ যোগ্য ও সঙ্গত ভূমিকা পালন করে। জনসাধারণের মধ্যে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতা ব্যাপকভাবে উপলব্ধ হয়। কিন্তু সেই পরিমাণে সরকারের দিক থেকে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায় না। এই সময়ের সংবাদপত্রসমূহকে তারা তেমন আমল দেননি। একই সময়ে ইরাজ-মালিকানার সংবাদপত্রগুলি ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোম্পানিকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করে। এই সময়ে প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম জাতীয় পত্রিকা ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’। বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকেও পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। সরকারি সাহায্যপুষ্ট দেশীয় পত্রিকার মধ্যে সাংবাদিকতার কোনো লক্ষণ হয়ে উঠতে পারেনি।

এই সময়ে বাষ্পচালিত যন্ত্রের প্রচলন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার অগ্রগতি সংবাদপত্র জগতে অলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশের প্রায় সর্বত্রই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

লিথোগ্রাফির আবিষ্কার এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। উর্দু, ফারসি, হিন্দি, গুরমুখী, মারাঠি, গুজরাতি প্রভৃতি ভাষায়ও অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারতের মহিলাদের জন্য প্রথম পত্রিকা ‘স্ত্রীবোধ’ প্রকাশিত হয় বোম্বাই থেকে। এই সময়ে ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশেও ভারতীয়দের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। কলকাতা থেকে এই সময়ে প্রকাশিত হয় ‘সম্বাদ ভাস্কর’। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তির দুর্নীতি প্রকাশ করার জন্য ‘সম্বাদ ভাস্করে’র শ্রীনাথ রায়কে মৃত্যু বরণ করতে হয়। এই সময় গুজরাত, বোম্বাই, দিল্লি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সংবাদপত্র প্রকাশে উল্লেখ্য ভূমিকা নেয়। বোম্বাইতে সংবাদ-সংগ্রাহকদের সুবিধার জন্য সরকারি ব্যবস্থাধীনে ‘এডিটরস রুম’-এর প্রবর্তন হয়। এই সময়ে হাতে লেখা পত্রিকার বাহুল্যও লক্ষ করার মতো।

(১৮৫৭-১৯০০):-

———————

প্রথম পর্বের চতুর্থ অংশের সময়কাল ১৮৫৭ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ।

কঠোর হাতে মহাবিদ্রোহ দমন করল ইংরেজ সরকার। কিন্তু একবারও ভেবে দেখল না, কেন এই বিদ্রোহ! এ কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে! দেশীয় কাগজগুলি বরাবরই পরোক্ষভাবে এই বিষয়ে সরকারকে সচেতন ও সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনো ফল হল না, প্রতিক্রিয়া হল উলটো। বিদ্রোহের জন্য দায়ী করা হল দেশীয় কাগজগুলিকে। ঠিক এই সময়েই বিদেশি-মালিকানার কাগজে দেখা গেল ভারত-বিরোধী জেহাদ। ‘রক্তের বদলে রক্ত’র দাবি করল তারা প্রকাশ্যে। কিন্তু সরকার তাদের কোনো দোষ দেখতে পেল না। ক্যানিং প্রবর্তিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ও দমন আইনের ফলে বহু কাগজ ক্ষতিগ্রস্ত হল। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল উর্দু সংবাদপত্র। অনেক কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। এই আইন অনুসারে ১৮৫৭-র ১৩ই জুন প্রথম মামলার শুনানি আরম্ভ হল। বিচারের নামে চলল প্রহসন। এক বছর পরে, ১৮৫৮-র ১৩ই জুন দমন আইন প্রত্যাহৃত হল।

এরপর, সংবাদপত্র জগতে আবার নতুন প্রাণচাঞ্চল্য, নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক স্বাধিকারের প্রশ্ন দেশবাসীর মনে বড় হয়ে উঠতে থাকে। বোম্বাইতে সমাজ সংস্কার বিষয় জোরদার হয়ে ওঠে। কারসোনদাস মূলজি, বাহারাম মালাবারি, কাশীনাথ ত্রিম্বক, বালগঙ্গাধর তিলক, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখরা সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করেন। বাংলাতেও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র খুবই শক্তিশালী ও প্রাচুর্যময় হয়ে উঠতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণ সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে সমাজসংস্কার ও রাজনীতির প্রশ্ন নিয়ে সরব আলোচনা চলতে থাকে সংবাদপত্রের পাতায়। বাংলার রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন ঘটে। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’, ‘ইন্ডিয়ান মিরর’, ‘বেঙ্গলি’ এবং গ্রামাঞ্চল থেকে প্রকাশিত বহু পত্র-পত্রিকা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। রবার্ট নাইট বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে প্রতিষ্ঠা করেন ‘ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান’।

মিরাট, আগ্রা, লখনউ, আলিগড়, লাহোর ও দিল্লি থেকে উর্দু সংবাদপত্র নতুনভাবে যাত্রা শুরু করল। মুসলিম ধর্মীয় বিরোধ নিয়ে তারা তখন সরব। হিন্দি সংবাদপত্র জগতে এলেন ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র। ১৮৬৭-র পর থেকে হিন্দি সংবাদপত্রের জীবনেও ধ্বনিত হল নতুন সুর। ১৮৮০-র পর থেকে পাঞ্জাবি সংবাদপত্র ক্রমান্বয়ে সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৮৪-র পর থেকে দক্ষিণ ভারতে কন্নড়, তামিল, তেলেগু ও মালয়লম্ ভাষার দেশীয় সংবাদপত্রের অগ্রগতি ঘটে। ১৮৭৮-এ মাদ্রাজ থেকে বেরোয় ‘হিন্দু’-সদ্য কলেজের গণ্ডি পেরোনো কয়েকজন ছাত্রের প্রচেষ্টায়। ১৮৫৯ থেকে এদেশে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া শুরু হয়। ‘রয়টার’ই প্রথম সংবাদ সরবরাহ শুরু করে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে সরাসরি টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সুবিধা দেখা দেয়।

সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংল্যান্ডের রানি সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৭০-এ ‘ভারতীয় দণ্ডবিধি’তে রাজদ্রোহ বিষয়ক ধারা সংযোজিত হয়।

‘এজ অব্ কনসেন্ট বিল’ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ‘বঙ্গবাসী’ সাপ্তাহিকের বিরুদ্ধে, ‘এজ অব্ কনসেন্ট বিলে’র বিরোধিতা করার জন্য, রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। রাজদ্রোহ আইনের এটাই প্রথম মামলা। সংবাদপত্রের সুর ও ভাষা বদলাবার প্রয়াসে দেশীয় সংবাদপত্রে এই সময় থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য এতে সফল হয়নি। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়ম হান্টার-এর সহযোগিতায় প্রেস কমিশন গঠিত হয়। প্রেস কমিশন গঠিত হওয়ার পরে, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় সংবাদপত্রকে দমনের জন্য ‘ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট’ জারি হয়। এই আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আইনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ রাতারাতি সম্পূর্ণরূপে ইংরাজি সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এই আইন প্রত্যাহৃত হয়। লর্ড রিপন ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন যুগের বীজ রোপিত হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ‘ইলবার্ট বিল’ প্রশাসন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের সমান অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। ইংরেজ মহল খেপে ওঠেন। বিশেষ করে ইংরেজ আমলা ও বণিকরা। বিরোধের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। রিপনকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় তাদের হাতে, এবং এই আন্দোলনে মোটামুটিভাবে তাদেরই জয় হয়। সংশোধন করে ‘ইলবার্ট বিল’-এর যা চেহারা দাঁড়ায় তার অর্থ হল: ভারতীয়দের জন্য এক বিরাট শূন্য! প্রদত্ত অধিকার ভোগের শর্তাবলীর দ্বারাই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের বিচারকে কেন্দ্র করে কলকাতা, বাংলা ও সারা ভারতে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ। ১৮৯৮-এ রাজদ্রোহ ধারাকে আরও শক্তিশালী করে সংশোধন করা হয়। টেলিগ্রাফ আইন, ডাকঘর আইন ইত্যাদির দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে কেড়ে নেওয়া হতে থাকে। এইভাবে সংবাদপত্র ও জনমতের স্বাধীনতা খর্বের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন দেখা দেয়। অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম ও লর্ড ডাফরিনের চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

এমনিভাবে এই সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে দেখা দেয় বিরাট পরিবর্তন। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও। সব মিলিয়ে স্বাধিকার রক্ষা ও স্বাধীনতার দাবি দেশবাসী ও দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

(১৯০০-১৯৪৭):-

———————–

বিশ শতকের শুরু থেকেই ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নতুনতর অধ্যায়ের শুরু।

ভারতবাসীর মনে প্রাণে যে আন্দোলিত-বিক্ষোভ প্রস্তুতি নিচ্ছিল তা পূর্ণতা পেল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের আগমনে। ভারতের এক নতুন রূপ প্রকাশ পেল তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ও সংবাদপত্রে। এই শতকের শুরু থেকেই ভারতের সংবাদপত্রের যে চেহারা ফুটে উঠতে থাকে, আগে তা তেমন করে আর কখনও দেখা যায়নি। তাই এখান থেকেই ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্বের শুরু। এই সময় থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময় ভারতের স্বদেশি আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল বলে চিহ্নিত এবং এই সময়ে সংবাদপত্রের ইতিহাসও ব্যাপকভাবে এর দ্বারাই প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।

রাজনৈতিক দিক থেকে এই পর্বকে যেমন কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়, তেমনি সংবাদপত্রের ইতিহাসও কয়েকটি ভাগে বিভাজ্য।

১৯০১-১৯০৮:-

——————–

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব; কংগ্রেসের মধ্যে নীতিগত টানা-পোড়েন-দ্বন্দু-নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই শিবিরে ভাগ; আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাধিকার, সাম্য ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার প্রয়াস; দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে মাতৃমুক্তির সঙ্কল্প গ্রহণ-কেবল রাজনৈতিক নয়, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিও বটে; জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন- এই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময়কাল মূলত ‘ডন’, ‘নিউ ইন্ডিয়া’, ‘সন্ধ্যা’, ‘যুগান্তর’, ‘বন্দেমাতরম্’ পত্রিকার যুগ। একদিকে সরকারের দমন-পীড়ন নিষ্পেষণ, অপরদিকে এই সকল পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে প্রত্যয়দৃপ্ত বিদ্রোহ। ১৯০৮ ৮ই জুন ‘নিউজপেপার্স (ইন্সাইটমেন্ট টু অফেন্সেস) অ্যাক্ট’ জারি হয়। ১৯০৭-এর মাঝামাঝি সময় থেকেই সংবাদপত্র-দলন অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই নতুন আইন তাকে আরও বলশালী করে তোলে।

১৯০৮-১৯২০:-

——————-

১৯০৫-১৯০৭-এরর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলনে, এবং স্বদেশি আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক মুক্তি- আন্দোলনের চেহারা নেয়। এরই প্রতিফলন দেখা যায় ১৯০৮-১৯২০-র অধ্যায়ে। এই পর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধিজির আগমন ঘটে। তিনি আসায় রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের কিছুটা রূপান্তর ঘটে। কিংবা বলা যায়, রাজনৈতিক আন্দোলন ও ক্রিয়াকলাপে নতুনত্ব দেখা যায়। এই সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক নতুন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির দ্বার উন্মোচন করে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পরপর অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগে চলে নির্মম হত্যাকাণ্ড। রাজকীয় ঘোষণা ও রাউলাট আইন পাশ। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন এবং কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব। এই সকল ঘটনাবলির দ্বারা ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন এক বিশেষ রূপ নিতে থাকে।

১৯২০-১৯৩৯:-

——————-

কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব (১৯২০) থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) পর্যন্ত আর একটি অংশ। এই সময়ে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে গান্ধিজির নেতৃত্ব একদিকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রূপান্তর আনে, তেমনি সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও নতুন নীতি ও আদর্শের প্রবর্তন করে; সমকালীন সংবাদপত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

১৯৩৯-১৯৪৭:-

———————

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পুনরায় রূপান্তর ঘটতে থাকে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও একটা বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় সংবাদপত্র নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এই সময়টা রাজনৈতিক দিক দিয়ে খুবই ঘটনাবহুল, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত-যেমন ভারতের ক্ষেত্রে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। এই সকল ঘটনাবলি থেকে ভারতের সংবাদপত্র নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। বহির্ভারতের সঙ্গে ক্রমে তাদের সম্পর্কও ঘনিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

পত্রিকার উপকারিতা ও অপকারিতার কথা:-

——————————

সংবাদ-পত্র দ্বারা মানব সমাজের অশেষ উপকার হচ্ছে। শিক্ষিত জনগণ সংবাদ-পত্র পাঠে শিক্ষার উপযোগী বহু বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। অল্প বা অর্দ্ধশিক্ষিতগণ সংবাদ-পত্রের সাহায্যে বহু বিষয়ে অবগত হয় ও অভিনব জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়ে থাকেন। বিশ্বের গতি-বিধি, সভ্যজগতের চালচালন বা রীতিনীতি, সংবাদ-পত্র থেকেই ভালোভাবে জানা যায়। আধুনিকতা প্রাপ্তির জন্য পৃথিবীর সমস্তরকম চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জনগণের সাথে সমানভাবে চলতে হলে সংবাদ-পত্র পাঠ যে একান্ত প্রয়োজন, তাতে আর সন্দেহ নাই। সংবাদ-পত্রে প্রতিনিয়ত যে সকল নতুন চিন্তা, নতুন আলোচনা এবং আবিষ্কার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তা মানুষ মাত্রেরই জানা দরকার। তা না হলে শিক্ষিত জনগণের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই কারণ ও অন্যান্য অনেক কারণে মানুষ মাত্রেরই সংবাদপত্র পাঠের একান্ত প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। অশিক্ষিত বা মূর্খ ব্যক্তিরাও নিয়মিতভাবে সংবাদ পত্র পাঠ বা শোনা এবং আলোচনা করে অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারেন। আমরা সংবাদ-পত্র থেকেই রাজনীতি, সমাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি,বিজ্ঞান, খেলা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই জ্ঞান লাভকরতে সমর্থ হই। কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ সংবাদ-পত্র দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

সংবাদ-পত্র শাসকমণ্ডলীর শাসনপ্রণালী পরিচালনার যেমন সহায়, তেমনি আবার তাঁদের নিয়ন্ত্রিত বা কর্তব্য পথে পরিচালিত করবার প্রধান উপায়রূপে পরিগণিত। সংবাদ-পত্রের অসংখ্য উপকারিতা দৃষ্ট হইলেও সামান্য অপকারিতাও আছে। সময়ে সময়ে মিথ্যা সংবাদ প্রচার ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বহ্নি ছড়ানোর ফলে এর দ্বারা দেশের প্রভূত অনিষ্ট হতে দেখা যায়।

বাংলা সংবাদপত্রের সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক:-

——————————

আমাদের দেশে বাংলা সংবাদপত্র তৈরির পর একশ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। যে সময়ে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়েছিল, সেই সময়ে বাংলা ভাষার সমস্ত উপাদান তৈরি হয়নি। কেবল তাদের গঠনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাবের আগে, এ দেশে গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। সেই সময়ে, সবকিছু কবিতায় লেখা হত। কেবল চিঠিপত্র এবং দলিলপত্র গদ্যে লেখা হত। তাদের ভাষাও সংস্কৃত, বাংলা এবং বাংলা ফারসির সাথে মিশ্রিত ছিল; শক্তিশালী লেখকরাও কবিতায় চিঠি লিখতেন। বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাবের পর থেকে গদ্য লেখার আসক্তি ধীরে ধীরে আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব, ভাষা এবং সংবাদপত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। সংবাদপত্রের প্রচারে ভাষার আরেকটি সুবিধা হল এটি ধীরে ধীরে ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পূর্বে বিভিন্ন জেলায় ভাষার বিভিন্ন রূপ ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র পড়লে, সেই জেলায় প্রচলিত বাংলা ভাষা বা উচ্চারণের পার্থক্য তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারা যায় না। মনে হচ্ছে সকল স্থানের ভাষা ও লেখার ধরণ একই ছাঁচে তৈরি হচ্ছে। এভাবে ভাষা ও সাহিত্যের সমীকরণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো সংবাদপত্রের প্রচার।

মুর্শিদাবাদ জেলার সংবাদপত্র সম্পর্কে:-

——————————

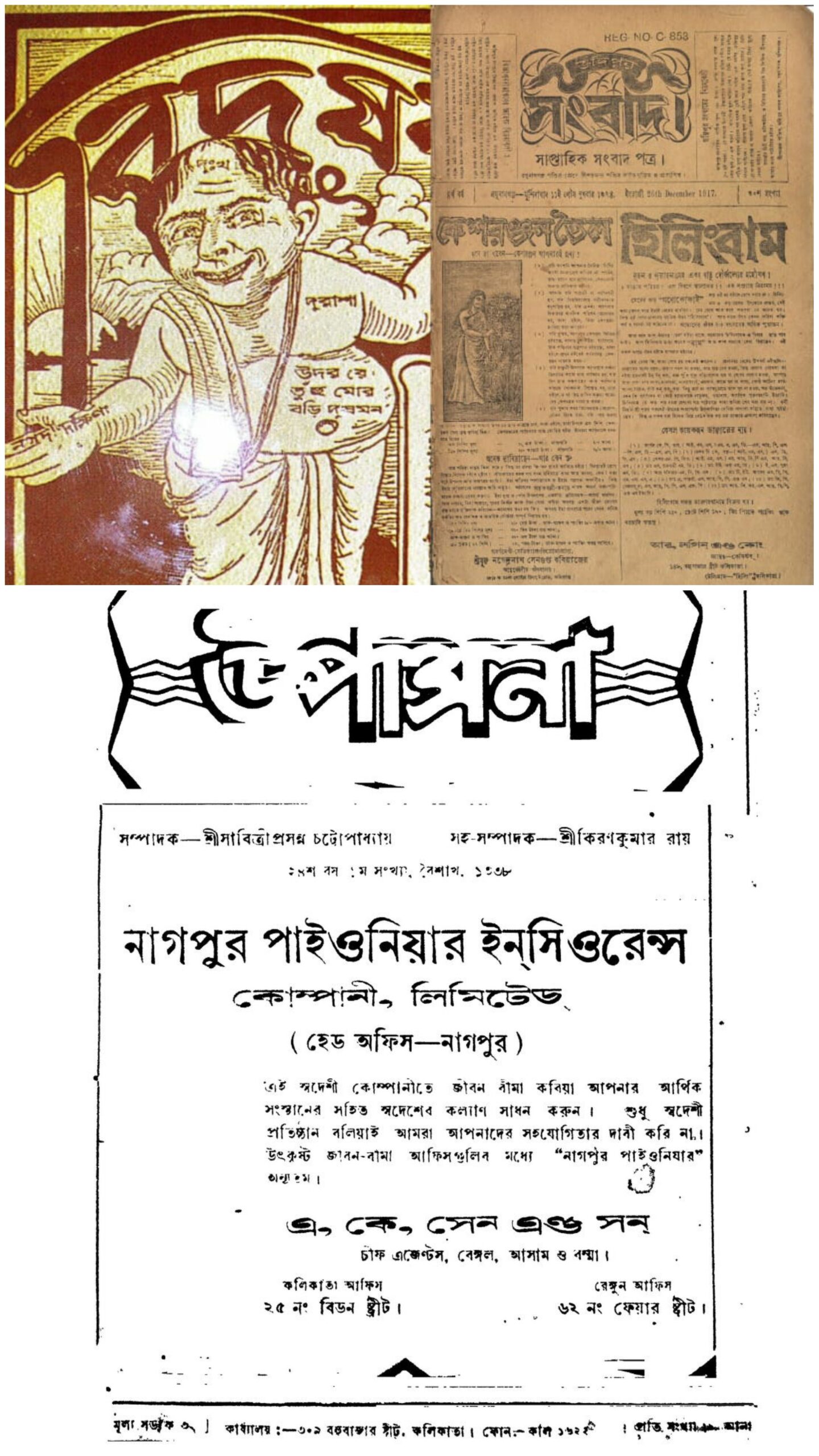

১২৪৫ থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত এই জেলায় ১৪/১৫ মাসিক, ৩টি পাক্ষিক এবং ৭টি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। এর বেশিরভাগই এখন কৃষ্ণ সাগরের অতল জলে ডুবে আছে।

মাসিক সমালোচক:-

————————–

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গ দর্শন প্রকাশের সময় (১৮৮২-৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে), প্রখ্যাত প্রয়াত চন্দ্রশেখর মুখার্জির সম্পাদনায় বহরমপুর থেকে ‘নাসিক সমালোচক’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত, কিন্তু মাত্র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময়ে বহরমপুর থেকে ‘খেয়াল’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা কয়েক দিনের জন্য প্রকাশিত হত।

সৎসঙ্গ:-

———–

বেলডাঙার বাসিন্দা শ্রীযুক্ত সাতকরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, এটি প্রথম বেলডাঙা থেকে প্রকাশিত হত ১২৯১ বঙ্গাব্দে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এবং পরে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৩০১ বঙ্গাব্দে এটি বহরমপুরের গোরাবাজার থেকে প্রকাশিত হয় এবং তিন বছর পর আবার বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৩০৫ বঙ্গাব্দে জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেশ চন্দ্র সরকারের আর্থিক সহায়তায় এটি বীরভূম কীর্ণাহর থেকে প্রকাশিত হয়। এক বছর পর, এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার জায়গায় ‘বীরভূমি’ শুরু হয়। এই পত্রিকাটি বিশেষ দক্ষতার সাথে পরিচালিত হত। জেলায় মাসিক পত্রিকা চালানোর এটিই প্রথম প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অনেক লেখক সৎসঙ্গে নিবন্ধ লিখতেন। সেই কারণেই এর প্রতিটি সংখ্যায় চমৎকার কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প এবং উপন্যাস প্রকাশিত হত। দামও কম ছিল (প্রতি বছর মাত্র ২টাকা)।

যোগিনী:-

————-

১২৯০। ৯১ বঙ্গাব্দে বহরমপুর থেকে ‘যোগিনী’ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ৫।৬ মাস মাত্র চলেছিল।

গৌড়ভূমি:-

————–

বৈষ্ণবধর্মের উপর মাসিক পত্রিকা। এটি ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ গোবরহাটি (গোকর্ণ পো:) গ্রাম থেকে প্রয়াত রামপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদনায় কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। রামপ্রসন্ন বাবু নিজে একজন পরম ভক্ত এবং বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। সেই কারণেই বৈষ্ণবধর্মের উপর চমৎকার এবং সহজে পাঠযোগ্য প্রবন্ধগুলি এতে স্থান পেয়েছে।

সুধা:-

——–

১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মশাইয়ের সম্পাদনায় মুর্শিদাবাদ সিটী থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা ‘সুধা’ কমপক্ষে ৩ বছর নিয়মিতরূপে বেরহয়। পরে বিশেষ কারণে বন্ধ হয়ে যায়। কাগজ, ছাপা ও প্রবন্ধ-গৌরবে সচিত্র ‘সুধা’ পত্রিকা একদিন মুর্শিদাবাদের পত্রিকাগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল।

অভিষেক:-

—————

১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে শ্রীযুক্ত বিভূতিশেখর মুখোপাধ্যায় মশাইয়ের সম্পাদনায় কয়েক সংখ্যা ‘অভিষেক’ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

চন্দ্রমা:-

———–

কান্দী শকুন্তলা প্রেসের স্বত্বাধিকারী প্রয়াত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জির উৎসাহ, ব্যয় এবং কর্তৃত্বে এবং শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি. এল. মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৩১১ বঙ্গাব্দে আষাঢ় ও শ্রাবণ, দুই মাস কান্দি থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর ‘চন্দ্রমা’ বন্ধ হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক ছবি:-

————-

একটি চিত্রাঙ্কিত ঐতিহাসিক মাসিক। প্রথম সংস্করণটি রাজশাহী থেকে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাসয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রথম বছর শেষ হওয়ার পর এটি বন্ধ হয়। পরবর্তীতে, নতুন সংস্করণে, ১৩১১-১৩১২ বাংলা বর্ষের আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায়, দ্বিতীয় বছরের শেষের পর এটি আর প্রকাশিত হয়নি। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ শ্রী নিখিলনাথ রায় এই পত্রিকার দ্বিতীয় সম্পাদক ছিলেন। ‘ঐতিহাসিক ছবি’ ছিল এমন একটি পত্রিকা যা সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষভাবে প্রিয় ছিল।

উপাসনা:-

————

এটি ১৩১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আশ্বিন মাসে বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, মুর্শিদাবাদের প্রাচীন ও বঙ্কিম যুগের বিখ্যাত লেখক, ‘উদ্ভ্রান্ত প্রেম’-এর লেখক প্রয়াত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এবং কাসিমবাজারের অগণিত বুদ্ধিজীবী প্রয়াত মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের উদ্যোগে এবং ব্যয়ে। চন্দ্রশেখর বাবু পদত্যাগ করার পর, প্রয়াত যজ্ঞেশ্বর ব্যানার্জি মহাশয় ‘উপাসনা’-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছু সময় পরে, বিখ্যাত অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ‘উপাসনা’-এর সম্পাদক হন। তাঁর সম্পাদনায় ‘উপাসনা’ নতুনভাবে পরিচালিত হতে শুরু করে এবং রূপ পরিবর্তন হয়। চন্দ্রশেখর বাবু প্রয়াত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ‘সাহিত্যিক’ নীতিতে ‘উপাসনা’ পরিচালনা করতেন। পদত্যাগের পর, ‘উপাসনা’ ভিন্নভাবে পরিচালিত হতে থাকে। কিছুদিন পর, ‘উপাসনা’ অফিস বহরমপুর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। তারপর থেকে ‘উপাসনা’ পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ‘উপাসনা’ কলকাতায় চলে যাওয়ার পর, রাধাকমল বাবু সম্পাদক হন এবং শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সম্পাদক হন।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের পর, উপাসনার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অবশেষে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, ‘উপাসনা’ শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন বাবুর সম্পাদনায় এবং শ্রীযুক্ত কিরণ কুমার রায় বি. এ. মহাশয়ের সহকারী সম্পাদকের অধীনে সুন্দর চিত্র সহ একটি নতুন যুগে প্রকাশিত হচ্ছে।

কণিকা:-

————

‘কণিকা’ প্রথম প্রকাশিত হয় বহরমপুরের সায়দাবাদ থেকে, শ্রী উমেশ নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দের শ্রাবণ মাসে এবং কয়েক বছর পর বন্ধ হয়ে যায়।

গৌরাঙ্গ-সেবক:-

——————

বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত একটি মাসিক পত্রিকা। ‘গৌরাঙ্গ-সেবক’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৭ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন মাসে। প্রয়াত মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ব্যয়ে এবং ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ. মহাদয়ের সম্পাদনায়। বিপুল সংখ্যক সম্মানিত বৈষ্ণব কবি এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণব ও নেতাদের জীবনী এবং বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রতি মাসে এর ভক্তরা প্রকাশ করতেন। কিছুদিন পর, ‘গৌরাঙ্গ সেবক’ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় এটি ‘শ্রী গৌরাঙ্গ মিলন মন্দির’ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরে, এটি মধুকরীর সাথে একীভূত হয় (১৫ শতকে) এবং কিছু সময়ের জন্য ‘মাধুকরী সম্মিলিত গৌরাঙ্গ সেবক’ নামেও প্রকাশিত হয়। পরে, এটি আবার ‘গৌরাঙ্গ সেবক’ নামে প্রকাশিত হয়।

নিত্যানন্দ সেবক:-

———————–

বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কিত এই মাসিক পত্রিকাটি ১৩২০ বঙ্গাব্দে বাংলায় অবিনাশ চন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ মহাশয়ের সম্পাদনায় এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সায়দাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

মাধুকরী:-

————–

পত্রিকাটি ২৪ পরগনা জেলার কিশোরনগর বা জালালপুরের বিখ্যাত নন্দদুলালের ভৃত্য শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন থেকে ৩ বছর ধরে সয়দাবাদের কুঞ্জঘাটা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৩ সালের চতুর্থ বছরে এটি ‘গৌরাঙ্গ সেবক’-এর সাথে একীভূত হয় এবং ‘মাধুকরী সম্মিলিত গৌরাঙ্গ-সেবক’ শিরোনামে কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ‘গৌরাঙ্গ সেবক’ এবং ‘মাধুকরী’-এর সংমিশ্রণ ১৬তম বছর থেকে পালন করা হয় না।

মুর্শিদাবাদ পর্যালোচনা:-

—————-

এই পত্রিকাটি কিছু সময়ের জন্য বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষায় লেখা প্রবন্ধের মাধ্যমে এর খ্যাতি সমৃদ্ধ করেছিল। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে কিছুদিন ধরে কলেজ ম্যাগাজিন নামে এই পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি প্রতি ৩ মাস অন্তর প্রকাশিত হত।

ইসলাম লাম জ্যোতি:-

——————————

মৌলভী আব্দুল বারী এম.এ., বি.এল. সম্পাদনা করেছেন। এই পত্রিকাটি একাদিক বছরেরও বেশি সময় ধরে বহরমপুর গোরাবাজার থেকে প্রকাশিত হয়।

অরুণা:-

————

জঙ্গিপুর নিমিত্তের জমিদারদের উৎসাহে, প্রভাত কুমার চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

পাক্ষিক পত্রিকা:-

____________

কান্দি পত্রিকা:-

—–

১২৯৫ বঙ্গাব্দে (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ), পূর্ণ চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে কিছু সময়ের জন্য এই পত্রিকাটি প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত হত। এরপর, কান্দি বাজারে স্থাপিত পূর্ণবাবুর “চন্দ্রোদয়” প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিদুষক:-

————

এই পত্রিকাটি জঙ্গিপুর থেকে কিছু সময়ের জন্য জঙ্গিপুরের একজন বিখ্যাত ও রহস্যময় কবি, বক্তা এবং লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শাশ্বতী:-

————

এই পত্রিকাটি বিখ্যাত ইতিহাসবিদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি.এল. মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং ৪ বছর পর বন্ধ হয়ে যায়।

সাপ্তাহিক:-

____________

মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্র:-

——————————

মফসল থেকে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদের প্রথম সংবাদপত্র। শ্রীরামপুরের ‘সমাচার দর্পণ’ ছাড়াও, এটি বাংলার মফসল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রটি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে বহরমপুর কাসিমবাজারের প্রয়াত রাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুরের সহায়তায় এবং গুরুদয়াল চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় শুরু হয়েছিল। অবশেষে, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের ক্রোধের কারণে, উক্ত রাজা বাহাদুরের জীবদ্দশায় এই সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

ভারত-রঞ্জন এবং মুর্শিদাবাদ পত্রিকা:-

——————————

প্রথমটি মুর্শিদাবাদের একটি পুরাতন পত্রিকা এবং পরবর্তীটি ১২৭৯ সালের ১৫ই বৈশাখ থেকে কিছু সময়ের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল এবং বন্ধ হয়ে যায় এবং পুনরুজ্জীবিত করা হয়নি। (১৩৩৯। প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা নোট)

[১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ: অনেকেই মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রিকা “সম্বাদ রসরাজ”-কে একটি সংবাদপত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আপনি যদি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মহাশয়ের লেখা ‘দেশীয় সাময়িকীর ইতিহাস’ শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়েন। প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, তাহলে তাদের ভুল ধারণা দূর হবে। ১৮৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী, রাজা কৃষ্ণনাথ কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে রসরাজের মালিকের বিরুদ্ধে কাসিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ সম্পর্কে অপবাদ ছড়ানোর অভিযোগে মানহানির মামলা দায়ের করেন। এতে আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ সংবাদদাতা:-

——————————

‘মুর্শিদাবাদ সংবাদপত্র’-এর পরপরই ‘মুর্শিদাবাদ সংবাদদাতা’ প্রকাশিত হয়। ‘মুর্শিদাবাদ সংবাদদাতা’-এর প্রথম সংস্করণটি কয়েক বছরের জন্য আজিমগঞ্জের প্রয়াত রায় ধনপত সিং বাহাদুর যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর, বহরমপুরের অন্যতম জমিদার হরিমোহন দাস মহাশয়ের উদ্যোগে এবং ব্যয়ে ‘মুর্শিদাবাদ সংবাদদাতা’ পুনঃপ্রকাশিত হয়। ৫-৬ বছর পর এটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের আগে, হরিমোহন বাবু কিছু সময়ের জন্য চন্দ্রপ্রভা নামে একটি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী:-

——————

এই পত্রিকাটি ১৩০০ বঙ্গাব্দে বহরমপুর সায়দাবাদের স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি.এল. বাহাদুরের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শ্রী বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন থেকে বিশেষ দক্ষতার সাথে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

জঙ্গিপুর-সংবাদ:-

——————————

এই পত্রিকাটি ১৩২১ সাল থেকে শ্রী শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এই পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক এবং মুদ্রক হলেন উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র শ্রী বিনয় কুমার পণ্ডিত। এটি রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়।

কান্দি-বান্ধব:-

——————

এই পত্রিকাটি ১৩৩০ সালের প্রথম মাস থেকে কান্দি শকুন্তলা প্রেসের বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহের উৎসাহ ও ব্যয়ে শুরু হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, বান্ধব পরিচালনা করতেন শ্রীযুক্ত নলিনী মুখার্জি যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার, যুগ্ম সম্পাদক। পরবর্তীতে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় ‘কান্দি-বান্ধব’-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কান্দি-বন্ধব তৎকালীন কান্দি মহকুমার একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

গ্রন্থ সহায়তা-

১)মুর্শিদাবাদ কথা, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়।

২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮,৩য়,সংখ্যা ৪।

৩)বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাস,তারাপদ পাল।

৪) সংবাদপত্রের সেকালের কথা,ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)