রেশম বাংলার একটি প্রাচীন শিল্প সম্পদ। আমাদের দেশে কখন এটি জনপ্রিয় হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। কেউ কেউ বলেন যে রেশম কাপড় প্রথম চীন থেকে ভারতে এসেছিল, এ বিষয়ে তাদের মতামত হলো-

চীন রেশম চাষের জননী এবং এটিকে ‘সেরিকার’ দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তুঁত চাষের কৌশল, রেশম পোকা পালনের প্রক্রিয়া এবং রেশম রিলিং শিল্পের উৎপত্তি প্রায় ৩০০০ বছর আগে চীনে হয়েছিল। রেশম বুননের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রক্রিয়া এবং কৌশল গোপন রাখা হয়েছিল। চীন প্রায় ২০০০ বছর ধরে রেশম বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকারী ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, ভারত এবং ইউরোপের সম্রাট এবং রাজারা রেশমকে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। রেশম উন্নয়নের ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিস্তৃত এবং বিশ্বের ‘অত্যন্ত প্রাচীন পথ’ “সিল্ক রোড” জুড়ে পাওয়া যায় যা ‘চীন’ থেকে শুরু হয়ে তাশখন্দ, বাগদাদ, দামেসিয়াস, ইস্তাম্বুল হয়ে ইউরোপীয় দেশে পৌঁছেছিল।

রেশম চাষের কৌশল অবশেষে অন্যান্য দেশে পৌঁছেছে – চোরাচালানের মাধ্যমে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক কারিগরদের মাধ্যমে, সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে এবং অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে রেশম চাষের উৎপত্তি বিতর্কের বিষয়, কেউ কেউ বলেন যে রেশম চাষ চীন থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল নাকি এটি স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে কোনও মতামত দেননি। অতএব, এটি

স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে রেশম চাষ স্থানীয় ছিল নাকি বিদেশীদের দ্বারা এই দেশে আনা হয়েছিল বিতর্কের বিষয়।

এছাড়া সেই সুদূর অতীত থেকে, যখন ভারতীয়রা চীনের নামও জানত না, তখন প্রমাণ পাওয়া যায় যে তারা রেশম কাপড় ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। আমাদের (হিন্দু) প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থেও রেশম কাপড়ের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনকালে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনও বিদেশী উপাদান ব্যবহার করা হত না। অতএব, যদি রেশম কাপড় চীন থেকে আসত, তবে এটি কখনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিবেদন করা হত না। এটা স্বীকৃত যে, ব্রিটিশ সরকারের কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং নেতৃস্থানীয় ইউরোপীয় রেশম ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টায়, সময়ে সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের রেশম পোকার বীজ আনা হত এবং ভারত ও বাংলার অনেক জায়গায় বিভিন্ন ধরণের রেশমের চাষ ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসি পণ্ডিত এম. বোইটার্ড বলেছেন, “রেশম একটি ভারতীয় জিনিস।” যাই হোক ভারত যে রেশমের জন্মস্থান, নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে রেশম কাপড় এবং মসলিন, এই দুটি মূল্যবান পণ্য, বাংলার প্রাচীন সভ্যতা এবং অতীত বাণিজ্যের নিদর্শন, যেমনটি অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন। ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, যখন বর্তমান সভ্য জাতিগুলির মধ্যে কিছু তাদের বর্বর অবস্থায় গাছ এবং ছাল ব্যবহার করত, সেই সময়েও, বাংলার মসলিন এবং রেশম কাপড়, যেমন ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি, বাণিজ্যের জন্য তৎকালীন প্রধান শহরগুলিতে পাঠানো হত এবং রাজপরিবার এবং বাংলার প্রজারা তাদের ব্যবহারের জন্য সেই সমস্ত পণ্য ক্রয় করত।

সেই সময়, বাঙালি রেশমের খ্যাতি ও গৌরব কেবল ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকে, বাঙালি রেশমের রপ্তানির ইতিহাসে, ২/১ জন রেশম ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া যায়। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ, ভারতের বাংলা শহর থেকে প্রচুর পরিমাণে তুলা এবং রেশম পণ্য (কাপড়) মক্কায় পাঠানো হয়েছিল। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে, মালদার ভিখু শেখ নামে একজন ব্যবসায়ী ৩টি রেশম কাপড়ের জাহাজ নিয়ে রাশিয়ায় যান। পথে, পারস্য উপসাগরে তার দুটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭ শতক থেকে, ইউরোপীয় বণিকরা বাংলায় রেশম ব্যবসা শুরু করেন।

পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা বলেন যে বাংলার রেশম শিল্প চীনের কাছে ঋণী, কারণ (তাদের মতে) চীনারাই প্রথম রেশম পোকামাকড় পোষে এবং রেশমকে বুননের উপযোগী করে তোলে। চীনের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, একজন চীনা সম্রাটের স্ত্রী (সম্রাজ্ঞী সাই-নিং-চি) ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রেশম সুতো আবিষ্কার করেছিলেন এবং দেশীয় রেশম শিল্পের সকল ক্ষেত্রে শিল্পীদের উৎসাহিত করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসবিদরা বলেন যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণকারী চীনা সম্রাট চি-হুয়াং-ওয়েই সমস্ত প্রাচীন চীনা বই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। তার মৃত্যুর পর, চীনের ইতিহাস স্মৃতি থেকে পুনর্লিখিত হয়েছিল। তাদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চীনে রেশম ব্যবসা ছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যে রেশম শিল্প প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। সেই সময়ে, রেশমের বিনিময়ে সমান ওজনের সোনার বার গ্রহণ করা হত।

পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা আরও বলেন যে, রেশম ধীরে ধীরে কোরিয়া ও জাপানে পৌঁছেছিল, এর জন্মস্থান ভারত, এবং তারপর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অবশেষে খোটান, পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং অবশেষে ইউরোপে পৌঁছেছিল।

বাংলার রেশম শিল্প সম্পর্কে, সেই সমস্ত ঐতিহাসিকরা বলেন যে রেশম শিল্পের জ্ঞান ভারতীয়রা 300 খ্রিস্টাব্দে স্বর্গ থেকে পেয়েছিলেন (এটি সঠিক নয়,খ্রীষ্টের জন্মের বহুপূর্বে ভারতবাসী ভাগবত প্রসাদ রেশম সম্পর্কিত জ্ঞান পেয়েছিলেন)। এই শিল্পের জ্ঞান প্রথম ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকা অঞ্চলে এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যাই হোক, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ, মালদা, রাজশাহী, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বগুড়া জেলায় প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদিত হয়ে আসছে। এই সমস্ত স্থানের রেশমকে “বেঙ্গল সিল্ক” অর্থাৎ বাঙালি রেশম বলা হয়।

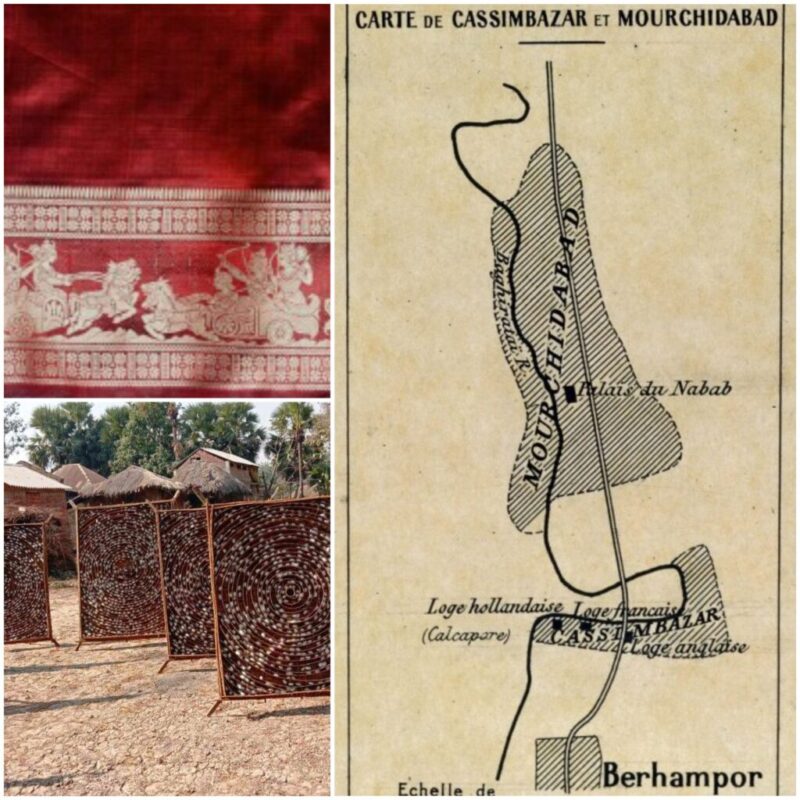

মুর্শিদাবাদ এবং মালদা বাংলার সেরা রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। রেশম বিশেষজ্ঞরা বলেন যে মুর্শিদাবাদের রেশম সকল রেশমের চেয়ে সব দিক থেকেই উৎকৃষ্ট, দেখতে যত সুন্দর, ততই মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী! এমন রেশম অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বারাণসীর সবচেয়ে ভালো এবং দামি ধুতি, শাড়ি, এই মুর্শিদাবাদের রেশম সুতো দিয়ে তৈরি।

১৬১৬ সালে, ইউরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বাঙালি রেশমের উচ্চমানের এবং কম দাম বুঝতে পেরে, বিখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস রোয়ের মাধ্যমে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে রেশম ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার অর্জন করে এবং বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে কর্মশালা তৈরি করে দীর্ঘ সময় ধরে রেশম ব্যবসা পরিচালনা করে। বাংলার রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য কোম্পানিটি ১৮ শতকে চীন থেকে উন্নত রেশম পোকার ডিম এবং তুঁত পাতা এনেছিল, চীনা রেশম শ্রমিকদের পদ্ধতি এবং সদুপদেশ সংগ্রহ করে বাংলায় নিয়ে এসেছিল।

নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প:-

নবাবের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৭১৭ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত রেশমের বাণিজ্যের ধরণ, মূল্য, উপকরণ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জানা দরকার।

নবাবের রাজত্বকালে (১৭১৭ থেকে ১৭৫৭) রেশম শিল্প কীভাবে পরিচালিত হত তা জানার জন্য বর্তমান গবেষণাটি। কেন আমরা নবাবের রাজত্বকালে এই রেশম শিল্পের স্বর্ণযুগকে বলব এই গবেষণাটি বিভিন্ন রেশম চাষ গ্রামে পরিচালিত হয়েছিল যেমন বালুচর, মির্জাপুর, কৃতেশওয়ারী, দহপাড়া, নবগ্রামের জয়কৃষ্ণপুর এবং জঙ্গিপুর এলাকা। এই গ্রামগুলিতে নবাবের রাজত্বের আগে কৃষকরা রেশম

শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন।

শুরু থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলা রেশম চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল যা কৌটিলিয়ার অর্থশাস্ত্র থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট।

বাংলার নবাবদের কঠোর পরিশ্রম এবং সাহসের কারণে এই শিল্প এখানে তার সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা অর্জন করেছিল।ফলস্বরূপ বিদেশী ব্যবসায়ীদের যেমন ডাচ ফরাসি, ব্রিটিশ ইত্যাদি দ্বারা এটি আকৃষ্ট হচ্ছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু স্থান রেশম চাষে একটি চমৎকার অবস্থান অর্জন করেছিল বেশ কিছু বিদেশী মুর্শিদাবাদে বিশেষ করে কাশিমবাজার, সয়দাবাদ এবং জঙ্গিপুরে এসেছিল। এর মধ্যে কাসিমবাজার

প্রধান ছিল। ডাচ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৬৪৮)কালিকাপুরে, ব্রিটিশ উপনিবেশ (১৬৫৮)কাশিমবাজারে ফরাসি কুঠী, সায়দাবাদে (১৬৯১)। এগুলো ছাড়াও প্রতিটি বিদেশী ব্যবসায়ীর কাশিমবাজারে একটি সাধারণ উপনিবেশ ছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ

জঙ্গিপুর এবং গুন্টিয়াতেও ছিল।

রেশম চাষের ক্ষেত্রে কাশিমবাজারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথম যারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তারা হলেন ব্রিটিশ।ব্রিটিশ কোম্পানি পাটনার নিম্ন গঙ্গার বাজার পর্যবেক্ষণের জন্য সুরাট থেকে একদল দর্শনার্থী পাঠিয়েছিল।১৬২১ সালে তারা প্রকাশ করে যে এখানে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং রেশমের সহজলভ্যতা রয়েছে। তাই, তারা একটি উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ করে। এরপর কাশিমবাজার শিল্পের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে এবং এর বাস্তব রূপ দেয়।

১৬৮১ সালে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ২,৩০,০০০ পাউন্ড বিনিয়োগ করে বা

বরাদ্দ করে এবং এর মধ্যে ১,৪০,০০০ পাউন্ড বাংলায় কেবল কাশিমবাজারের জন্য বিনিয়োগ করা হয়।

মালদা এবং কাশিমবাজারে উপনিবেশ স্থাপনের পর, রেশম এবং রেশম কাপড়ের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং এটি সস্তা এবং উচ্চমানের হওয়ায় ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে শুরু করে। এই সময়ে একটি বৃহৎ রেশম শিল্প বিদ্যমান ছিল যেখানে গুটি লালন-পালন, রিলিং এবং বয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হত। মধ্যযুগীয় এবং শেষের মধ্যযুগীয় লেখকদের ভ্রমণ বিবরণের জন্য, যেমন ফ্রাঁওইস বার্নিয়ার (১৬৫৬-১৬৬৮), জে.বি. ট্যাভার্নিয়ার (১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ), জর্জ

ফর্স্টার (১৮০৮), রেশম শিল্পের সমৃদ্ধ

অবস্থা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার সেই সময়ে কাঁচা রেশম উৎপাদনে খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং এখানে বেশ কয়েকটি কারখানা অবস্থিত ছিল। বাংলা থেকে, কাঁচা রেশম সাধারণত মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। গঙ্গা নদীর সহজ নাব্যতা এবং এর উপনদীগুলি রেশম পণ্যের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সস্তা পরিবহন ব্যবস্থা প্রদান করে। আঠারো শতকে জেমস রেনেল লিখেছেন যে কাশিমবাজার হল বাংলার সাধারণ রেশম বাজার এবং এটি

রেশম ও রেশম পণ্যের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক। এর রপ্তানি এশিয়ার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে। ৩,০০,৬০০ থেকে ৪,০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের কাঁচা রেশম ব্রিটিশ কারখানায় যায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম শিল্প-

এই যুগে, বাংলার নবাবরা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানিকে রেশম শিল্পের বিকাশে সহায়তা করে। সেই কারণে এই শিল্পটি সেই সময়ে সোনালী দিন দেখেছিল।

কোম্পানির অন্যান্য উপকরণের মূল্য ছিল `২০ লক্ষ টাকা। ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ কোম্পানি জাঙ্গিপুরে রেশমের জন্য একটি ফিলাচার স্থাপন করে। লর্ড ভ্যালেন্সিয়া তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছিলেন যে এটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বৃহত্তম রেশম কেন্দ্র ছিল যেখানে ৬০০টি চুল্লি এবং ৩০০০ শ্রমিক ছিল।

১৮৩৫ সাল পর্যন্ত এটি কর্মকেন্দ্র ছিল এবং তারপরে তাদের প্রধান বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যক নতুন ব্রিটিশ ফার্ম কাজ শুরু করে। এর মধ্যে মেসারস ওয়াটসন অ্যান্ড কোং ছিল শীর্ষস্থানীয় রেশম শিল্প কোম্পানি।

১৭৫৭ সালে, রিচার্ড সাহেব রেশম সুতো কাটার জন্য একটি ভালো মেশিন আবিষ্কার করেন এবং পদ্মার পূর্ব তীরের গ্রামবাসীদের রেশম সুতো কাটা শেখান।

ইংরেজ কোম্পানির সাথে রেশম শিল্পের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, বাংলায় রেশম শিল্প একটি বিখ্যাত শিল্প হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেনি। ইংরেজ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসার পর বাংলার রেশম শিল্প অনেকভাবে উপকৃত হয়েছিল। যদিও বাংলায় রেশম সুতো তৈরির পদ্ধতি এখনও আদিম ছিল, ইংরেজ কোম্পানি চরকার সাহায্যে রেশম সুতো কাটার কিছু সহজ পদ্ধতি চালু করেছিল। তারা বয়লার মেশিন এবং একটি দীর্ঘ পাইপের সাহায্যে ঘাইয়ে (গরম জল রাখার জন্য একটি পাত্র) তাপ সরবরাহের একটি নতুন ব্যবস্থা আমদানি করেছিল। ১৮৩৫ সালে, ব্যবসায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটে। ১৮৫৭ সালে, তারা সমস্ত রেশম মিল হস্তান্তর করে চলে যায়। তারপর মেসার্স ওয়াসন কোং, লুইপেন কোং এবং বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানি বাংলার রেশম ব্যবসায় প্রবেশ করে। তারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে কুঠী তৈরি করে এবং বিশেষ সমারোহের মাধ্যমে রেশম ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে। সেই সময়ে, ইংরেজ কোম্পানির সুরক্ষায়, মুর্শিদাবাদ, মালদা ইত্যাদি প্রধান রেশম শিল্প এলাকার অনেক লোক প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ রেশম ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে জমিও কিনেছিলেন। সেই সময়ে, ইংরেজ কোম্পানির রেশম ব্যবসাকে সমর্থন করার জন্য, তুঁত (রেশম পোকার খাবার), জোয়ারের বীজ সংগ্রহ, রেশম পোকা কেনা (রেশম পোকার লালন-পালন), চরকার সাহায্যে কারখানার জন্য রেশম সুতা তৈরি, অর্থাৎ সূতা কাটার কাজ, রেশম কাপড় বুনন এবং কাপড় কেনা-বেচা, রেশম সম্পর্কিত সমস্ত কাজ এদেশের মানুষই করত এবং দেশের মানুষও এই সমস্ত কাজ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। সেই সময়ে, এই দেশে কোনও খাদ্যের অভাব ছিল না, কমপক্ষে ২/২৫ বছর ধরে কোনও বেকার ছিল না। পরবর্তী ইংরেজ কোম্পানিগুলিও সম্ভবত রেশম ব্যবসা পরিত্যাগ করে (কারণ তারা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভ করতে পারেনি) এবং তাদের নিজস্ব কুটির বিক্রি করে চলে যান। চীন, জাপান এবং অন্যান্য দেশের মতো সস্তা রেশম শিল্প ধীরে ধীরে বাংলার সমগ্র রেশম বাজার দখল করে নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ রেশম আর প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তার স্থান দখল করছে না। তাই পরবর্তীকালে রেশমের বাজারে মুর্শিদাবাদ রেশমের স্থান কোনও নেই। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে , শাড়ি, ধুতি, চাদর এবং অন্যান্য পোশাক ছাড়াও, শিল্প ও বিজ্ঞানের জগতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেশমের সুতোর ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে হতে থাকে। অস্ত্রোপচারে, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের তার এবং দড়ি, কার্তুজ ব্যাগ তৈরিতে এবং বিমান এবং প্যারাপেট (বিমান থেকে নিরাপদে নামার জন্য ছাতা) তৈরিতে রেশমের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাম কমলে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের রেশমের চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, চক-ইসলামপুর, বহরমপুর এবং মির্জাপুরের রেশম ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব উপায়ে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে চন্দ্রকান্ত সাহা, ললিতমোহন সাহা, রঞ্জিত কুমার বিশ্বাস, সকলেই চক-ইসলামপুরের বাসিন্দা। এবং সুরেন সরকার, এস.এস. বাগচী এবং দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য, সকলেই বহরমপুরের বাসিন্দা, এই অস্তিত্বের লড়াইয়ের পথিকৃৎ ছিলেন। তারা তাদের তত্ত্বাবধানে চক-ইসলামপুর, হরহারিয়া, ডাঙ্গাপাড়া, ছায়াঘোরি এবং পার্শ্ববর্তী কিছু গ্রামের কিছু রিলার, স্পিনার এবং তাঁতিদের রেশম ও মটকা কাপড় উৎপাদন এবং অন্যান্য সহযোগী কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রেশম শিল্প মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল। এই পরিস্থিতিতে সাহা ভ্রাতৃগণ যেমন শ্রী চন্দ্রকান্ত সাহা এবং ললিতমোহন সাহা, চক গ্রামের বিখ্যাত রেশম ব্যবসায়ী, যাদের রেশম ব্যবসা বেনারস, দিল্লি, কর্ণাটক এবং বাংলার বাইরে অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বর্তমানে চক-ইসলামপুরে ৪০% এরও বেশি মানুষ রেশম বয়ন শিল্পের সাথে জড়িত। খাদি গ্রাম উদ্যোক্তা ভবন চক-ইসলামপুরের রেশম উৎপাদনের প্রাচীনতম কেন্দ্র, চক-ইসলামপুরে অনেক নতুন রেশম উৎপাদন কেন্দ্রও রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে গণাই হ্যান্ডলুম প্রাইভেট লিমিটেড, ভারতী হ্যান্ডলুম, দে খাদি কেন্দ্র এবং খাদি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের খাদি গ্রাম উদ্যোক্তা ভবন বিখ্যাত রেশম উৎপাদন কেন্দ্র।

ভারতে রেশম শিল্পের পতনের কারণ হল, ১৯৩২ সাল থেকে তিন বছরে, ভারতে রেশম সুতা এবং রেশম কাপড়ের আমদানি প্রায় দ্বিগুণ হয়। কাঁচা রেশমের আমদানি চারগুণেরও বেশি বাড়ে এবং কৃত্রিম ও রেশম কাপড়ের আমদানি সাতগুণেরও বেশি বেড়ে যায়। কিন্তু বিদেশ থেকে সকল ধরণের রেশম কাপড় আমদানির সমান হারে রেশম সুতার আমদানি বাড়েনি। অতএব, ভারতীয় তাঁতিদের কাজের উন্নতি হয় না এবং রেশমের ক্ষেত্রে, বিদেশী মিলগুলি ধীরে ধীরে ভারতীয় তাঁতিদের স্থান দখল করতে থাকে।” ট্যারিফ বোর্ড গণনা করেছে যে, ভারতে, রেশম স্কিন, চরকা, মজুরি, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদির খরচ বিবেচনা করে, এক পাউন্ড রেশম সুতা উৎপাদন করতে 693 পয়সা খরচ হয়। কিন্তু এই ধরণের সুতা বিদেশ থেকে ভারতে প্রতি পাউন্ড 350 আনা দামে আমদানি করা হয়। রেশম পণ্য সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, বিদেশী রেশম সুতা, রেশম কাপড় এবং কৃত্রিম রেশমের সাথে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কৃষক এবং রেশম কাপড় বুননকারী তাঁতিদের দুর্দশা কী হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়। ভারতীয় রেশম শিল্পের বয়স দুই হাজার বছরেরও বেশি। একটা সময় ছিল যখন এই রেশম বিদেশে রপ্তানি করা যেত এবং বিদেশী রেশমের সাথে অবাধে প্রতিযোগিতা করা যেত। ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে, বাংলার রেশম ইতালীয় এবং চীনা রেশম ছাড়া অন্য সকল দেশকে ইংরেজ বাজার থেকে সরিয়ে দেয়। বর্তমানে, এই শিল্পটি অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে। ট্যারিফ বোর্ড কারণগুলি দায়ী করেছে: (১) চীনা ও জাপানি রেশম এবং কৃত্রিম রেশম থেকে বিদেশে এবং দেশে প্রতিযোগিতা, (২) রোগাক্রান্ত রেশম পোকা, (৩) পাটের মতো ফসলের জন্য রেশম পোকা চাষে হ্রাস, (৪) অন্যান্য ব্যবসায় রেশম শ্রমিকদের স্ব-কর্মসংস্থান, (৫) অতিরিক্ত জমির ভাড়া, (৬) রেশম বিক্রির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা না থাকার কারণে রেশম শিল্পে বিপুল সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব, (৭) তাঁতিদের দারিদ্র্য, (৮) ভারতের অভ্যন্তরে কাশ্মীরি ম্যান্ড্রেক এবং বাঙালি রেশমের মধ্যে প্রতিযোগিতা, (৯) ক্রেতাদের রুচিতে বিদেশী পরিবর্তন।

সরকারের বন্টন ব্যবস্থা এবং সাহায্য ছাড়া, এই শিল্প আধুনিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। রেশম পোকার মধ্যে ‘পেট্রিনা’ নামে এক ধরণের রোগ রয়েছে। সরকার যদি আইন না করে এবং সর্বত্র রোগাক্রান্ত রেশম পোকা পালন বন্ধ না করে, তাহলে কম খরচে রেশম উৎপাদন করা সম্ভব নয়! যদি ভারতে রেশম নিয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোনও প্রতিষ্ঠান রাখা হয় এবং বিভিন্ন ধরণের রেশমের মান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা এবং শ্রেণীবদ্ধ না করা হয়, তাহলে ভারতে উৎকৃষ্ট অথচ সস্তা রেশম উৎপাদন করা অসম্ভব। সরকারের সাহায্য ছাড়া এই সবই অসম্ভব, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

এ প্রসঙ্গে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে জাপানে, রেশম পোকা পালন থেকে শুরু করে, বিভিন্ন ধরণের রেশম তৈরি এবং রঙ করার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় ২৪১টি স্কুল, 3টি কলেজ এবং 4টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় এবং জাপান সরকার প্রতি বছর রেশম শিল্পে ৯০ লক্ষ টাকারও বেশি ব্যয় করে। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ১৯২৯ সালে, জাপান থেকে কমপক্ষে ৯০ কোটি টাকার রেশম এবং রেশম কাপড় বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছিল। ট্যারিফ বোর্ড জানিয়েছে যে সরকারের সাহায্যে, বাংলা সহজেই রেশম শিল্পে জাপানের সমকক্ষ হতে পারে। ট্যারিফ বোর্ড পরামর্শ দেয় যে ৫ বছরের জন্য, ভারতীয় রেশম শিল্পকে রক্ষা করার জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করা কাঁচা রেশম, রেশম সুতা এবং রেশম কাপড়ের উপর বিভিন্ন হারে শুল্ক আরোপ করা উচিত।

তৎকালিন সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার রেশম শিল্পের বিখ্যাত কিছু স্থান-

কাশিমবাজার:-

বর্তমান পূর্ব রেললাইনের উপর এবং বহরমপুরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। কেউ কেউ বলেন যে ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে কাসিমবাজারে একটি রেশম কারখানা নির্মিত হয়েছিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বৃহত্তম রেশম কারখানা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় কাশিমবাজার কাশিমবাজার নামে নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে এবং কাশিমবাজার নদীর আর অস্তিত্ব নেই। জানা যায় যে অতীতে কাশিমবাজারের জলবায়ু বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর ছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি পরিব্রাজক ট্যাভার্নিয়ারের একটি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে কাশিমবাজার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। ইতিহাসে লেখা আছে যে একবার কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী তার অবনতিশীল স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কলকাতা থেকে কাসিমবাজারে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করেছিলেন। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ: ইংরেজি কুঠির প্রধান মার্শাল সাহেব সংস্কৃত, বাংলা এবং এই দেশের অন্যান্য ভাষা শিখেছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। কাশিমবাজার ছিল বাংলার একটি মহান বাণিজ্য কেন্দ্র। সোনা, রূপা, পশম এবং কাদা ছিল কাশিমবাজারের প্রধান পণ্য। ফরাসি এবং ডাঙ্গানরাও এখানে কুঠি তৈরি করে ব্যবসা করত। সেই সময়ে কাশিমবাজার শহরের ছোট ছোট রাস্তা ছিল এবং দুই মাইল লম্বা ছিল। এর আয়তন চারদিকে পাঁচ বা ছয় মাইল ছিল। প্রাচীন কাশিমবাজারের জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। সেই সময়ে শহরের ইটের ভবনগুলি এত ঘন ছিল যে একজন ব্যক্তি মাটিতে পা না রেখেই ছাদ থেকে ছাদে লাফিয়ে পুরো শহর ঘুরে বেড়াতে পারত। এখন এই গল্পটি বহরমপুর অঞ্চলের অনেক প্রাচীন মানুষও বলেছেন।

কাশিমবাজার শহর, যা অগণিত পুরুষ ও নারীতে পরিপূর্ণ ছিল, কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। প্রাচীনত্বের নিদর্শন হিসেবে, কাশিমবাজারে কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপ, ইংরেজ ও ডাচদের সমাধি বা শ্মশান, কান্তবাবুর বাড়ি, সতীঘাট এবং কিছু হিন্দু ও জৈন মন্দির রয়ে গেছে।

কাশিমবাজারের অনেক প্রাচীন রেশম ব্যবসায়ী এবং ছোট জমিদার গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন। এখানে একজন প্রাচীন রেশম ব্যবসায়ী মুসলিম জমিদারের বাড়িতে একটি সুন্দর মসজিদ এখনও রয়েছে।

জঙ্গীপুর:-

রেশম শিল্প এখানকার প্রাচীন সম্পদ। এই স্থান মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্পের অন্যতম কেন্দ্রভূমি। অতি পূর্ব্বে এখানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বৃহৎ রেশম কুঠি ছিল। এই মহুকুমার বহুস্থানেই রেশমশিল্পীর বাস এবং সেই সকল স্থানে রেশমী সুতার উৎকৃষ্ট ধুতি, শাড়ী, চাদর, থান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এখানে কাংস্যশিল্পীও আছে, তাহাদের প্রস্তুত মাল খাগড়াই মাল বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। জঙ্গীপুরের প্রস্তুত কম্বল অতীব মনোহর ও দৃঢ়। এই স্থানে বহু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় বয়নব্যবসায়ীর বাস। এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানের কর্মকারগণ নিরাপদ, সুন্দর, সুদৃঢ় ও সুকৌশলসম্পন্ন লোহা ও পিতলের তালা, যাঁতি, ছুরী, কাঁইচী, ক্ষুর, লোহার সিন্দুক, ট্রাঙ্ক, আলমারী, দা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই অঞ্চলে সুমিষ্ট আম্র ও কাঠাল প্রচুর জন্মে।

এখানকার গঙ্গার দেওয়ারে বহুপ্রকারের রবিশস্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

বেলডাঙা:-

মুট্শিদাবাদে রেশম শিল্পের পতনের দিনগুলিতে, এখানকার রেশম শিল্প ও ব্যবসা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিল। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা এবং আশেপাশের গ্রামগুলিকে রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একাদশ বিলাতের বাজারে, “কাশিম বাজার সিল্ক” নামক রেশম সুতা তৈরি করা হয় যা উচ্চ মূল্যে বিক্রি হত। এই কেন্দ্রে রেশম সুতা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য, রাজপুতানা, মারোয়ার ইত্যাদি স্থান থেকে ব্যবসায়ীদের প্রায় ১৪.১৫টি বাড়ি এখানে আসে এবং ঘর তৈরি করে এখানে বাস করে। বেলডাঙ্গা এবং এর কাছাকাছি কয়েকটি জায়গায়, কয়েকটি ব্রাহ্মণ বাড়ি, একটি গোপী বাড়ি এবং কয়েকজন মুসলিম জমিদার বাস করে (জমিদারদের তৃতীয় অংশ দেখুন)। হিন্দু, জৈন এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত এবং ধনী গৃহস্থ এখানে বাস করেন। কেউ কেউ রেশম দিয়ে, কেউ কয়লা দিয়ে, কেউ কেউ গয়না, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে তাদের অবস্থার উন্নতি করেছেন। অতীতে, এখানে কিছু শাহী সম্প্রদায় ছিল এবং এখনও আছে।

অতীতে, বেলডাঙ্গা থেকে খুব দূরে দেবকুণ্ড গ্রামে হিন্দুরা বাস করত। বর্গী দাঙ্গার সময়, সেখানকার ব্রাহ্মণরা তাদের মূর্তি জলাশয়ে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের সম্পদ ও জীবন নিয়ে গিয়েছিল এবং বাস্তুচ্যুত অবস্থায় বসবাস করেছিল। এখন, সেই গ্রামের একটি জলাশয় খননের সময়, সেই সমস্ত মূর্তি পাওয়া গেছে।

মহ্যমপুর/ কুমারপুর ও জালালপুর:-

বেলডাঙার তিন মাইল পশ্চিমে ভাগীরথীর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত। পূর্বে এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পন্ডিতের বাস ছিল। এরই পার্শ্ববর্তী গ্রাম ছিল কুমারপুর জালালপুর। জালালপুরের রাজা সীতারাম রায়ের জ্ঞাতি বংশীয় গণের বাস। কুমারপুর এর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাগডাঙ্গা রাজবাড়ির দেওয়ানী করতেন বলে দুর্গাদাস মুন্সী নামে পরিচিত ছিলে। রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন ভাইয়ের এ অঞ্চলে রেশমের কুঠি ছিল। রেশম এর ব্যবসায়ী তাদের যথেষ্ট আর্থাগম হতো।

মারগ্রাম:-

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে খরগ্রাম থানার অন্তর্গত খরগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে এখানে প্রায় দুই হাজার লোক তৎকালে বাস করত। মারগ্রাম মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র এই গ্রামের ও এর পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীগণের অনেকেই রেশম ব্যবসায়ী লিপ্ত ছিলেন।১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের হিসাব থেকে জানা যায় যেখানে বছরে ২০০ লক্ষ টাকার সুতো বিক্রিত।

মির্জাপুর-

মির্জাপুর বহুদিন থেকে মুর্শিদাবাদের রেশন শিল্পে গৃহ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এখানে তাঁত শিল্পীদের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের বাস। এই গ্রামে জয়কৃষ্ণ মন্ডল ও মৃত্যুঞ্জয় সরকার রেশম শিল্পে ও তৎকালে রেশমজাতবস্ত্রাদির যথেষ্ট উন্নতি করেছিল।মির্জাপুরে কমপক্ষে ২০০ ঘর তন্তুবায়ের বাস । মির্জাপুর রেশম শিল্প লাল নীল প্রভৃতি যে সকল রং এর দ্বারা ধুতি শাড়ির পাড়ের জন্য ব্যবহৃত হয় রেশম সুতো সেগুলি ব্যবহারে অতি পারদর্শী। আজো রেশম শিল্পের জন্য মির্জাপুর মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বিখ্যাত স্থান।

মুর্শিদাবাদে আজ রেশম বয়ন শিল্প:-

বর্তমানে মুর্শিদাবাদ রাজ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেশম বয়ন ক্লাস্টারের আবাসস্থল, যারা সূক্ষ্ম রেশম শাড়ি, শার্ট এবং সাধারণ রেশম কাপড় উৎপাদন করে। হস্তচালিত তাঁতিদের সহায়তার জন্য সরকারি উদ্যোগগুলি ভারতের অন্যান্য রেশম উৎপাদনকারী অঞ্চলের তুলনায় তাদের আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে সাহায্য করে। মুর্শিদাবাদের রেশম শাড়িগুলি খুব সূক্ষ্ম, হালকা এবং সহজেই আঁকতে পারা যায়। এগুলি আধুনিক এবং ঐতিহ্যবাহী উভয় ধরণের মুদ্রিত নকশা দিয়ে সজ্জিত এবং আনুষ্ঠানিক এবং নৈমিত্তিক পোশাকের জন্য উপযুক্ত। এই সিল্ক শাড়িগুলিতে বাটিক-রঙের নকশাও জনপ্রিয়। মুর্শিদাবাদের একটি বিশেষ ধরণের সিল্ক শাড়ি হল গরদ সিল্ক শাড়ি, যা খুব সূক্ষ্ম, সাদা বা অফ-হোয়াইট শাড়ি যার বডি প্লেইন এবং রঙিন পাড় এবং পল্লব। বালুচরি হল সবচেয়ে আকর্ষণীয় ডিজাইনের শাড়িগুলির মধ্যে একটি। বালুচরি শাড়ির প্রাচীনতম ইতিহাস 200 বছরেরও বেশি সময় ধরে 18 শতকের বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময়কাল থেকে শুরু হয়, যিনি এই শিল্পটি ঢাকা (বর্তমান বাংলাদেশে) থেকে মুর্শিদাবাদের (পশ্চিমবঙ্গের) ভাগীরথী নদীর তীরে বালুচর নামে একটি ছোট গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন। বালুচরির নাম ‘বালু’ (অর্থাৎ বালি) এবং “চর” (বা নদীর তীর) থেকে এসেছে। বালুচরি বুননের এই প্রথম যুগের বিষয়বস্তু ছিল নবাবদের জীবনকে ঘিরে। শুধু তাই নয়, অনেক ধরণের ডিজাইন করা শ্রীও রয়েছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :-

১) মুর্শিদাবাদ কথা, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়।

২) মুর্শিদাবাদ কাহিনী, নিখিলনাথ রায়।

৩)গঙ্গা এবং সুলোচনাচেট্টি, ১৯৯২।

৪)জেলা গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ,২০০০খ্রী:।

৫) J. H. He. “Silk is china and china is silk”. Arhaemetry University of Oxford.2010. pp. 1475-4765.

৬) A. Aziz and H. G. Hanumappa. Silk Industry: problems and prospects’ Ashish Publication Housing. New Delhi. 1985.

৭) S. K Dewangan. “Sericulture A tool of ecosystem checking through tribal. Journal of Environmental Research and Development, 2011. Vol.6 No.1, July-

৮) Sept. [4] S. Yasin,. ‘Indian Sericulture Industry: It’s Importance, Problems and Prospects International Journal of

৯) Research in Management.2013. Vol.2 No.2 pp.1-15. [5] Hisan, Aruga. Principles of sericulture, New Delhi: Oxford. 1994.

১০)S. K. Thade. ‘Status of sericulture in West Bengal”. Souvenir, National Seminar on mulberry sericulture Research in India. KSSR & DI, Bangalore.2011.

১১) A. Enayat. S. Snehasish, and P. Sultana. Present scenario of mulberry cultivation in Malda. Indian silk.2008.47 (6), 4-7.

১২) Sericulture in India: Cultivation and Economics, Kurukshetra Journal, Vol.65, No.3, January.2017.

১৩)Census of India 2011, West Bengal District Census Handbook Murshidabad, Series 20, Part XII; Motif.

১৪) Brief Industrial Profile of Murshidabad District, West Bengal, of India Ministry of MSME, MSME Development Ins Kolkata; Page – 3.

১৫) Census of India 2011, West Bengal District Census Handbook Murshidabad, Series 20, Part XII; Page – 9.

১৬). Biswas, Noorani; Murshidabad Silk (Project Work); Page-1.

১৭) O’MALLEY, L.S.S, Bengal District Gazetteers, Murshidabad. The Bengal Secretariat Book Depot, 1914; Page 126.

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)