आजादी के उपरांत जब संपूर्ण भारतीय नेतृत्व पाश्चात्य विचारों एवं विचारधाराओं से आप्लावित था। उस वक्त दीनदयाल उपाध्याय ने तमाम पूंजीवादी, समाजवादी विदेशी विचारधाराओं को अधूरा, अपुष्ट एवं अभारतीय करार दिया, और भारतीय चित्त आधारित स्वदेशी विचारधारा हेतु आह्वान किया। यही विचार साठ के दशक में जाकर एक सपुष्ट सैद्धांतिकी के रूप में ‘एकात्म मानववाद’ के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण करता है। डॉ. महेश चंद्र शर्मा का भी मानना है कि “राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों से अभी अभिभूत हुए जा रहे थे, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हस्तक्षेप करते हुए भारतीय प्रज्ञा को झकझोरा तथा आह्वान किया कि हम विदेशी परिस्थिति एवं विदेशी चित्त में उत्पन्न विचारों का अध्ययन करें, लेकिन स्वतंत्र भारत की विचारधारा का स्रोत तो भारतीय चित्त ही होना चाहिए।”1 इस प्रकार उस दौर में “टू प्लांस’ एवं ‘भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा’ आदि राजनीतिक-आर्थिक लेखों के माध्यम से उपाध्याय ने दिग्भ्रमित देश को एकात्म मानववाद की दार्शनिक पीठिका से जोड़ा। और देश के ‘सांस्कृतिक स्व’ के अनुरूप आर्थिक-राजनीतिक ढाँचे के निर्माण की पेशकश की। सृष्टि की संपूर्णता के बरक्स मनुष्य जीवन की समग्रता का संकलित विचार ही दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मता का मूल है। उपाध्याय की सैद्धांतिकी में यह उसी भारतीय चिति का प्रस्फुटन है जो मनुष्य को महज व्यक्ति न मानकर शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समुच्चय के रूप में देखते हुए इनके मध्य एक अटूट एवं स्वाभाविक अभिन्नता को स्थापित करती है। यह पाश्चात्य चिंतन की व्यक्तिवादी एकाकी संकेद्रीयता को लांघकर आकाश की तरह प्रसरित जीवन की व्यापकता एवं विविधता के अखंड ऐक्य सूत्रों को उजागर करता है। इसीलिए भारत में सांस्कृतिक वैविध्य तोड़क नहीं है बल्कि अंत में वैभिन्य के ये बिंदु ही जोड़ने के एकात्म सूत्र बन जाते हैं। एकात्मता ही वह तत्व है जो भारत को शेष विश्व मुख्यत: पश्चिम जगत से अलग खड़ा करता है। ऐसा नहीं है कि यह उपाध्याय के मस्तिष्क से उपजी हुई कोई यांत्रिक विचारधारा है बल्कि ये तो भारतीय संस्कृति की एकात्म चिति की सनातनता का आत्मकथ्य है।

भारतीय संस्कृति में समाज एवं व्यक्ति का रिश्ता पाश्चात्य जगत के ठीक प्रत्युत है। यहां समाज की सत्ता व्यक्ति द्वारा निर्मित न होकर स्वयंभू है। समाज कृत्रिम राजनीतिक संरचना न होकर सहज केंद्रीय जैविक सृष्टि के रूप में आता है, जिसका स्वयं का आत्म है। न तो यह बनता है और न ही इसका विनाश संभव है।यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है जो सुप्त है लेकिन विकासक्रम में इसका प्रकटीकरण स्वाभाविक रूप से स्वत: स्फूर्त होता है।“दीनदयाल जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति एकात्म मानववादी है। इसके अनेक प्रत्यय हैं, यथा धर्म, चिति एवं विराट आदि, इन प्रत्ययों को राजनीति के क्षेत्र में प्रस्तुत करना एक क्रांतिकारी पहल थी”2 । भारतीयता एवं पाश्चात्य के इस डिबेट का आरंभ स्वामी विवेकानंद से हुआ जो तिलक के गीता रहस्य से होते हुए गांधी के हिन्द स्वराज के रूप में परिपक्वता तक पहुंचा। गौरतलब है कि आजादी के आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने इन्ही भारतीय प्रत्ययों का प्रयोग किया था। लेकिन आजादी के बाद पाश्चात्य प्रत्ययों की पृष्ठभूमि में इनको तिरोहित कर दिया गया।

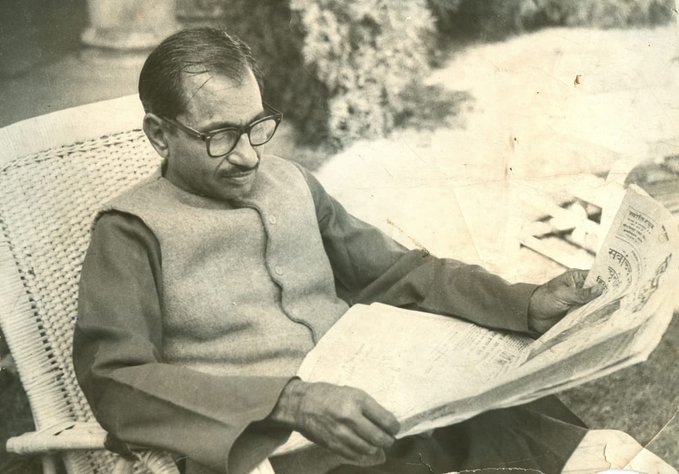

आकृति1: भारतीय एकात्म चिंतन पद्धति

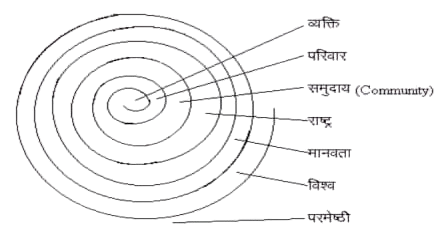

आकृति 2: पाश्चात्य संकेन्द्री चिंतन पद्धति

साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र का मानना है कि “जितना उन्होंने अध्ययन किया, उतना उन्होंने लिखा नहीं।”3 उनका रचनाकर्म अधिकाशत: आर्थिक राजनीतिक लेखों एवं उनके भाषणों के रूप में प्रकट हुआ है। लेकिन उनके दो किशोरवय लघु उपन्यास सम्राट चन्द्रगुप्त एवं जगद्गुरु शंकराचार्य इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। दोनों ही उपन्यास की विषयवस्तु का ताना-बाना दो चक्रवर्ती व्यक्तित्वों के इर्द-गिर्द बुना है। मिश्र ने एक को राजनीतिक चक्रवर्ती माना तो दूसरे को आध्यात्मिक जगत का संन्यासी सम्राट चक्रवर्ती।

गौरतलब है कि चंद्रगुप्त द्वारा शुरू हुई राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया बाद में उसके पुत्र अशोक के लोकसेवा लक्षित धर्म-तत्व से अभिषिक्त हुई। जो आगे चलकर सातवाहन राजा गौतमी पुत्र शातकर्णी के सांस्कृतिक-राजनीतिक ऐक्य के शुभ प्रयासों से अनुप्राणित होकर भारतीय एकात्म चिंतन पद्धति के रूप में अभिव्यक्ति पाती है। शंकर का सुदूर दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम का दिग्विजय देशाटन इसी भारतीय एकात्मता का एक खोजी अभियान था। शास्त्र को लोक से जोड़ते हुए शंकर खाँटी भारतीयता के असल स्वरूप एवं भारतीय-स्वराज की पड़ताल करते हैं। उनके उपन्यास देश के किशोर्य को एक ओर देश निष्ठा से तो दूसरी तरफ़ भारतीय एकात्म-चिति से पहचान कराने के प्रयोजन की ओर अभिमुख हैं। चंद्रगुप्त की सेल्यूकस से संधि में वैवाहिक-संबंध स्थापना का नवीन स्वरूप भी इसी एकात्मता को परिलक्षित करता है। क्योंकि संधि के इस नवीन आयाम से एक तरफ तो शत्रु के प्रति परस्पर सम्मान की भावना बलवती हुई तो दूसरी तरफ इससे भारतीय संस्कृति की सामासिकता का भी उद्घाटन हुआ। दोनों ही उपन्यासों के नायकों के चयन के पीछे उपाध्याय की उद्देश्यपरक सूझ-बूझ थी। ये दोनों ही उपन्यास सन् 1946-47 के दौर में लिखे गए। आजादी के आंदोलन की पृष्ठभूमि में। एक तरफ उनका उद्देश्य भारतीय के शौर्य के भीतर वीरवृति एवं नीतिमत्ता का विकास था तो दूसरा शायद तत्कालीन भारतीय मानस पर बढ़ते हुए पाश्चात्य मूल्यों के अंधानुकरण की प्रवृत्ति को ध्वस्त करना रहा होगा। इसीलिए उन्होंने अपने एक उपन्यास के मुख्य नायक के रूप में शंकराचार्य को चुना। शंकर तत्कालीन परिवेश में विभिन्न मत-मतांतरों तथा आधुनिक अर्थ में विचारधाराओं के मध्य मंजुल समन्वय और सामंजस्य के विराट प्रतीक हैं। शंकर ने हिन्दू धर्म के भीतर जैन, बौद्ध इत्यादि मत-मतांतरों के मध्य समन्वय को साधा था और उन्हीं के हवाले से दीनदयाल अपने परिवेश में यूरोपीय एवं पश्चिमी जगत के विदेशी मूल्यों एवं भारतीय चिंतन पद्धति में समन्वय को साध रहे थे।4

शंकर का प्रतीक कई मायनों में और भी अधिक महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित है। उनकी दक्षिण से उत्तर एवं पूर्व से पश्चिम की दिग्विजय यात्रा का उद्देश्य केवल देशाटन मात्र न था। बल्कि उनका लक्ष्य बौद्ध धर्म में विदेशी तत्वों के कुमिश्रण से उपजी विकृतियों के बरक्स अद्वैत भारतीय चिति आधारित, मूल भारतीय एकात्म चिंतन परंपरा की सिद्धि था। दीनदयाल भी पश्चिमी जगत की व्यक्ति केंदित अहमवादी विचारधाराओं के समक्ष भारतीय सामूहिकता आधारित वयमवादी विचारधारा को पुनर्स्थापित करने के आकांक्षी थे। इससे यह भी साबित होता है कि उनके उपन्यास कितने उद्देश्यपरक हैं। इस संदर्भ में डॉ. महेशचंद्र शर्मा लिखते हैं कि “इनका प्रणयन क्यों हुआ? क्या इसलिए हुआ क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय को नाटककार या उपन्यासकार बनना था? इसलिए नहीं हुआ था। जिस ध्येय को वे जीते थे उस ध्येय के अनुकूल विधाओं को वे खोजते थे।”

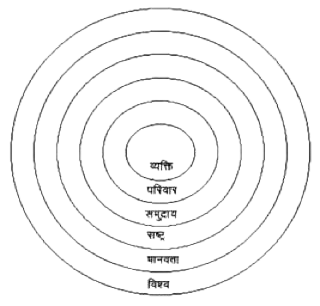

इसी उपन्यास में ही आगे हिन्दू धर्म की प्रसिद्ध आश्रम व्यवस्था का भी जिक्र आता है। यह भी प्रकारांतर से एकात्म मानवदर्शन को ही स्थापित करती है। वो कैसे? यह जीवन को चार आयामों में विभक्त करके देखती है- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका अस्तित्व एक प्रवाह में परस्पर आबद्ध है। भौतिकता की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंतत: आध्यात्मिक मोक्ष की ओर प्रयाण। अर्थात् भौतिकता और आध्यात्मिकता की समन्वय-सुधा का एकात्म पान। यही एकात्मता ही तो दीनदयाल उपाध्याय का ध्येय थी, जिसमें जीवन का स्वरूप एकांगी न होकर समग्रता में घटित हो। जीवन-यात्रा की शुरुआत और लालन पालन चाहे भौतिकता के पालने में हो लेकिन उसका जगत-प्रस्थान मोक्ष की आध्यात्मिक गोद में घटे। तक्षशिला में शंकर का बौद्ध भिक्षुओं से शास्त्रार्थ भी परोक्ष रूप से एकात्म राष्ट्र के भावबोध की ही अभिव्यक्ति है।

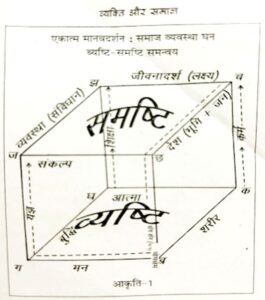

आकृति 3: एकात्म मानवदर्शन: समाज व्यवस्था

स्रोत : एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय, प्रभात प्रकाशन, पेज नं. 38

हालांकि शंकर का संन्यास हिन्दू धर्म की आश्रम व्यवस्था को लांघता हुआ बौद्ध धर्म के युवा संन्यास व्यवस्था की तरफ झुका हुआ है। उनको प्रछन्न बौद्ध भी कहा गया। उपन्यास के ‘ध्येय-पथ’ प्रसंग में अपने सहपाठी विष्णु शर्मा को उत्तर देते हुए शंकर कहते हैं “ठीक है विष्णु साधारण व्यवस्था तो यही है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस क्रम से चारों आश्रमों का पालन किया जाए। परंतु वर्णाश्रम व्यवस्था समाज के कल्याण के लिए समाज द्वारा निर्मित व्यवस्था है। अपने बनाए गए नियमों के हम स्वामी हैं, दास नहीं।”5 लेकिन संन्यास को परिभाषित करते हुए उपाध्याय ने शंकराचार्य के मुख से जो बुलवाया है, वो उल्लेखनीय है-“इस संन्यास में अलगाव नहीं अपनाव है; विरक्ति नहीं प्रेम है। हां, इस प्रेम में आसक्ति नहीं, बंधन नहीं, मोह नहीं। इसमें संकुचितता नहीं, विशालता है; दुर्बलता नहीं, शक्ति है; व्यक्ति के लिए समाज का त्याग नहीं, समाज के लिए व्यक्ति का राग है।”6 अंतिम पंक्ति में व्यक्ति के ऊपर समाज की सत्ता को स्वयंभू दर्शाया गया है जो भारतीय एकात्म चिति का ही पर्याय है। पश्चिमी जगत में स्थिति इसकी प्रत्युत है। वहां व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए समाज, राज्य आदि सामाजिक-राजनीतिक संरचनाए खड़ी करता है,ध्वस्त करता है, जिनका अस्तित्व व्यक्ति-केंद्रित है।

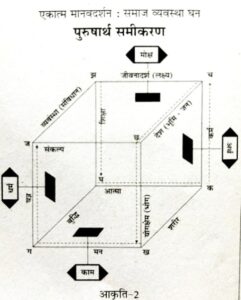

आकृति 4: एकात्म सामाजिक संरचना घन

स्रोत:एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय, प्रभात प्रकाशन, पेज नं. 33

एकात्म मानववाद की जो वैचारिकी इन दो औपन्यासिक कृत्तियों में भारत के दो महान व्यक्तित्वों के माध्यम से केवल पृष्ठभूमि में व्यक्त हुई थी, उसी को मुकम्मल स्वरूप में 1964-65 में उपाध्याय ने सिद्धांत के रूप में प्रणीत किया। इसीलिए प्रकाशित “सिद्धांत व नीति” के प्रारूप की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा कि “आज भारत के इतिहास में क्रांति लाने वाले दो पुरुषों की याद आती है। एक वह कि जब जगद्गुरु शंकराचार्य सनातन बौद्धिक धर्म का संदेश लेकर देश में व्याप्त अनाचार को समाप्त करने चले थे और दूसरा वह कि जब अर्थशास्त्र की धारणा का उत्तरदायित्व लेकर संघ राज्यों में बिखरी राष्ट्रीय शक्ति को संग्रहित कर साम्राज्य की स्थापना करने चाणक्य चले थे। आज इस प्रारूप को प्रस्तुत करते समय वैसा ही तीसरा महत्वपूर्ण प्रसंग आया है, जबकि विदेशी अवधारणाओ के प्रतिबिंब पर आधारित मानव संबंधी अधूरे व अपुष्ट विचारों के मुकाबले विशुद्ध भारतीय विचारों पर आधारित मानव कल्याण का संपूर्ण विचार ‘एकात्म मानववाद’ के रूप में उसी सुपुष्ट दृष्टिकोण को नए सिरे से सूत्रबद्ध करने का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं।”7

उपाध्याय की ‘सम्राट चन्द्रगुप्त’ कृति की तुलना जयशंकर प्रसाद के नाटक ‘चन्द्रगुप्त’ से करना एक बात है। लेकिन डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय ने तो अपने एक लेख में दीनदयाल जी के साहित्यिक उद्देश्यों एवं वृत्तियों की तुलना, तुलसी तक से की है। उनका मानना है कि राष्ट्रनिर्माण हेतु तुलसी एवं दीनदयाल उपाध्याय के साहित्य की भूमिका में एक अपरिभाषित ऐक्य दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार तुलसी का संपूर्ण साहित्य राष्ट्र के “स्व” निर्माण हेतु समर्पित है, ठीक उसी तर्ज़ पर उपाध्याय के ये दो उपन्यास भी देश की तरुणाई को राष्ट्र के ‘सांस्कृतिक स्व’ से जोड़ने के शुभ उद्देश्य से सराबोर हैं। वे आगे यह भी कहते हैं कि दीनदयाल जी का मूल आत्म तो साहित्यिक प्रतिभा से ही निर्मित था लेकिन तत्कालीन परिवेश की मजबूरियों ने उनको राजनीति की तरफ धकेल दिया। राजनीति और साहित्य जीवन के ऐसे दो किनारे हैं जिनके उद्देश्य एवं आकांक्षाएं एकदम विपरीत हैं। यही वजह रही वरना उपाध्याय आज स्थापित मूर्धन्य साहित्यकारों की श्रेणी में अवश्य गिने जाते।

हालांकि उनके ये उपन्यास साहित्यिक दृष्टि से उपन्यास विधा की किस कोटि में रखे जाएंगे? इनको उपन्यास कहा जाए अथवा लंबी कहानियां या सिर्फ कथाएं? यह विद्वानों के चिंतन का विषय हो सकता है। लेकिन भाषा की ऐसी दुर्लभ प्रांजलता, वाक्य द्युति का चमत्कार एवं प्रखर भावों से युक्त संवेदना वाले ऐसे लघु उपन्यासों का केवल एक बैठक में प्रणयन उनकी विलक्षण साहित्यिक प्रतिभा, बौद्धिकता, अध्ययनशीलता तथा स्मृति की प्रवीणता को दिखलाता है। यह भी उतना ही सच है कि इन दोनों कृत्तियों को यदि इनकी साहित्यिकता-ऐतिहासिकता की कसौटी पर कसा जाए तो अनेक विसंगतियों और अनैतिहासिकता के दर्शन होना असंभव नहीं। परिवेशगत शब्दावली के चयन में भी अनेक समस्याएं हैं। प्रेमचंद सरीखे अनावश्यक लेखकीय हस्तक्षेप भी इनकी एक सीमा है। लेकिन उपाध्याय इन सबसे अनभिज्ञ नहीं थे और न ही इन तत्वों का परिरक्षण उनका उद्देश्य था। उनका उद्देश्य तो भारतीय बाल/किशोर्य को एकात्म-सूत्रों से जोड़कर दीर्घकाल में उनको भारतीय-चिति से सम्बद्ध करना था। यह बात उन्होंने स्वयं चन्द्रगुप्त उपन्यास के “मनोगत”8 में भी स्वीकारी है।

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)