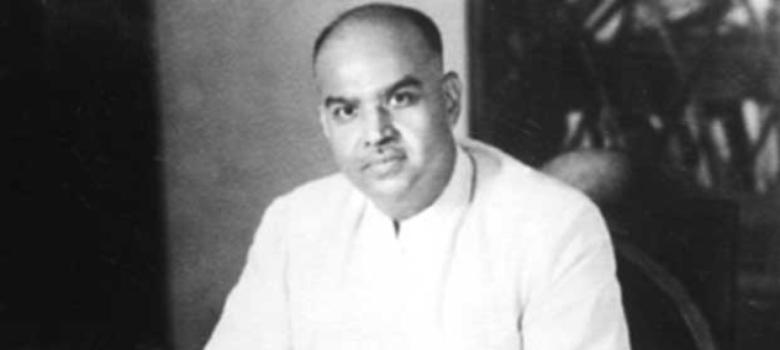

भारतीय राजनीति के इतिहास में जिन व्यक्तित्वों ने अपने विचारों, संघर्षों और सिद्धांतों से राष्ट्र को एक नई दिशा दी, उनमें पंडित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सर्वोपरि है। वे एक ऐसे दूरदर्शी नेता, शिक्षाविद, विचारक और राष्ट्रभक्त थे, जिनका सम्पूर्ण जीवन भारत की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत की राजनीति को भी वैचारिक आधार प्रदान किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा, सिद्धांत और साहस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में अमिट योगदान दे सकता है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को बंगाल के कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी भारत के प्रख्यात शिक्षाशास्त्री, गणितज्ञ और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। माता जोगमाया देवी एक धार्मिक और संस्कारित महिला थीं। बचपन से ही श्यामा प्रसाद पर अपने पिता के उच्च आदर्शों और अनुशासित जीवनशैली का गहरा प्रभाव पड़ा। आशुतोष मुखर्जी ने जिस प्रकार शिक्षा को भारतीय पुनर्जागरण का माध्यम बनाया, उसी परंपरा को श्यामा प्रसाद ने और अधिक सशक्त किया।

उन्होंने कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूर्ण की और 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात वे इंग्लैंड के लिंकन इन गए जहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और 1926 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे।

सिर्फ़ 33 वर्ष की आयु में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया, जिससे उनकी विद्वत्ता और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे उस समय विश्वविद्यालय के सबसे युवा उपकुलपति थे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा को महज़ नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण का मूलाधार समझा। उनके उपकुलपति कार्यकाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों में भारतीय दृष्टिकोण को शामिल किया गया। उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और दर्शन को शिक्षा के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास किया। उस समय जब अंग्रेज़ी शासन के अधीन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य प्रशासनिक नौकर तैयार करना था, मुखर्जी ने शिक्षा को राष्ट्रीय चेतना का वाहक बनाने का बीड़ा उठाया।

उन्होंने आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ-साथ भारतीय परंपराओं और मूल्यों का समन्वय करने पर बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संप्रेषण नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और देशभक्ति का विकास भी होना चाहिए।

भारत की स्वतंत्रता के बाद, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री बने। उनके कार्यकाल में भारत में औद्योगिक विकास की आधारशिला रखी गई। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विकास को प्राथमिकता दी और देश के आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव डाली।

हालाँकि, जल्द ही उनकी विचारधारा और नेहरू के दृष्टिकोण में मतभेद उत्पन्न हो गए, विशेषकर 1950 में हुए नेहरू-लियाकत समझौते को लेकर। मुखर्जी का मानना था कि यह समझौता पाकिस्तान में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करता है। वे भारत के हितों की दृढ़ता से रक्षा करने के पक्षधर थे।

नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद, डॉ. मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं पर आधारित राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना था। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ की अवधारणा प्रस्तुत की, जो आज भारतीय राजनीति की एक मजबूत विचारधारा बन चुकी है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके प्रमुख सहयोगी थे, जिन्होंने संगठनात्मक रूप से जनसंघ को खड़ा किया। जनसंघ की आर्थिक नीति स्वदेशी पर आधारित थी। मुखर्जी विदेशी वस्तुओं और कंपनियों की निर्भरता के विरुद्ध थे और आत्मनिर्भर भारत के समर्थक थे। उन्होंने कृषि, लघु उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई।

1952 के आम चुनाव में जनसंघ ने 3 सीटें जीतीं। यद्यपि यह संख्या कम थी, परंतु इससे एक वैकल्पिक वैचारिक आंदोलन की नींव रखी गई, जिसने आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का रूप लिया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सार्वजनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के मुद्दे पर रही। भारत की स्वतंत्रता के बाद जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य को अलग संविधान, अलग झंडा और अलग कानूनों की छूट प्राप्त थी।

मुखर्जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और “एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे” का नारा दिया। उनका मानना था कि भारत एक अखंड राष्ट्र है, और उसके किसी भी भाग को विशेषाधिकार देना राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है।

1953 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने का निर्णय लिया, जहाँ तत्कालीन सरकार द्वारा उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के कुछ ही समय बाद 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु आज भी एक राष्ट्रीय रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनके बलिदान ने जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के प्रश्न को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया।

डॉ. मुखर्जी का सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रहित, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक समरसता के लिए समर्पित था। वे मानते थे कि भारत की नीतियाँ उसकी संस्कृति, परंपराओं और आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के एकाधिकार के विरुद्ध एक सशक्त वैचारिक विपक्ष खड़ा किया और भारतीय राजनीति को लोकतांत्रिक बहुलता की ओर अग्रसर किया।

उनकी विचारधारा आज भी देश की राजनीतिक चेतना को प्रभावित करती है। स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, समान नागरिक अधिकार, अखंड राष्ट्रवाद और मजबूत केंद्रीय सत्ता जैसे सिद्धांत उनके चिंतन के मूल में थे, जो आज की भारतीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक प्रेरणा के प्रतीक थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि देश की एकता, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बौद्धिक स्पष्टता, नैतिक साहस और वैचारिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। उन्होंने अपने विचारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और इस प्रकार भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी।

आज जब हम भारत को एक सशक्त, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, तब डॉ. मुखर्जी की शिक्षाएँ और आदर्श हमारे लिए दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शक हैं।

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)