कहावत है कि कुछ सपने वक्त की धूल में दब जाते हैं लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो सारी बाधाओं को तोड़कर हकीकत बन जाते हैं। भारत की आजादी भी कुछ ऐसी ही कहानी है जो खून, पसीने और बलिदान से लिखी गई है। 15 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन जब सदियों की गुलामी की जंजीरें टूट गईं। जब देश को एक सूत्र में बांधने के लिए देशी रियासतों का विलय हो रहा था तब हमारे सिरमौर कश्मीर को संपूर्ण भारत से अलग रखते हुए कश्मीर और देश शेष देश के बीच खाई खोदने का प्रयास किया गया। इस खाई का नाम धारा 370 था, इसी खाई के सबसे बड़े विरोधी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।उन्होंने एक देश, एक विधान और एक प्रधान का सपना देखा हालांकि, ये 23 जून 1953 को उनकी मौत तक अधूरा रहा। सपना भले अधूरा रह गया लेकिन उन्होंने एक विचार की ज्योत जला दी थी जिसे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, आज 6 जुलाई को उनका जन्मदिन है| हम इस लेख के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारतीय सभ्यता, संस्कृति, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था और भारतीय विदेश नीति पर क्या विचार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे न सिर्फ उनके अधूरे स्वप्न को पूरा किया बल्कि उनके सपनो का विस्तार भी किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद, यह स्पष्ट हो गया कि नेहरू के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति और कूटनीति अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। स्वतंत्रता के बाद अन्य देशों के साथ हमारे संबंध भारतीय चरित्र या हमारी चिर पुरातन सभ्यतागत मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। हालांकि, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के.एम. मुंशी और अन्य कई नेता थे जिन्होंने भारतीयता के विचार के साथ मंथन किया, उन मूल्यों का प्रचार किया और कई मुद्दों पर एक दृष्टिकोण रखा जो हमारे सभ्यतागत मूल्यों और व्यावहारिकता में निहित थे। इसी कड़ी में देखें तो ध्यान में आता है कि भारतीय विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर बाबासाहेब अंबेडकर और डॉ. मुखर्जी के विजन स्टेटमेंट में कई चीजें समान हैं। दोनों ने संसद में नेहरू की दोषपूर्ण नीतियों के बारे में खुल कर बात करने के साथ में विरोध भी प्रकट किया ।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की मुखर आवाज़ थे। उन्होंने न केवल अपने लेखन के माध्यम से बल्कि एक अग्रणी नेता के रूप में भी राष्ट्रीयता की एक नई समझ बनाई, जिन्होंने एक उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र-राज्य में एक साथ क्षेत्रीय और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के महत्व को समझा। 1947 से पहले भारत की स्वतंत्रता को ही एकमात्र राष्ट्रीय उद्देश्य माना जाता था। इसमें भागीदारी को राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी सेवा और एक राष्ट्रवादी का सच्चा प्रतीक माना जाता था। महात्मा गांधी के निधन के बाद यह दायित्व जवाहरलाल नेहरू के पास आया, जिन्होंने खुद को एक अंतर्राष्ट्रीयवादी और मानवतावादी के रूप में स्थापित किया। डॉ. मुखर्जी ने 1930 के दशक के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जब उन्होंने हिंदू महासभा से खुद को जोड़ा और बाद में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 23 जून 1953 को श्रीनगर में अपनी रहस्यमयी मृत्यु तक वे राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर बने रहे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने एक सुरक्षित, संरक्षित और समृद्ध भारत के लिए राष्ट्रवाद के विचार को परिभाषित किया और इसे आकार दिया। सबसे पहले, उन्होंने अपने प्रयासों से भारत के लिए एक बड़ा क्षेत्र बचाने में सफलता प्राप्त की। आज, बंगाल राज्य भारत का अभिन्न अंग है। जब भारत का विभाजन आसन्न हो गया, तो उन्होंने बंगाल के विभाजन के लिए अभियान चलाया। उन्होंने हिंदू बंगालियों के लिए पश्चिम बंगाल की मांग की। मुखर्जी, नेहरू की अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री थे और इसके रूप में भी उन्होंने कई पहल की, लेकिन जब उन्होंने पाया कि नेहरू और लियाकत अली ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों में अल्पसंख्यक अधिकारों की गारंटी देता है, तो उन्होंने इस्तीफा देने में देर नहीं लगाई। डॉ. मुखर्जी पूर्वी सांप्रदायिक हिंसा के कारण पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आने वाले लाखों हिंदू शरणार्थियों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना चाहते थे, इन हिंदुओं को वहां मुसलमानों द्वारा लूटा गया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और मार दिया गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान नेता और बौद्धिक रूप से उत्कृष्ट व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास संगठनात्मक समर्थन के रूप में बहुत कुछ नहीं था इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक गुरु गोलवलकर के साथ परामर्श के बाद, भारतीय जनसंघ (बीजेएस) नामक एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। उनके पास ‘हिंदू’ शीर्षक वाली पार्टी बनाने या यहां तक कि हिंदू महासभा को जारी रखने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाली पार्टी बनाने का विकल्प चुना। वह इस विचार के एक स्पष्ट समर्थक थे कि भारत की सभ्यतागत पहचान में एक निरंतरता है जिसे हिंदू होने के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। वह स्पष्ट थे कि हिंदू हितों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए और हिंदू आबादी को गौण विषय नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि विभिन्न विदेशी शासकों द्वारा 700 से अधिक वर्षों तक किया गया था। मुखर्जी जानते थे कि क्षेत्रीय अखंडता राष्ट्र-राज्य निर्माण का एक अनिवार्य हिस्सा है|

वह मानते थे कि दुनिया के विभिन्न भागों में विभिन्न विचारधाराएँ सह-अस्तित्व में हैं। समस्या तभी उत्पन्न हुई जब विचारधाराएँ अन्य क्षेत्रों में प्रवेश कर गईं और व्यवस्था को बिगाड़ दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ‘जियो और जीने दो’ के सिद्धांत पर खड़ा था। 6 दिसंबर 1950 को भारतीय संसद में दिए गए एक व्याख्यान में डॉ. मुखर्जी ने कोरियाई संकट पर भारत के दृष्टिकोण में विसंगतियों की ओर संकेत किया। उत्तर कोरिया की कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं थी, बल्कि चीन और सोवियत संघ उसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा परिषद में भारत ने उत्तर कोरिया को आसानी से हमलावर घोषित कर दिया था। इस पर मुखर्जी ने पूछा कि क्या उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच लड़ाई स्थानीय संघर्ष से परे थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संघर्ष को एक वैचारिक संघर्ष के रूप में देखा। चीन ने अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं का अच्छी तरह से सामना किया था। वे भी चाहते थे कि भारतीय नेता कोरियाई समस्या और भारत पर इसके प्रभाव का आकलन करें। श्यामा बाबू ने घोषणा की कि भारत अभिव्यक्ति, विचार, संघ और धर्म की स्वतंत्रता के लिए खड़ा है। भारत का संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। अधिनायकवाद या तानाशाही से जुड़ा कोई भी सिद्धांत भारत को स्वीकार्य नहीं हो सकता था। अगर इन विचारधाराओं के साथ कोई टकराव होता, तो भारत तटस्थ नहीं रह सकता था उन्होंने भारत की विदेश नीति पर प्रधानमंत्री नेहरू से अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की मांग की और ‘पूर्ण पारस्परिकता’ पर आधारित भारतीय नीति’ का आह्वान किया।

उन्होंने संसद् में 28 मार्च 1951 को कश्मीर के भविष्य के संदर्भ में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए इस पर अपने विचार रखे और कहा कि भारत स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि वह जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप को नहीं चाहता है। भारत इस बकवास से तंग आ चुका है। नेहरू द्वारा जनमत संग्रह की पेशकश को भारत की कमजोरी के संकेत के रूप में व्याख्यायित किया और कहा कि एक ही समय में जनमत संग्रह और युद्ध कैसे हो सकता है? वे इस बात के समर्थक थे कि न केवल जम्मू-कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस ले लिया जाना चाहिए, बल्कि जनमत संग्रह का प्रश्न भी छोड़ दिया जाना चाहिए। इन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में इतने शुरुआती कार्यकाल में भारतीय संसद में किसी ने भी भारत की विदेश नीति के परिणामों पर इतनी गंभीरता से सवाल नहीं उठाया था, जितना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था।

वर्तमान समय में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को उसकी विदेश नीति के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशन्सा मिल रही है| लेकिन यदि हम सरकार की नीतियों और नतीजों पर बारीकी से नज़र डालें तो हमें साफ़ ज्ञात होता है कि जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को किस तरह से लागू किया गया है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इस बात का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारत को विश्व के समक्ष स्वयं को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। उनकी कल्पना थी कि भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत का इस्तेमाल दूसरे देशों से जुड़ने या उनके साथ संबंध स्थापित करने के मुख्य एजेंडे के रूप में करना चाहिए। जिसे आज सम्पूर्ण विश्व अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति में संस्कृति, विविधता, मूल्यों और विचारों के इस्तेमाल कर ‘सॉफ्ट पावर’ नीति के रूप में अपना रहा हैं।

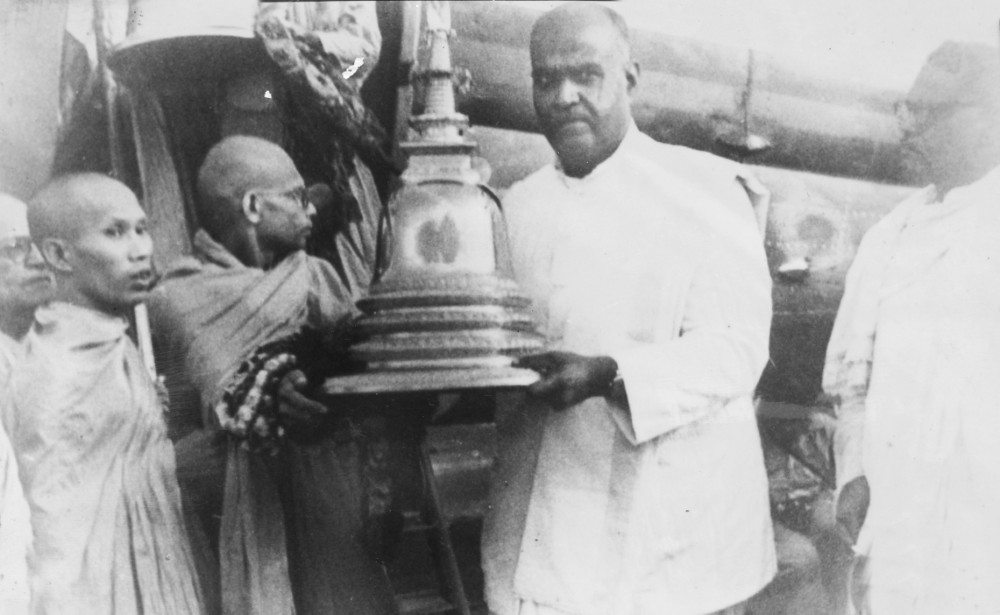

डॉ. मुखर्जी ने कहा था कि हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार के साथ दक्षिण एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए। इसी नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। डॉ. मुखर्जी ने हमेशा कहा कि भारत को बौद्ध देशों से जुड़ना चाहिए क्योंकि भारत बौद्ध धर्म की मातृभूमि है। उन्होंने कई बौद्ध देशों की यात्रा की, जहाँ उनका हृदयतल से स्वागत किया गया। वे बुद्ध के अवशेषों के साथ लौटे और उन्हें सांची के स्तूप में स्थापित किया। अन्य बौद्ध देशों के साथ सभ्यतागत संबंध रखने की इस परंपरा का प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उनकी पहली यात्रा दुनिया के शक्तिशाली देशों की नहीं बल्कि पड़ोस के एक मित्र राष्ट्र भूटान की थी जो कई मामलों में भारत पर निर्भर था।

डॉ. मुखर्जी ने कहा था कि कूटनीति के मामले में भारत को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि भारत को अपने विश्व दृष्टिकोण के केंद्र में स्वयं को रखना चाहिए। वर्तमान समय में मोदी सरकार भी अपने विभिन्न कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों और प्रयासों से उनके विचारो को आत्मसात करते हुए 2047 के विकसित भारत की संकल्पना बना रही है।

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)