আঠারো শতকের ভারতের ইতিহাস অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। এই শতাব্দীতে, ভারতের বুক থেকে একটি বৃহৎ বিদেশী রাজ্য অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার জায়গায়, ছোট, দূরবর্তী হোয়াইট আইল্যান্ডের পরিশ্রমী বাসিন্দারা আরও বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা একটি মহান এবং শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়।

এই শতাব্দীর কিছু সময়ের আগে থেকে সুপ্ত থাকা হিন্দুরা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে অভূতপূর্ব পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা, সামরিক দক্ষতা এবং অসীম কষ্ট সহ্য করেছিল, তা অন্যান্য শতাব্দীর হিন্দুদের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই শতাব্দীর হিন্দুরা ভারতের সর্বত্র অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তাদের ক্ষমতা ব্যবহারে দক্ষ ছিল । কোথাও কোথাও, মুসলমানরাও তাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অসীম পরিশ্রম দেখিয়েছিল। সুদূর দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে, হায়দার নায়েক আশ্রয়দাতাকে করতলগত করে নিয়েছিলেন এবং নিজেই মহীশূর প্রদেশের সিংহাসন দখল করেছিলেন।

এই শতাব্দীতে, কিছু ক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথে স্বাধীন হওয়ার প্রচেষ্টা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম-উল-মুলক সহ নিজামরা বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়দের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করতেন এবং তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতেন; এবং যখনই তাদের সময় হত, তারা অন্যান্য শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং তাদের সন্ত্রাস দেখাতে দ্বিধা করতেন না।

এই শতাব্দীর শুরুতে, আফগান প্রদেশ থেকে একটি দল তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য উত্তর ভারতে এসেছিল। তারা অস্ত্রের জোরে একটি উর্বর প্রদেশ দখল করে স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করে। এই প্রদেশটি সাধারণ মানুষের কাছে রোহিলখণ্ড নামে সুপরিচিত ছিল। এই যুগে যে কেউ সামান্যতম উদ্যোগ, অধ্যবসায় এবং সামরিক দক্ষতা দেখিয়েছে তাকে একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সে ভারতের বাসিন্দা হোক বা দূরবর্তী বিদেশী দেশের।

এই যুগে দিল্লির সম্রাটদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। তাদের কেউ কেউ ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন, কেউ কেউ নিষ্ঠুর নাদিরশার হাতে তাদের সমস্ত সম্পদ সমর্পণ করে তাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন; কেউ অন্ধ, সিংহাসনচ্যুত এবং কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

দিল্লির সম্রাটদের নাম তাদের দুঃখের অবসানের জন্য মহৌষধি ছিল, তাদের নামের মধ্যে এমন জাদুকরী শক্তি ছিল যে লোকেরা তাদের সুখে-দুঃখে হৃদয়ের গভীর থেকে সহানুভূতি প্রকাশ করত, তাদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হত এবং নির্ভয়ে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করত না। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি যদি কোনওভাবে এই সমস্ত সম্রাটদের করতলগত করতে পারত তবে তারা নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করত।

এই যুগে, কৃষিজীবী জাটরা ধারালো তরবারি হাতে তুলে নিয়ে একটি বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। দিল্লি এবং আগ্রা প্রদেশগুলি দীর্ঘকাল ধরে তাদের আঙুল দ্বারা শাসিত ছিল এবং দিল্লির সম্রাট বেশিরভাগ সময় তাদের ভয়ে নিমজ্জিত ছিলেন। সূর্যমল ছিলেন তাদের প্রধান বীর এবং দুর্ভেদ্য ভরতপুর ছিল তাদের প্রধান দুর্গ।

এই যুগের শুরুতে, গোদাবরী নদীর তীরে নাদের নামক স্থানে একজন মহাপুরুষকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি ধর্মপ্রাণ শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা ও নিপীড়নের বিরোধীতা করার মনোভাব জাগিয়ে তোলেন এবং তাদের গুরুদের হত্যাকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেওয়ার নির্দেশ দেন। এই মহাপুরুষ শিখদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং তাদের দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এই অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি ইতিহাসে গুরু গোবিন্দ নামে পরিচিত। ১৮ শতকের শেষের দিকে মহাবীর রঞ্জিত সিং তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ১৯ শতকের গোড়ার দিকে তাদের উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়রা ছিল এই যুগের সবচেয়ে বিশিষ্ট হিন্দু শক্তি; বালাজি বাজিরাও, অন্যান্য পেশোয়া, ভোঁসলা, গায়কোয়াড়, সিন্ধিয়া, হোলকার এবং অন্যান্য সামরিক নেতাদের সাথে, মহারাষ্ট্র সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপকণ্ঠে গৈরিক পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। নানাফডণবীশ এবং অন্যান্যদের মতো বিচক্ষণ মন্ত্রীরা, অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে, ইংরেজ, ফরাসি, হায়দার এবং নিজাম আলীর মতো বহিরাগত শত্রুদের দক্ষতার সাথে ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলার বাসিন্দারাও এই মহান পরিবর্তনে তাদের নিজস্ব ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় শিথিল হননি। এই শতাব্দীর কয়েক বছর আগে, বর্ধমানের শোভাসিংহের মতো ব্যক্তিরা, এই আশায় যে তারা প্রয়াত আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তার পুত্রদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খল ঘরোয়া কলহ দেখা দেবে, তার সময়ে তাদের স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন, আগের চেয়ে আরও গুরুতর বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছিলেন। বিপুল সংখ্যক মুসলিম, সাধারণ বাঙালি এবং জমিদার তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং বিশেষ অস্ত্র দিয়ে তাদের বাহিনীকে শক্তিশালী করেছিলেন। শোভাসিংহ তার যুদ্ধ-অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী নিয়ে প্রথমে বর্ধমানকে পরাজিত করেন এবং হুগলি আক্রমণ করেন। পরে তিনি ফৌজদারকে পরাজিত করে হুগলি দুর্গ দখল করেন। হুগলিতে জয়লাভের জন্য গর্বিত শোভা সিং নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জয়ের জন্য পাঠান সেনাপতি রোহিমসার নেতৃত্বে একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং বর্ধমানের বন্দী রাজা কৃষ্ণরামের কন্যার উপর ছুরি দিয়ে নৃশংস বল প্রয়োগ করার সময় তিনি নিজেই মারা যান। এইভাবে, অল্প সময়ের মধ্যেই, পাপী পাপ করে যমলোকে চলে যান। শোভা সিংহের মৃত্যুর পর, তার ভাই হিম্মত সিংহ রোহিমসার সাথে হাত মিলিয়ে রাজমহল থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত অঞ্চল জয় করেন। সেই সময়ে, পশ্চিমবঙ্গে তাদের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য ছিল। যারা তাদের সাথে যোগ দেয়নি এবং মুঘলদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়নি তাদের বিভিন্নভাবে লুণ্ঠন ও অপমানিত হতে শুরু করে। পরিবর্তনপ্রেমী জনতা, কেউ লুণ্ঠনের লোভে আবার কেউ ক্ষমতার লোভে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। এই সময়ে, কলকাতা হাউসের প্রধান ইংরেজ অফিসার ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, “বিদ্রোহীরা বর্তমানে যে জমি দখল করে আছে তার বার্ষিক রাজস্ব ছয় লক্ষ টাকা এবং তাদের নেতৃত্বে বারো হাজার অশ্বারোহী এবং ত্রিশ হাজার পদাতিক বাহিনী রয়েছে।” বিদ্রোহীরা শক্তিশালী হলেও, উপযুক্ত নেতা এবং মনোবলের অভাবের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। *

সম্রাট অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, জৈয়ন-আবদিন নামে একজন হুগলি ফৌজদার বাংলার সুবেদারের অধীনতা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করেন। তৎকালীন বাংলার রাজা মুর্শিদ কুলি খান, দলপতি সিং নামে একজন বাঙালি সৈনিককে প্রচুর সংখ্যক অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী দিয়ে ফৌজদারকে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধের সময়, ডাচ এবং ফরাসিরা জৈয়ান আবদিনকে প্রচুর পরিমাণে গুলি, বারুদ এবং কামান দিয়ে সাহায্য করেছিল।

এই যুদ্ধে আবদিনের প্রধান কর্মকর্তা, কিঙ্কর সেন নামে একজন বাঙালি, বিশেষ উদ্যম এবং বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি চন্দননগর সংলগ্ন স্থানে মুর্শিদ কুলি খানের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত একটি দুর্গ প্রস্তুত করেছিলেন; পরবর্তীকালে এটি “কিঙ্কর সেনের দুর্গ” নামে পরিচিত।

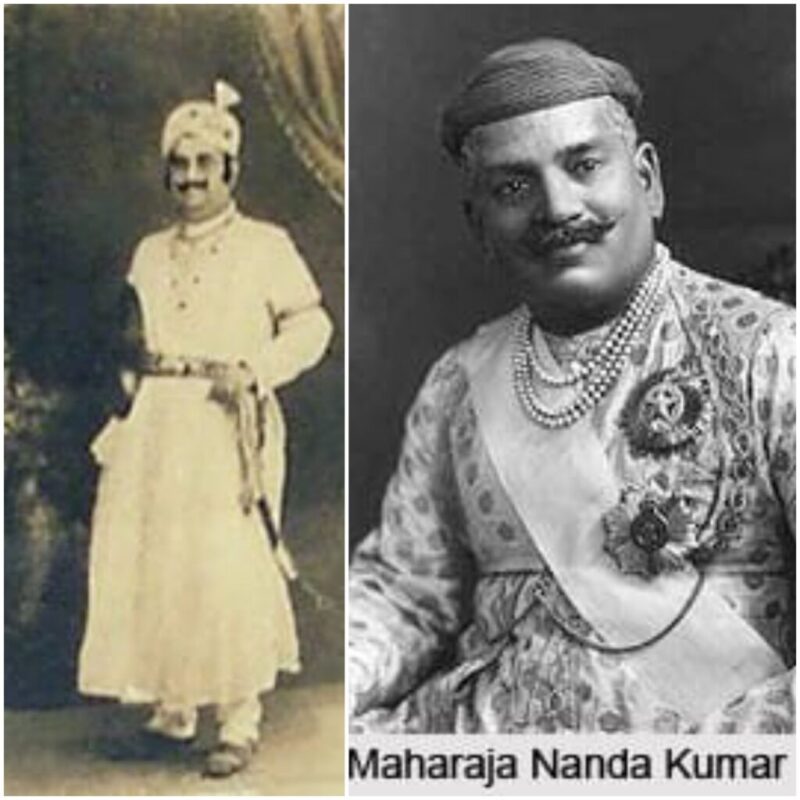

এই যুগে, মামুদপুরের শক্তিশালী এবং গৌরবময় জমিদার, সীতারাম রায়, শ্রমিকদের একটি বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করে বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। ভারতে এই বিপ্লবপূর্ণ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মহারাজা নন্দকুমারের জন্ম হয়েছিল।

বংশপরিচয় :-

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার পরুল গ্রামে, রাঢ়ী শ্রেণী পিতামুন্ডিগ্রামী, কাশ্যপ গোত্রীয়, ব্রাহ্মণ বংশে, রামগোপাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভদ্রপুরের বাসিন্দা মথুরানাথ মজুমদারের কন্যাকে বিয়ে করেন এবং তারপর থেকে তিনি ভদ্রপুরে বসবাস শুরু করেন। নন্দকুমার ছিলেন এই রামগোপালের প্রপৌত্র। ভদ্রপুর ছিল নন্দকুমারের জন্মস্থান। তাঁর পিতার নাম পদ্মনাভ রায়।

বাল্যকাল,যৌবন ও বিবাহ:-

পদ্মনাভের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকুমার সম্ভবত ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নবকৃষ্ণ নামে তাঁর এক ভাই ও বোন ছিল। নন্দকুমারের জন্ম দুটি ভদ্রপুরে, যথা কেবলকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুপ্রিয়া এবং কৃষ্ণপ্রিয়ায়। তিনি যে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা ভেঙে ফেলা হয়েছে, কিন্তু সেই জায়গাটি এখনও দৃশ্যমান। জনশ্রুতি আছে যে নন্দকুমার শৈশব থেকেই ব্যতিক্রমী বুদ্ধিমান, সাহসী, পরিশ্রমী এবং উদ্যমী ছিলেন। শৈশবে, তিনি খেলাধুলার সময় সকলের নেতা ছিলেন; যদি কোনও ছেলে অন্যের দ্বারা প্রহারিত হত, তবে তিনি নন্দকুমারের আশ্রয় নিতেন এবং তার উপর প্রতিশোধ নিতেন। শৈশব থেকেই তাঁর নির্ভীকতা এবং নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা লক্ষণীয় ছিল। যখন তিনি সঠিক সময়ে তাঁর শিক্ষা শুরু করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর গুরু মহাশয়ের কাছ থেকে ঐতিহ্যবাহী বাংলা এবং পাটিগণিত খুব ভালোভাবে শিখেছিলেন। বড় হওয়ার সাথে সাথে তিনি একজন ফার্সি ভাষার শিক্ষকের কাছে ফার্সি ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। ফার্সি ছিল সেই সময়ের রাজকীয় ভাষা, এবং যদি কেউ এটি না জানত, তবে কেউ রাজার কাছ থেকে উচ্চ পদ বা সম্মান অর্জন করতে পারত না। নন্দকুমার তার প্রতিভার কারণে ফার্সি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত মুসলিম শিশুদের তুলনায় অনেক ভালো ফার্সি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তাঁর লেখা ছিল খুবই মার্জিত; যদি কিছু ফার্সি ভাষায় লেখা হতো, তাহলে লোকেরা তা নন্দকুমারের কাছে প্রতিলিপির জন্য নিয়ে যেত, এবং তাঁর হাতের লেখাও ছিল বেশ স্পষ্ট।

গ্রামের একটি চতুস্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করতেন, পাশাপাশি ফারসিতে ডিগ্রি অর্জন করতেন। অতীতে, প্রায় প্রতিটি গ্রামে একটি টোল ছিল। গ্রামটি যদি একটু বড় এবং সমৃদ্ধ হত, তাহলে দুই বা ততোধিক টোল হত। সেই সময়ের প্রবীণরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ছাত্রদের সহায়তা করাকে একটি প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। ভদ্রপুরের অবস্থা তখন খুবই উন্নত ছিল, আশেপাশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ভদ্রপুরে আসতেন। নন্দকুমার টোলে ব্যাকরণ এবং সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পরে কিছু দর্শনও অধ্যয়ন করেছিলেন। পদ্মনাভ তার ছেলেকে সুশিক্ষিত দেখে তাকে তার কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। তার ছেলেকে বইয়ের পড়াশোনায় বেশি সময় ব্যয় করতে না দিয়ে, তিনি তাকে তার কর্মক্ষেত্রে বিষয় পড়াতে শুরু করেন। নন্দকুমার তার বাবার সাথেই থেকে যান এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজস্ব আদায় এবং হিসাবরক্ষণের কাজ শিখতে শুরু করেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই, তিনি জমিদারির কাজে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন এবং তার বাবার অধীনে ফতেসিং, ঘোড়াঘাট এবং সাতসৈক পরগনার নায়েব নিযুক্ত হন।

পদ্মনাভ, তাঁর পুত্র বয়স্থ এবং কাজে দক্ষ হয়েছে দেখে, শুভ লক্ষণযুক্ত এক কন্যার সাথে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই কন্যা পরে রানী ক্ষেমঙ্করী নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। পদ্মনাভ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন এবং এই বিবাহটি খুব জাঁকজমকের সাথে সম্পন্ন করেছিলেন। প্রবীণদের মুখ থেকে শোনা যায় যে ক্ষেমঙ্করী পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্র হলেও তৎকালীন লোকেরা মোটা ভাত বা মোটা কাপড়ের জন্য কষ্ট পেতেন না। আজ, যদি একজন বাঙালি, যিনি একজন ভালো কর্মী, তার চাকরি হারান, তাহলে খাদ্যের অভাবে পুরো পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যাবে। কিন্তু তখন যদি তার কাজ থাক ভালো , তা না হলেও, তার ঘর খাবারে পূর্ণ হত এবং পুরো পৃথিবী তার কাছে আনন্দের স্থান হিসাবে বিবেচিত হত।

আজকাল, কেউ সবকিছু দিলেও বরপক্ষের ইচ্ছা জয় করা যায় না, কিন্তু সেই সময়ে এমনটি ছিল না। পাল্টী ঘর যদি হত, তাহলে বিবাহে কোনও বড় বাধা থাকত না। বিনিময়ের প্রশ্নই উত্থাপিত হত না, দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার কন্যাকে উপযুক্ত স্বামীর কাছে দান করতেন এবং বিবাহ সম্পন্ন করতেন।

রানী ক্ষেমঙ্করী সত্যিই একজন ক্ষেমঙ্করী ছিলেন, তার মতো দুঃখীঅন্ত প্রাণ এবং স্বামীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ মহিলা সেই সময়ে খুব বিরল ছিল, এবং আজও ভদ্রপুর অঞ্চলে, আমরা অনেক বৃদ্ধ মহিলাদের মুখ থেকে মহারাণীর গুণাবলী এবং সৌন্দর্যের কথা শুনতে পাই। ক্ষেমঙ্করী যেমন স্বামীপ্রাণা ছিলেন, তেমনি নন্দকুমারও ছিলেন একপত্নীবান পুরুষ। সেই সময়ে, ধনীদের মধ্যে বহুবিবাহ বা ব্যভিচার অস্বাভাবিক ছিল না। নন্দকুমারের উপরোক্ত দুটি দোষের কোনওটিই ছিল না, যা স্পষ্টভাবে তার উপর তার স্ত্রীর প্রভাব দেখায়। একজন একবিবাহিতা পুরুষ সর্বদা প্রশংসনীয়, বিশেষ করে মহারাজের সময়ে, যখন দেশে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং দেশের রাজা ছিলেন একজন মুসলিম, এগুলির মধ্যে এই ঘটনা শরীরের এক বিশেষ ধরণের অলংকারের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিয়ের পর, নন্দকুমার আবার তার বাবার সাথে অফিসে যান এবং খুব দক্ষতার সাথে সেখানে রাজকীয় দায়িত্ব পালন শুরু করেন। তার দক্ষতা দেখে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে শুরু করেন।

নন্দকুমার প্রথমে বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারসি ভাষায় পারদর্শী হন। তাঁর পিতা মুর্শিদাবাদের নবাবের সরকারে উচ্চপদস্থ পদে নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমার তাঁর পিতার কাছ থেকে রাজস্ব বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর গুণাবলীকে স্বীকৃতি দিয়ে, মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব আলীবর্দী খান নন্দকুমারকে হিজলি ও মহিষাদলের আমিন নিযুক্ত করেন এবং এই দুটি পরগনার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাঁকে দেন। কিছুক্ষণ এই কাজ করার পর, ইয়ার বেগের অনুপস্থিতিতে, তিনি নন্দকুমারকে হুগলিতে ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সেই সময়, উমিচাঁদের প্ররোচনায় নন্দকুমার সিরাজের অজান্তেই তার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করেন এবং সিরাজ নন্দকুমারকে তার পদ থেকে অপসারণ করেন। তারপর, পলাশীর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, নন্দকুমার মীর জাফরের রাজত্বকালে ক্লাইভের দেওয়ান এবং মুন্সির পদ লাভ করেন। পরবর্তীতে ক্লাইভের সুপারিশে নবাব তাকে হিজলি ও অন্যান্য পরগনার ফৌজদার নিযুক্ত করেন। অবশেষে, যখন নন্দকুমারকে মীর জাফরের কাছ থেকে ইংরেজদের প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য তহসিলদার নিযুক্ত করা হয়, তখন রাজস্ব আদায় নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের সাথে তার মতবিরোধ হয়। এই মতবিরোধের ফলে ভবিষ্যতে নন্দকুমারের কী হয়েছিল তা ইতিহাসের পাঠকদের অজানা নয়। মীর জাফর নন্দকুমারের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায় তিনি তার পদ ছেড়ে কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন। পরে, মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করা হলে, এবং তাকে পুনরায় নবাব উপাধি ফিরে পেতে সহায়তা করে নন্দকুমারকে মুর্শিদাবাদে পুনর্বহাল করা হয়। সেই সময়, নন্দ কুমার খালসার দেওয়ান এবং সমগ্র বাংলার সর্বোচ্চ শাসক হন। তাছাড়া, মীর জাফর দিল্লির কাছে অনুরোধ করেন এবং নন্দ কুমারকে “মহারাজ” উপাধি প্রদান করেন।

মীর জাফরের মৃত্যুর পর, নন্দ কুমার কলকাতায় বেকার অবস্থায় সময় কাটান।

নন্দকুমারের চরিত্র:-

নন্দকুমার ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, জনহিতৈষী, দেব-দেবীর ভক্ত, প্রচণ্ড শক্তি ও ধৈর্যের অধিকারী। ভদ্রপুর, আকালিপুর ইত্যাদি স্থানে তিনি অনেক দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজও, তাঁর প্রতিষ্ঠিত কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, যার মধ্যে কিছু এখনও অক্ষত বা অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে, নন্দকুমারের নাতি রাজা মহানন্দ তাঁর ভদ্রপুরের বাড়ি থেকে কুঞ্জঘাটায় তাঁর বাসভবনে নিয়ে এসেছিলেন। নন্দকুমার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দু-একটি পুষ্করিণী আজও মহারাজের মহিমা ঘোষণা করে। তিনি তাঁর জীবনে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছিলেন এবং এর বেশিরভাগই সৎকর্মে ব্যয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর কোষাগারে নগদ ৫২ লক্ষ টাকা এবং কয়েক লক্ষ টাকা অলংকার ছিল। নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস তাঁর পিতার রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁকে “গৌরধিপতি” উপাধি দেওয়া হয়েছিল। নন্দকুমারের তিন কন্যা ছিল সম্মানি, আনন্দময়ী এবং বিধুমানী।

নন্দকুমার প্রথমে শক্তি মন্ত্রের ভক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে, তিনি মুর্শিদাবাদ মালিহাটির বিখ্যাত শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের কাছ থেকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। নন্দকুমার তাঁর প্রাসাদে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকে খাওয়াতেন এবং তাদের পদচিহ্ন সংগ্রহ করতেন। আজও, সেই পদচিহ্ন এবং ব্রাহ্মণদের বসার জন্য তৈরি কাঠের আসন রাজধানী কুঞ্জঘাটায় দেখা যায়। এটি রামপ্রসাদের সাথে নন্দকুমারের সুসম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। রামপ্রসাদের মতো, তিনিও অনেক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

হেস্টিংস গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণের কয়েকদিন পর, পরিচালকরা তাকে মুর্শিদাবাদ থেকে মুহাম্মদ রেজা খানকে গ্রেপ্তার করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন। দুর্ভিক্ষের সময় মুহাম্মদ রেজা খান কর্তৃক জনগণের উপর সংঘটিত অমানবিক অত্যাচারের বিবরণ শোনার সাথে সাথেই তারা অত্যাচারীদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা রেজা খানকে গ্রেপ্তার করার এবং তার মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেন। পরিচালকরা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন যে মহারাজ নন্দকুমারের সাহায্য ছাড়া এই গুরু-তারের কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হবে; তাই, যদিও তারা নন্দকুমারের প্রতি বিরূপ ছিলেন, তবুও তারা হেস্টিংসকে মহারাজের সাহায্য নেওয়ার জন্য বিশেষ আদেশ দিয়ে পাঠান। বাংলা প্রদেশে যা কিছু ঘটছিল এবং যা ঘটেছিল, বড় থেকে ছোট, তা স্পষ্টভাবে মহারাজের চোখের সামনেই ছিল। বিশেষ করে, তাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মুসলিম শক্তিকে ব্রিটিশ শক্তির হাতে বশীভূত করার প্রধান প্ররোচক রেজা খানের কার্যকলাপের উপর বিশেষ নজর রাখতে হয়েছিল। যদি তিনি এমন ব্যক্তির সাহায্য পান, তাহলে রেজা খানের দুর্নীতিগ্রস্ত গোপন কার্যকলাপের সম্ভাবনা অবশ্যই জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হবে, তাই ডিরেক্টররা হেস্টিংসকে মহারাজা নন্দ কুমারের সাহায্য নেওয়ার নির্দেশ দেন, যদিও তিনি ব্রিটিশদের একজন প্রতিপক্ষ ছিলেন। কাজটি বাঁচাতে এবং তাকে বাংলার সর্বোচ্চ পদে নিয়োগের জন্য প্রলোভন দেখানোর জন্য হেস্টিংস নন্দ কুমারের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা দেখাতে শুরু করেন।

২৪শে এপ্রিল রাতে হেস্টিংস ডিরেক্টরদের কাছ থেকে এই আদেশ পান। পরের দিন তিনি মতিঝিলের মিডলটন সাহেবকে রেজা খানের দেওয়ান অমৃত সিং সহ রেজা খানকে ধরে কলকাতায় পাঠানোর নির্দেশ দেন। গভর্নরের আদেশ পেয়ে মিডলটন তার সহকারী অ্যান্ডারসন সাহেবকে আটটি সৈন্যদল দেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নেসাতবাগে তার বাসভবন থেকে রেজা খানকে ধরে আনার জন্য পাঠান। অ্যান্ডারসন রেজা খান, দেওয়ান অমৃত সিং এবং অন্যান্য অনুগত ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে যান এবং মিডলটন তাদের কলকাতায় পাঠান। তারা কলকাতার কাছে পৌঁছালে, কাউন্সিলের সদস্য গ্রাহাম সাহেব চিৎপুরে যান এবং রেজা খানকে অভ্যর্থনা জানান।

মুহাম্মদ রেজা খাঁ কলকাতায় এলে তার বিচার শুরু হয়।

মুহাম্মদ-রেজা খানের অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বিচার সহজেই সম্পন্ন হওয়ার পর, নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের স্নেহ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। হেস্টিংস মনে মনে বুঝতে পারেন যে নন্দকুমার তার উপর বিরক্ত, এবং নন্দকুমার তার কোনও ক্ষতি করতে পারে এই ভয়ে, হেস্টিংস শুরু থেকেই ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে নন্দকুমারের অপরাধের কথা ঘোষণা করতে শুরু করেন। মহারাজ-নন্দকুমার ইংরেজদের চরিত্রটি বেশ ভালোভাবেই বুঝতেন। তিনি জানতেন যে, ভারতে দুষ্ট ইংরেজ প্রবাসীদের অত্যাচারের গল্প যদি বৃহৎ হৃদয়ের ব্রিটিশ জনগণের কানে পৌঁছানো হয়, তাহলে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিকার করা হবে। এই সমস্ত কারণে, মহারাজ-নন্দকুমার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ইংল্যান্ডে একজন এজেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন। মহারাজের স্বার্থ এবং ভারতে প্রবাসীদের খারাপ অভ্যাস রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন এই এজেন্ট কখনও লিডেনহল স্ট্রিটে ইংরেজদের আচরণ বর্ণনা করতেন, কখনও কখনও অন্যান্য শক্তিশালী ব্যক্তিদের কাছেও।

যদিও হেস্টিংসের মহারাজা এবং নন্দকুমারের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ছিল, তবুও মৌখিক সদিচ্ছার অভাব ছিল না।

হেস্টিংস-এর প্রতি নন্দকুমারের অভিযোগ :-

——————————

এমন সময়ে যখন দেশের কেউ কোম্পানির একজন নাবালক কর্মচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস করেনি, শুধুমাত্র মহারাজা নন্দকুমার ভারতের মহাপ্রতাপ অত্যাচারী হেস্টিংসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস, এবং শক্তি দেখাতে পারেন। বাংলাদেশের জমিদার সম্প্রদায়ের উপরও তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য তাদের সহযোগিতারও প্রয়োজন ছিল। দিনাজপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, নদীয়া প্রভৃতি জায়গার জমিদাররা কলকাতায় এসে নন্দকুমারের বাড়িতে জড়ো হয়ে হেস্টিংস ও বারওয়েল সাহেব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নিয়ে ভাবতেন।

হেস্টিংস রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছিলেন এবং এই রাজস্ব সংগ্রহের অজুহাতে তিনি বিভিন্ন উপায়ে জমিদারের ওপর অত্যাচার করতেন। তিনি এবং তার বন্ধু বারওয়েল বিশ্বাস করতেন যে জমির মালিকদের কোন অধিকার নেই এবং জমির প্রকৃত মালিক কোম্পানি, কারণ কোম্পানি দিল্লির রাজার কাছ থেকে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি পেয়েছিল। অতএব, কোম্পানির অধিকার ছিল জমির মালিকদের যখনই ইচ্ছা জমি থেকে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে জমিদারদের জমির উপর সীমিত অধিকার রয়েছে এবং মুঘল সম্রাটরাও সেই অধিকারটি গ্রহণ করেছিলেন – তাই তাদের অপসারণের কোনও অধিকার কোম্পানির নেই। কিন্তু হেস্টিংস স্বার্থের স্বার্থে কোনো কাজকে অসম্ভব বলে মনে করেননি এবং কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য প্রতিবাদ করলেও তিনি তা মেনে নেবেন না। প্রয়াত রানী ভবানী ছিলেন রংপুরের বাইরের পরগণার জমিদার। হেস্টিংস কোনো দোষ ছাড়াই রানীকে তার জমিদারি থেকে সরিয়ে দেন। এবং তার অপকর্মের প্রধান সহযোগী কান্ত নন্দীকে পুরস্কৃত করার জন্য তিনি তার পুত্র লোকনাথ নন্দীকে এই জমিদারি প্রদান করেন।

হেস্টিংস জানতেন যে নন্দকুমার তার বাড়িতে জমিদারদের তার ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন। যখন তিনি এই বিষয়টি বুঝতে পারলেন, তখন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি তার উৎকোচ-গ্রহণ এবং অন-চার গঙ্গাগোবিন্দ সিং, কান্ত নন্দী, নবকৃষ্ণ মুন্সি, মোহন প্রসাদ এবং মুন্সি সদরদ্দী প্রমুখের চিরসঙ্গীদের নিয়ে নন্দকুমারের ধ্বংস আবিষ্কার করার শপথও নিয়েছিলেন। হেস্টিংস জানতেন যে, যদি তিনি নন্দকুমারকে ধ্বংস করতে পারেন, তবেই বাংলাদেশে তার স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বা প্রতিরোধ করার মতো আর কেউ থাকবে না। সমস্ত দেশের মানুষ এতটাই হতবাক হবে যে কেউ মাথা উঁচু করার সাহস পাবে না। অতএব, যদি তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে, অথবা তিনি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনেন, তাহলে তিনি নবকৃষ্ণ, মোহন প্রসাদ প্রমুখ ধূর্ত লোকদের বিশেষভাবে বাধ্য করেছিলেন যাতে প্রমাণের অভাব না থাকে। দেশ ধ্বংস হয়ে গেলেও, এই হতভাগ্যদের কোনও মনোযোগ ছিল না, তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তার সেবা করে, তার সেবা করে ধনী হওয়া। হেস্টিংস যা আশঙ্কা করেছিলেন তা ঘটেছিল। মহারাজা নন্দকুমার ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ হেস্টিংসের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পরিষদের সবচেয়ে উদার, ন্যায়পরায়ণ এবং স্পষ্টভাষী সরকারি কর্মচারী ফিলিপ ফ্রান্সিসের কাছে হস্তান্তর করেন। এই অভিযোগে হেস্টিজের উৎকোচগ্রহণ এবং অন্যান্য অপকর্মের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছিল।

তার সারমর্ম হল:-

“আমি আজ কাউন্সিলের সামনে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের ঘুষ এবং অন্যান্য অসদাচরণের কথা প্রকাশ করছি। এই অভিযোগটি পড়ার পর, কাউন্সিলের সদস্যরাও আমাকে বেঈমান বলে মনে করবেন, কারণ আমি সমস্ত বিষয় জানতাম এবং এর সাথে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু যদি আমি এটি গোপন রাখি, তাহলে আমি আরও বড় অন্যায় করব এবং আমার চরিত্র আরও কলঙ্কিত হবে। হেস্টিংস হলেন বাংলার গভর্নর, ভারতের গভর্নর, তাই আমাকে দায়ে পড়ে এবং তার অন্যায় ও নিপীড়নে তাকে সহায়তা করতে হচ্ছে।”

“যখন তিনি গভর্নর হিসেবে বাংলাদেশে আসেন, ওয়ারেন হেস্টিংস আমাকে বলেন যে তিনি জানতে পেরেছেন যে মুহাম্মদ রেজা খান এবং সিতাব রায় কোম্পানির রাজস্বের একটি বড় অংশ আত্মসাৎ করছেন। তিনি তাদের অপসারণ এবং আমাকে নায়েব-সুবাদার হিসেবে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই তার অনুরোধে আমি রেজা খানের দেওয়া হিসাব পরীক্ষা করেছিলাম।

“যখন মুহাম্মদ রেজা খানের দেওয়া হিসাব এবং তার সময়ের অন্যান্য কাগজপত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে তিনি কমপক্ষে তিন কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন, তখন তিনি আর কোন উপায় না দেখে আমাকে দুই লাখ এবং হেস্টিংসকে এগারো লাখ টাকা ঘুষ হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। আমি যখন হেস্টিংসের কাছে এই প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করি, তখন তিনি তীব্র অসম্মতি প্রকাশ করেন। রেজা খান দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং ঘুষের এই প্রস্তাবের কথা শুনেও, হেস্টিংস তার প্রতি অত্যন্ত সদয় হন। রেজা খানকে মুক্তি দেওয়া হয়। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে হেস্টিংস রেজা খানের কাছ থেকে খুব বড় ঘুষ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।”

স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে মুহাম্মদ রেজা খান, অস্বাভাবিকভাবে বেশি লাভের আশায়, এক তীব্র দুর্ভিক্ষের সময় প্রচুর পরিমাণে ধান কিনে মজুদ করেছিলেন।”

“হেস্টিংস, কোনও দোষ বা অপরাধ না পেয়েও, রানী ভবানীকে বাহেরবন্দের জমিদারি থেকে সরিয়ে দিয়ে তার নিজের প্রিয়পাত্র কান্ত নন্দীর ছেলে লোকনাথ নন্দীকে জমিদারিটি দিয়েছিলেন।

“দিল্লির রাজা আমাকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান পালকি উপহার দিয়েছিলেন। পালকিটি পাটনা পৌঁছালে, সিতাব রায় এটি আটকে রাখেন। আমি হেস্টিংসকে এর প্রতিকার করতে বলেছিলাম। হেস্টিংস পাটনা থেকে পালকিটি এনে তার কাছে রেখেছিলেন, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত আমাকে তা দেননি।

“হেস্টিংস আমার পুত্র মহারাজ গুরুদাসকে নায়েব-সুবাদার এবং মণি বেগমকে নবাবের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করার সময় মোটা অঙ্কের ঘুষ গ্রহণ করেছেন।

“প্রথমত, আমার ভৃত্য চৈতন্য নাথ এবং হেস্টিংসের ভৃত্য জগন্নাথ, বালকৃষ্ণ এবং বেনিয়ান কান্ত নন্দী ইত্যাদির মাধ্যমে আমি তাকে তিন থলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম।” প্রথম ব্যাগে ছিল ১৪৭১টি মোহর, দ্বিতীয় ব্যাগে ছিল ১৪৭১টি মোহর এবং তৃতীয় ব্যাগে ছিল ৯৮০টি মোহর এবং ৫৭০টি আধুলি। দ্বিতীয়বার, হেস্টিংসকে ১৪৭০টি মোহর দেওয়া হয়।

“হেস্টিংস মুর্শিদাবাদে যান এবং নবাব মুবারকদৌলার অভিভাবক এবং নবাবের পরিবারের একমাত্র কর্ত্রী হিসেবে মণি বেগমকে নিযুক্ত করেন, এক লক্ষ টাকা ঘুষ গ্রহণ করে নবাবের গর্ভবতী স্ত্রী বাকু বেগমকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। হেস্টিংস কলকাতায় ফিরে আসার পর, মণি বেগম আমাকে মহারাজা গুরুদাসের মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠান যাতে রাজ্যপালকে দেওয়া বাকি দেড় লক্ষ টাকা কার কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত তা জানতে চান। আমি নিজেই হেস্টিংসকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে টাকাটি কাশিম বাজারে কান্ত নন্দীর ভাই নূর সিংকে দিতে হবে। তারপর রাজা গুরুদাস আমাকে লিখেন যে দেড় লক্ষ টাকা কাশিম বাজারে নূর সিংকে দেওয়া হয়েছে।”

“হেস্টিংসের ভয় আছে যে আমি তার এই সমস্ত জঘন্য আচরণ কাউন্সিল এবং জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেব, এবং সেই কারণেই সে আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। সে আমার চিরশত্রু মোহন প্রসাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে এবং তাকে তার পুতুল বানিয়েছে। গভর্নর জেনারেলের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, সে মোহন প্রসাদের মতো একজন খুব ছোট, তুচ্ছ ব্যক্তিকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং তার সাথে পরামর্শ করছে। মোহন প্রসাদকে তার বাড়িতে অত্যন্ত সম্মান করা হয় – যেন মোহন প্রসাদ তার সমকক্ষ।”

আবেদনপত্রে মণি বেগমের নিয়োগ সম্পর্কে কিছু বলা অমূলক হবে না। মীর জাফরের মৃত্যুর পর, হেস্টিংস তার নাবালক পুত্রকে নবাব করেছিলেন। পরিচালকরা লিখেছিলেন যে একজন যোগ্য এবং গুণী ব্যক্তিকে নবাবের অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করা উচিত। হেস্টিংস অনেক চিন্তাভাবনার পর একজন যোগ্য এবং গুণী ব্যক্তি খুঁজে পেয়ে জানতে পারেন যে এই ব্যক্তি হলেন নবাবের সৎমা মণি বেগম। নবাবের গর্ভবতী স্ত্রী তার অভিভাবক হতে পারেন না। আমি পরিচয় করিয়ে দেব মণি বেগম কেমন যোগ্য এবং গুণী ব্যক্তি ছিলেন। বিশু বেগ নামে এক ব্যক্তি প্রথমে তাকে দাসী হিসেবে কিনে নাচতে ও গান গাইতে শেখান। বিশু বেগের একদল বাইজি ছিল, আর মণি বেগম ছিলেন এই দলের একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। সেই সময় তার নাম ছিল মণি। মণের ব্যবসা ছিল বাইজিগিরি। একদিন, এই মণি লম্পট মীর জাফরের নজরে পড়ে। তার নৃত্য, গান এবং সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মীর জাফর এক শুভ দিনে এবং এক শুভ সময়ে মণিকে নিজের অন্দরে নিয়ে যান। এরপর মণি পর্দানসীন হয়ে গ্বেগম সাহেবা হন এবং মীর জাফরের গৃহলক্ষ্মী হিসেবে রাজত্ব শুরু করেন। যদি হেস্টিংস এই মণি-বেগমকে নবাবের অভিভাবক হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্ত্রী না মনে করতেন, তাহলে তিনি আর কাকে বিবেচনা করতেন? – টাকা দিয়ে সবকিছু সম্ভব।

হেস্টিংস ছিলেন কাউন্সিলের সভাপতি। যখন কাউন্সিলে এই অভিযোগটি পড়ে শোনানো হয়, তখন হেস্টিংস ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তিনি যা কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন, তার কোনও যুক্তি ছিল না, কোনও বুদ্ধির চিহ্ন ছিল না, কেবল গভর্নর হিসেবে তার বলপ্রয়োগ এবং জবরদস্তি ছিল। অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে তিনি স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং জেনারেল ক্লেভারিংকে বললেন, “আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনারা নন্দ কুমারের সাথে ষড়যন্ত্র করেছেন এবং আমার বিরুদ্ধে এই জঘন্য অভিযোগ এনেছেন।”

ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন, “ষড়যন্ত্রের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এই আবেদনে থাকা অভিযোগের সত্যতা বা মিথ্যাতা তদন্ত করা উচিত।”

হেস্টিংস:- নন্দকুমার একজন অত্যন্ত দুষ্ট ব্যক্তি, একজন ভয়ানক ধূর্ত এবং প্রতারক, তার অভিযোগের কোনও তদন্ত হতে পারে না, তা সত্য হোক বা মিথ্যা।

জেনারেল ক্লেভারিং:-মহারাজা নন্দকুমার সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে এই দেশের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি বাংলাদেশের দেওয়ান-সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি আপনার থেকে পদমর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্ট নন। তিনি আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা অবশ্যই তদন্ত করা উচিত।

হেস্টিংস:-যদি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তদন্ত করা হয়, তাহলে আমি এই মুহূর্তেই কাউন্সিল ভেঙে দেব। মনে রাখবেন, আমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক-গভর্নর জেনারেল আমি কখনও অপরাধীর ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত হব না।

কর্নেল মনসন:- যদি তুমি নির্দোষ প্রমাণিত হও, তাহলে তোমার পদমর্যাদার আর কোনও ক্ষতি হবে না, তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না।

যুক্তিতে না পেরে এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে হেস্টিংস বললেন, “আমি গভর্নর জেনারেল, আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ তদন্ত করার অধিকার তোমার নেই।”

ফ্রান্সিস:-এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অসদাচরণ এবং অপকর্মের প্রতিকার করা। সেই কারণে, কোম্পানির কোনও কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যাই হোক না কেন, তা তদন্ত করা উচিত।

হেস্টিংস। আচ্ছা, আমি এখনই এই কাউন্সিল হাউস ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দেখা যাক তুমি কি করতে পারো।”

হেস্টিংস রাগান্বিত পদক্ষেপে পরিষদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তার প্রিয় সঙ্গী বারওয়েল হেস্টিংসকে অনুসরণ করে ‘মহাজনো যেন গত: স পন্থা:’ নীতি অবলম্বন করেন। মহারাজা ফ্রান্সিস সহ আরও তিনজন সভ্য ব্যক্তির অভিযোগ তদন্তের জন্য নন্দকুমারকে পরিষদে ডেকে পাঠান এবং তার বক্তব্য গ্রহণ করেন।

নন্দকুমার হেস্টিংসের সমস্ত দুষ্ট কর্মকাণ্ড খুব স্পষ্টভাবে এবং নির্ভীকভাবে বর্ণনা করেন। এই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য, তিনি অনেক সাক্ষীর নাম উল্লেখ করেন, এমনকি হেস্টিংসের নিজের বন্ধু কান্ত নন্দীকেও সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করেন।

নন্দকুমারের নাম উল্লেখিত সকল সাক্ষীর বক্তব্য গ্রহণের জন্য তাদের ডাকা প্রয়োজন ছিল। অতএব, কান্ত পোদ্দারকেও তার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। কান্ত নন্দী ছিলেন হেস্টিংসের হাতের পুতুল , এবং হেস্টিংস ছিলেন তার আদর্শ, তাই হেস্টিংসের কথা অনুসারে, তিনি পরিষদে উপস্থিত হননি। শুধু তাই নয়, তিনি বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে হেস্টিংস, যদি তিনি পরিষদে উপস্থিত না থাকেন, তাহলে পরিষদ বসতে পারবে না, এবং তাই তিনি যেতে বাধ্য নন। এই সম্পূর্ণ অবৈধ কাউন্সিল এবং সাক্ষ্য প্রদান করবেনা।

সাধারণ বেনিয়া কান্ত নন্দীর এই উদ্ধত উত্তরে নাগরিকরা খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তারা এটাও খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে হেস্টিংস তার পিছনে থেকে এবং তাকে যন্ত্রের মতো চালাচ্ছেন । জেনারেল ক্লেভারিং আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলেন না এবং বললেন, “যদি কান্ত পোদ্দার না আসেন, আমি তাকে চাবুক মারব।”

এই কথা শুনে হেস্টিংস আরও বললেন, “যদি কেউ কান্ত পোদ্দারকে চাবুক মারে, তাহলে সে যেন মনে রাখে যে আমি নিজেই কান্তের পক্ষে তাকে চাবুক মারব।”

এই কথা শুনে ক্লেভারিং ক্রোধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়েন। ফ্রান্সিস এবং মনসন দেখলেন যে হেস্টিংস এবং ক্লেভারিংয়ের মধ্যে একটি বিরাট ঝগড়া শুরু হতে চলেছে, যার ফলাফল খুবই দুঃখজনক হতে পারে; তাই তারা অনেক চেষ্টা এবং কষ্ট করে ক্লেভারিংকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। কাউন্সিল শীঘ্রই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

মহারাজা নন্দকুমারের অভিযোগ সত্য ছিল তা হেস্টিংসের নিজের আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল।

হেস্টিংস কান্ত নন্দীকে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণ, তাকে আদেশ অমান্য করতে প্ররোচিত করেছিলেন। কাউন্সিল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, অভিযোগের তদন্ত রোধ করার জন্য, পাছে তার ঘুষ এবং বিদ্বেষ কাউন্সিলে প্রকাশ্যে প্রমাণিত হয়। যাই হোক, কাউন্সিলের বাকি তিন সদস্য, একজন বারওয়েল বাদে, অভিযোগটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অপমানিত হেস্টিংসের ক্ষোভ চারগুণ বেড়ে যায়।

নন্দকুমারের ফাঁসী:-

কাউন্সিলরদের চাপে একেই হেস্টিংস নাস্তানাবুদ তার উপর এই চার সদস্যের টিমের কাছে নন্দকুমার নিয়মিত হেস্টিংসের কুকর্মের তথ্য প্রমাণ পাঠাতেন। ফলত তাঁরা একভাবে হেস্টিংসকে বিপদে ফেলতেই তাঁর ঘুষ খাওয়ার ঘটনার প্রতি কোর্ট অফ ডিরেক্টরর্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেস্টিংস তখন রাগে ফুঁসছেন। সুযোগ পেলেই তাঁকে কচুকাটা করবেন। এমতাবস্থায় সুযোগ আচমকা এসেও পড়ল।

বোলকিদাস নামক এক জহুরির সঙ্গে নন্দকুমারের কিছু ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল। তাঁকে একবার তিনি কিছু রত্ন দেন বিক্রির উদ্দেশ্যে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাশিমবাজার লুঠের সময় সেগুলি খোয়া যায়। ক্ষতিপূরণ হিসেবে নন্দকুমারকে ৪ হাজার ২১ টাকা দিতে সম্মত হন বোলকিদাস। সেই মর্মে দু’জনের চুক্তিপত্রও তৈরি হয়।

কিন্তু এর অল্পদিনের মাথায় বোলকিদাসের মৃত্যু হয়। যদিও, তার জন্য টাকা মার যায়নি নন্দকুমারের। বোলকিদাসের নিকটাত্মীয় পদ্মমোহন দাস দায়িত্ব নিয়ে নন্দকুমারের সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দেন। কিন্তু গোল বাঁধল অন্য জায়গায়। গঙ্গাবিষ্ণু নামে বোলকিদাসের এক আত্মীয় দাবি করেন, নন্দকুমার জালিয়াতি করে তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। সেই হিসেবে রাজাসাহেবের নামে তিনি হাইকোর্টে মামলাও করেন। হেস্টিংস দেখলেন সুযোগ এসে গিয়েছে। গঙ্গাবিষ্ণুর পালে সমান তালে হাওয়া লাগাতে থাকেন তিনি।

৬ মে, ১৭৭৫। রাত ১০টা বাজে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ করেই মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সেই রাতেই নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু তিনি জানতে পারেননি যে তিনি কী অপরাধে দোষী, আর কেউ কিছুই বুঝতে পারেনি। সেই রাতেই এই খবরটি সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। সবাই অবাক হয়ে গেল, সবার মুখে আর চোখে ভয় আর বিস্ময়ের ছাপ। সবাই ভাবতে লাগল – মহারাজ নন্দকুমারের মতো একজন ব্যক্তি কী করতে পারেন যে তাকে রাতে গ্রেপ্তার করা হল?

এর পরে আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে – নন্দকুমারকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়নি। সেই রাতেই তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। তারপরও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এতে দেশের মানুষ আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

পরে জানা গেল যে মহারাজ নন্দকুমারের এক ঘোর শত্রু এবং হেস্টিংসের এক মহান ভক্ত, মোহন প্রসাদ, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে নথি জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এবং সেই অপরাধেই বিচারকরা কোনও বিলম্ব না করে নন্দকুমারকে কারাদণ্ড দিয়েছিলেন।

১৭৭৫ সালে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। নিজের সমস্ত প্রমাণ নিজেই পেশ করেন তিনি। যে সকল কাউন্সিলরদের হেস্টিংসের বিরুদ্ধে তথ্য সরবরাহ তিনি করেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁর দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াননি। এলিজা ইম্পের বিচারে ফাঁসির আদেশ হয় নন্দকুমারের। “জালিয়াতির জন্য ফাঁসি? এ কিভাবে সম্ভব ?” এ প্রশ্ন উঠতেই পারে, কিন্তু ইংরেজ দণ্ডবিধিতে এমনটাই ছিল নির্দেশ। যদিও সে আইন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু এতকিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেই বা কে? আগে এই স্পর্ধাকে ফাঁসি দাও, তারপর অন্য কথা।

নিজের মৃত্যুস্থান নিজেই নির্বাচন করেছিলেন নন্দকুমার। শেষযাত্রায় গঙ্গা থাকবে তাঁর চোখের সামনে, এমনটাই ছিল তাঁর ইচ্ছে। সেই মতো বর্তমানের বিদ্যাসাগর সেতুর সামনে তৈরি করা হয় একরা কুয়ো। ১৭৭৫ সালের ৫ অগাস্ট, গোটা কলকাতা ভেঙে পড়েছিল মহারাজের ফাঁসি দেখতে। হিকি সাহেবের গেজেটে পাওয়া যায়, অনেকে নাকি আবার সেদিন ক্ষুন্ন মনে শহর ছেড়ে চলেও গেছিলেন। ধীরস্থির মুখে সেদিন ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন নন্দকুমার। শান্ত হাতে গলায় টেনে নিয়েছিলেন মৃত্যুর রজ্জু। আশেপাশের বাঁধভাঙা জনতা চোখে ত্রাস নিয়ে দেখলেন ব্রিটিশদের জঘন্য চক্রান্তের ফলে শহিদ হলেন মহারাজা নন্দকুমার।

তথ্য সহায়তা:-

১) মুর্শিদাবাদ কথা, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়

২) মহারাজা নন্দকুমার, দুর্গামোহন বন্দোপাধ্যায়, বি.এ।

৩) মহারাজা নন্দকুমার-চরিত, সত্যচরন শাস্ত্রী।

৪) Empire in Asia, W.M.Torrens.

৫) Hastings Narrative of the Insurrection at Benares.Roorkee Print, page 8.

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)