বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকৃত সূচনা ঊনবিংশ শতকে। কেননা তার পূর্বে বাংলা গদ্য ভাষা শৈল্পিক রূপ পায়নি। সমাজ কাঠামোয় তখনো পুরনো নীতি নিয়ম ছিল বলবৎ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্য রেঁনেসাস স্পর্শযুক্ত ইংরেজি নভেলের সঙ্গে পরিচিত ঘটে শিক্ষিত বাঙালীর। ইংরেজির অনুসরণে বাংলা উপন্যাস উদ্ভব ঘটলেও পরিবেশ পরিস্থিতি কিন্তু এক ছিল না। বিদেশী শাসন ও ওপনিবেশিক ব্যবস্থায় এদেশীয় সমাজ তখন সম্পূর্ণভাবে জমিদারতন্ত্রে বাঁধা। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণি আধুনিক ভাবাদর্শ ও সাহিত্য পর্বে মুগ্ধ চিত্ত হলেও সেইসময় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ ছিল অবরুদ্ধ।

আমাদের আলোচনা করতে হবে ইংরেজি উপন্যাসের সাথে পরিচিত হওয়ার ফলে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব কীভাবে হয়েছিল এবং সেই সময় সমাজের অবস্থা কী ছিল।

আঠারো শতকের শেষের দিক থেকে, ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাঙালিদের মনে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বাঙালির বিচ্ছিন্ন এবং অনিয়মিত, স্ব-নিয়ন্ত্রিত আবেগকে একটি সুসংগঠিত, কেন্দ্রীয়ভাবে একীভূত রূপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার আগেও, প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বাঙালি সমাজে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন চলছিল। রামমোহন রায়ই প্রথম ব্রিটিশদের সাথে বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে বৌদ্ধিক এবং মানসিক ভিত্তি পর্যন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যা একটি বিপ্লবী পরিবর্তনের সূচনা করে। তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন যে বাঙালিরা কেবল বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্রিটিশদের বাহন ছিল না – তারা তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীও ছিল। তিনিই প্রথম আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আলোচনায় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ প্রয়োগ করেন, বাংলা সাহিত্য প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্রে নিয়ে যান। একদিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের অপ্রয়োজনীয় আক্রমণ এবং অন্যদিকে গোঁড়া রক্ষণশীলদের অন্ধ ও বোকা ধর্মান্ধতা থেকে হিন্দু ধর্ম ও রীতিনীতি রক্ষা করার জন্য তিনি যে মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, সেই স্বাধীন চিন্তাভাবনা, দৃঢ় যুক্তিবাদ এবং বাস্তবতার তীক্ষ্ণ বোধ বাংলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ চিরতরে নির্ধারণ করে।

মতবিরোধের এই কোলাহলপূর্ণ, উত্তেজিত পরিবেশে, উপন্যাসের জন্ম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনুসৃত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতি যখন আক্রমণের বিষয় হয়ে ওঠে, তখন আলোচনার প্রবাহ আবেগগত অনুভূতির দ্রুত প্রবাহের সাথে মিলিত হয়, যুক্তি ও যুক্তির ধীর প্রক্রিয়াকে পিছনে ফেলে – তথ্য-অনুসন্ধান সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়। এই মানসিক উত্তেজনার প্রকাশ হিসেবে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গের মার্জিত উজ্জ্বলতা এবং পরিশীলিত তীক্ষ্ণতা যুক্তি ও যুক্তির ফাঁকে সূর্যালোকিত বৃষ্টির ফোঁটার মতো জ্বলজ্বল করে। এই ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ধীরে ধীরে নিরপেক্ষভাবে সমগ্র সামাজিক জীবনে প্রসারিত হয়, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার সংকীর্ণ সীমানাকে পিছনে ফেলে। মন হঠাৎ করেই সামাজিক জীবনের রোগ, বাড়াবাড়ি এবং অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে – এটি এই নবজাগরিত ঈশ্বরের জন্য একটি ত্যাগের সন্ধান করে। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার ব্যঙ্গাত্মক পর্যবেক্ষণ এবং এর হাস্যরসাত্মক, বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র, উপন্যাস লেখার তাৎক্ষণিক পূর্বসূরী।

উপন্যাসের সূচনা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর এবার এর শ্রেণীবিভাগ নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। বিষয়বস্তু ,সাহিত্যিক মূল্য ও শিল্পচেতনা অনুযায়ী বাংলা উপন্যাসকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন:

১) ঐতিহাসিক উপন্যাস, ২) সামাজিক উপন্যাস, ৩) মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, ৪) আঞ্চলিক উপন্যাস, ৫) হাস্যরসাত্মক উপন্যাস,৬) রহস্য উপন্যাস, ৭) গোয়েন্দা উপন্যাস,৮) কাব্যধর্মী উপন্যাস, ৯) রোম্যান্সধর্মী উপন্যাস, ১০) রূপক উপন্যাস

এছাড়াও সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল লেখকদের হাত ধরে সমৃদ্ধ হচ্ছে সাহিত্যের এ শাখা।

উপরিউক্ত উপন্যাসের শ্রেণীগুলির মাঝে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় রমশে চন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ নিয়ে আলোচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

উপন্যাসের স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে সমালোচকবৃন্দও একমত নন। উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের ব্যর্থ চেষ্টা না করে কোনো সমালোচক উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছেন। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়াও সম্ভব নয়। কেউ কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাসের ‘ঐতিহাসিক’ বিশেষণটি অনর্থক বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, উপন্যাসের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন রচনাটিকে উপন্যাস হয়ে উঠতে হবে। ঐতিহাসিক উপন্যাস কথাটি মেনে নিলে পৌরাণিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক উপন্যাস কথাগুলিও মেনে নিতে হয়। বস্তুত কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানাও হযেছে।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস কথাটি বহুকাল ধবে প্রচলিত। ইতিহাস-সম্পৃক্ত উপন্যাস যে প্রচলিত উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র একথা অনেকেই স্বীকাব করেন। এখন বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা যাক।

ইতিহাসের স্বরূপ নির্ণয়েও বাগ্ বিতণ্ডার অন্ত নেই। যুগে যুগে ইতিহাসের সংজ্ঞার বদল হচ্ছে। এটা স্বাভাবিক। আধুনিক কাল পর্যন্ত ইতিহাসের স্বরূপ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে’ তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক। মানুষ অতীতের কাহিনীকে পুনঃসৃষ্টি করছে। এই সৃষ্টির বিরাম নেই। কোনো এক সময়ে পুরাণ-কাহিনীই ছিল ইতিহাস। জনজীবনের আচার-নিয়ম, বিধিবিধান মানুষের কৌতূহলের বিষয়। তাকে জানবার আগ্রহে মানুষ অতীতচারণা করেছে। এই আগ্রহ কেবল এলোমেলো তথ্যসংগ্রহে অথবা ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত কাহিনী সংকলনে সীমাবদ্ধ রইল না। অতীতকাহিনী সুবিন্যস্ত ছিল, ধারা-বাহিকতা রক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া হল। অতীতকাহিনী উদ্ধারে কল্পনা যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতে লাগল। এ যেন এক ধরণের সৌন্দর্যচর্চা। এর বিপদ যে গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইতিহাসবিদের নিরাসক্ত দৃষ্টির পরিচয় রচনায় রইল না। তখন পণ্ডিতবর্গ ইতিহাসকে স্বমহিমায় স্থাপনে অগ্রসর হলেন। মানবিক ঘটনা এবং মানবিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণই হল যথার্থ ইতিহাস। ইতিহাস রচনায় বস্তুলীন মনোভাবের প্রাধান্যও দেখা দিল। বস্তুর বিশ্লেষণ এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তাকে প্রকাশ করাই ঐতিহাসিকের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। অতীতের ঘটনার নিছক সংকলন আর ইতিহাসবিদকে তৃপ্তি দিতে পারল না। বস্তুবিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকাহিনীর আত্মার পরিচয় দিতে ঐতিহাসিক অধিকতর আগ্রহী হলেন। এখানেও বিপদের সম্ভাবনা। ইতিহাস ও পুবাণের ভেদরেখাটি অনেক সময়েই লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল।

বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য আবিষ্কারের প্রধান লক্ষ্য হল তখন পরিবর্তনের সূত্রটিকে আবিষ্কার করা। এই পরিবর্তন নিয়মশাসিত এবং কার্যকারণস্থত্রে গ্রথিত। ইতিহাস যাত্রী মানবের বিবরণ। একজন সমালোচক বলেছেন, ‘The object of the study of history is the development of human societies in space and time.’

কিন্তু প্রাচীনকালে ইতিহাস ও সাহিত্য যমজ ভাই ছিল। ইতিহাসকে সাহিত্যেব একটি বিশেষ শাখা বলেই গণ্য করা হত। কংলণ তো তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ রাজতরঙ্গিণী লিখেছিলেন কাব্যরীতির বিধিবিধান মেনে। তথ্যের অভাব দেখা দিলেই কল্পনা সে অভাব অনায়াসে দূর করে দিয়েছে। তথাপি ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত এইভাবেই। অতীত তার পারিপার্শ্বিক নিয়ে মানুষের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে কল্পনাশ্রিত এসব রচনাতেই।

অতীতকে জানবার প্রত্যক্ষ উপায় নেই। অতীত হচ্ছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য। প্রত্নলেখ, পুথির সাহায্যে অতীতকে জানা যাচ্ছে। আবার চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সংবাদপত্র এবং জনজীবনের পারিবারিক কাহিনীও অতীত সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা দেয়। কিন্তু যেহেতু এগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকতা আরোপিত হবার সম্ভাবনা সেহেতু ঐতিহাসিকের কাছে প্রাগুক্ত তথ্যই অধিকতর মূল্যবান। এই জিজ্ঞাসা থেকে খননকার্য, আবিষ্কার ইত্যাদি চলল। প্রত্নতত্ত্বশালায় এর উদাহরণ মিলবে। এর ফলে তথ্য এত বেশি আবিষ্কৃত হচ্ছে যে কারও কারও ধারণা আর তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। কেননা অতীতকে সমগ্রভাবে উদ্ধারের কোনো আশাই নেই।

প্রথমনাথ বিশী বলেছেন, ‘ইতিহাসেব সত্য ও ইতিহাসেব সম্ভাবনা ঐতিহাসিক উপন্যাসেব উপাদান। ইতিহাসেব সত্য অবিচল, তাকে বিকৃত কবা চলে না। ইতিহাসেব সম্ভাবনায় কিছু স্বাধীনতা আছে লেখকের। সত্যের অপব্যবহার কবি নি, সম্ভাবনার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহাব করতে চেষ্টা করেছি।’ এই সম্ভাবনা অনন্ত। কেননা ইতিহাসও ব্যক্তিমানসেব সৃষ্টি। সফল সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাঁদেব বচনায় পাওয়া যাবে না। এখন ঔপন্যাসিকের কাছে এই সম্ভাব্য বস্তু অতীতেব বঙ্গমঞ্চ থেকে সন্ধান করতে হবে। ‘কেবী সাহেবের মুনশী’তে বেশমী, পার্বতী, টুসকি, ফুল্কি চরিত্রগুলি এই সম্ভাবনার দিকটিকে বাস্তব করে তুলেছে। এখানে জীবনীর সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য। জীবনী এক জাতীয় ইতিহাসই। অবশ্য লিটন স্ট্রাচি, আন্দ্রে মোবয়ব জীবনী রচনার ইতিহাস আলোচনা কবলে দেখা যায় সেখানেও ব্যক্তিপুরুষটিকে বিকশিত করবার জন্য তাবা জীবনীব কতকগুলি চূড়ান্ত শিখরকেই স্পর্শ করবার চেষ্টা করেছেন। একজন তো বলেছেন ভাল জীবনী not made but grows, উপন্যাসও তাই। কিন্তু জীবনী বচনায় কল্পনার স্থান নেই। উপন্যাসে আছে।

ইতিবৃত্ত রচনায় পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দ ইতিহাসবিদের সম্বন্ধে নূতন কবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। ইতিহাস বচনার আদর্শ পরিবর্তিত হচ্ছে বারবার। ইতিহান পক্ষপাতশূন্য হতে পাবে না। কাবণ ঐতিহাসিক সামাজিক নীতিনিয়ম শাসিত, রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অথবা কোনো বিশেষ ভাবনার দ্বারা চালিত। যুগের আন্দোলন, যুগের আকাঙ্ক্ষা ঐতিহাসিককে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিতে বাধ্য করে। Charles A. Beard বলেছেন, “….facts, multitudinous and beyond calculation…do not select themselves or force themselves automatically into a fixed scheme or arrangement in the mind of the historian. They are selected and ordered by him as he thinks.” পাবিপার্শ্বিক ঐতিহাসিককে প্রভাবিত করবেই। উপন্যাসেও লেখকের ধর্ম-বিশ্বাস, নৈতিক চেতনা, স্বদেশমনোভাব বিষয় নির্বাচনে এবং কাহিনী রচনায় বিশেষ ক্রিয়াশীল থাকে। ঐতিহাসিকই যদি বস্তুবিচারে নিরপেক্ষ থাকতে না পাবেন তবে ঔপন্যাসিকের পক্ষে তা আরও সম্ভব নয়। যেমন পৌরাণিক কাহিনীর নবমূল্যায়ন (শ্রীশচন্দ্র সেন, ত্রয়ী কাব্য) হয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকও তথ্যের নবমূল্যায়ন করতে পারেন। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস সাহিত্য। রসের খেয়া পারাপার করানোই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। সেজন্য বস্তুভার নয়, তথ্যলোলুপ সংগ্রহ নয়- অতীত লেখকের হৃদয়স্পৃষ্ট হয়ে নবজন্ম লাভ করে ঐতিহাসিক উপন্যাসে। অতীতের কাহিনীর মধ্যে বর্তমান কালের সাক্ষাৎ ঘটে। ‘ Turn the past into a parable of the present.’

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘(১৮৫৭) -এর মাধ্যমে। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত এই দুইজনের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ সাধিত হয়। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র সমসাময়িক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেবের পরেই রমেশচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত বঙ্কিমের ও ভূদেবের দৃষ্টান্তই ইংরেজি সাহিত্যপুষ্ট রমেশ চন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের দিকে আকর্ষণ করে।

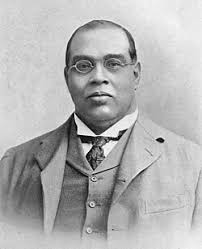

ঐতিহাসিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্র দত্ত :-

——————————

তার পরিবারের প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। তার বাবা ছিলেন ঈশান চন্দ্র দত্ত এবং মা ছিলেন ঠাকামানী। তার বাবা ঈশান চন্দ্র তৎকালীন বাংলার ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। অল্পবয়সে পিতার মৃত্যুর কারণে পিতৃব্য শশীচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে জীবন গড়ে ওঠে। রমেশচন্দ্র ১৮৬৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। পরে তিনি বিলেতে গিয়ে আই.সি.এস. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হন এবং ব্যারিষ্টারি পরীক্ষাতেও সার্থকতা অর্জন করেন। কর্মজীবনে রমেশ চন্দ্র বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট রূপে এবং আরো উচ্চতর রাজপদে অভিযুক্ত থেকে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক রূপে এবং বরোদার দেওয়ান পদে কর্মরত ছিলেন।

রমেশচন্দ্র ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। একদিকে তিনি ভারতীয় জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক বিষয়ে যেমন বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে, ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে তিনি যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। এতে মনীষী রমেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও সামাজিক জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে তার আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে সংস্কৃত কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের ইংরেজি পদ্যানুবাদ। বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলি রমেশচন্দ্র প্রধানত ইংরেজি ভাষাতেই প্রণয়ন করেন। মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টির নির্দেশনা লাভ করেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট।

বাংলা ভাষায় মৌলিক সাহিত্য রচনা করে তিনি তার সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মোট ছ-খানি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি।

তার রচিত উপন্যাসের তালিকা:

১) ইতিহাসমূলক রোমান্সধর্মী উপন্যাস:

ক) বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪)

খ) মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭)

২) ঐতিহাসিক উপন্যাস:

ক) মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮)

খ) রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯)

৩) সামাজিক উপন্যাস:

ক) সংসার (১৮৮৬)

খ) সমাজ (১৮৯৪)

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রথম ২ প্রকার অর্থাৎ রমেশ বাবুর লেখনীতে ইতিহাস নিয়ে মূলত এই আলোচনা।

বঙ্গবিজেতা:-

—————–

‘বঙ্গবিজেতা’ রমেশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক বাংলা রচনা। ইতিপূর্বে তিনি তাঁব বিলাতভ্রমণ (বাংলা অনুবাদ) ছাপিয়েছিলেন। প্রথম রচনা হিসাবে বঙ্গবিজেতা হয়তো অসার্থক নয়, কিন্তু বঙ্গবিজেতায ত্রুটিবিচ্যুতি প্রায সর্বত্র। ইতিহাসেব তথ্য সমাবেশের প্রাচুর্য উপন্যাসটির আষ্টেপৃষ্ঠে। পাঠক সে জটিল অবণ্যে বিভ্রান্ত হয়। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্যের জন্য কাহিনী বর্ণনা নিস্তরঙ্গ। অনেক সময় বর্ণনার একঘেয়েমি গল্পের গতিকে মন্থর করে দিয়েছে। প্রায়ই কাহিনীব গতি রুদ্ধ কবে রমেশচন্দ্র প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তবে চলে গেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে শিথিলবদ্ধ অনেক বস্তু উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। চন্দ্রশেখরের আশ্রমের বিস্তারিত বর্ণনা, উপেন্দ্র-কমল। বাহিনী উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রায়ই মহাপুরুষ-জাতীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। সেই চরিত্রগুলি ঘটনাব নিরপেক্ষ সাক্ষী মাত্র। (আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কার্য এ ক্ষেত্রে বিচার্য নয) কিন্তু বঙ্কিমেব কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই মহাপুরুষদেব প্রভাব অন্তঃশীল। ভাবে উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে দেন। কোনো কোনো চরিত্রের উপর মহাপুরুষের প্রভাব এমনই আত্যন্তিকভাবে দেখা দেয় যে তাঁদেব একটা পরোক্ষ প্রয়োজন সেখানে লক্ষ্যগোচর হগ। কিন্তু রমেশচন্দ্রের সৃষ্ট চন্দ্রশেখর এই জাতীয চরিত্র নয়। তার সার্থকতা উপন্যাসে বিশেষ নেই। সুবেন্দ্রনাথ বিমলা অমলা কমলা সবলাব উপব চন্দ্রশেখবের কোনো প্রভাবই দেখতে পাই ন।। চন্দ্রশেখরের মধ্যে মানবিকতাব স্পর্শ নেই, তিনি একটা অশরীবী ছাযা -গ্রন্থকারের হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাসেব নিদর্শন মাত্র। চন্দ্রশেখর আসাল প্রচারের বাহন। কাহিনী-বর্ণনার মধ্যে সহজ সমাধান খোঁজবার প্রচেষ্টায় রমেশচন্দ্র পরিণতিতে একটা প্রায় অবিশ্বাস্য উপকাহিনী যোজনা করেছেন। পূর্বে উপেন্দ্র-কমলা কাহিনীব ব্যর্থতাব কথা বলেছি। উপেন্দ্রেব প্রেমেব যে জলন্ত বর্ণনা পাই তা পূর্বপরিচয়ের অভাবে একেবারে বেমানান হযে পড়েছে। পবিশেষে উপেন্দ্র-কমলার মিলন অসঙ্গতিব মাত্রাকে একেবারে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মহাশ্বেতা নিষ্ক্রিয় (Passive) চরিত্র। রোমান্সে ঘটনার প্রাচুর্য থাকেই। কিন্তু তা বাস্তবকে অস্বীকার করে না। ঘটনা আশ্রিত হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ দেখানো সম্ভব। যেমন দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। এই উপন্যাসে রমেশচন্দ্র এ কাজে ব্যর্থ।

বঙ্গবীজেতা’-তে রমেশচন্দ্র তাঁর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কোনও বিশেষ ইঙ্গিত দেননি। কেবল ভবিষ্যতের আলোকে আমরা দুটি দিক থেকে তাঁর অগ্রগতির ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখতে পাই। প্রথমত, প্রথম থেকেই, যুদ্ধের বর্ণনায়, তাঁর পরিপূর্ণতার কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়; যুদ্ধের এই একটি বর্ণনায়, তাঁর প্রথম রচনার সমস্ত অপরিপক্কতা এবং অস্পষ্টতার মধ্যে, কিছু বাস্তববাদ এবং একটি বাস্তব আবেগ দেখা যায়। তাঁর রক্তে কোথাও, একটি যুদ্ধের উন্মাদনা, একটি যুদ্ধ সঙ্গীত সুপ্ত ছিল; তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে, এই যুদ্ধ সঙ্গীত উচ্চস্বরে পরিণত হয়েছে এবং একটি গীতিময় উন্মাদনায় নিজেকে প্রকাশ করেছে।

এবং দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর প্রাণবন্ততা এবং দক্ষতার কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। যেন তিনি হৃদয় দিয়ে প্রকৃতির শান্ত এবং গাম্ভীর্য অনুভব করেছেন, এবং এই গভীর অনুভূতি, এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি, প্রকৃতির বর্ণনায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। অবশ্যই, বঙ্কিমের প্রকৃতির কাব্যিক বর্ণনা বা রবীন্দ্রনাথের গভীর এবং অন্তরঙ্গ স্পর্শ তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না; তবে প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যের জন্য তাঁর একটি সরল অনুভূতি, একটি প্রাণবন্ত রসবোধ রয়েছে। তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে এই গুণাবলী আরও বিকশিত হয়েছে।

মাধবী কঙ্কণ:-

——————

‘বঙ্গবিজেতা’র তিন বছর পরে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘মাধবী কঙ্কণ’।

মাধবী কাঁকন’ একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের কাজ। দুজনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

‘মাধবী কঙ্কন’ মূলত একটি পারিবারিক উপন্যাস; ইতিহাস এর একটি গৌণ অংশ। উপন্যাসের নায়ক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং রাজনৈতিক জালে জড়িয়ে পড়েন এবং ভারতীয় ইতিহাসের মঞ্চে তখন যে রোমাঞ্চকর নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল তাতে খুব ছোট অংশ নিতে বাধ্য হন। ইতিহাস অগত্যা গল্পের একটি অপরিহার্য অংশ নয়; তবে এটি নায়কের ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশেষ করে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর এমন বাস্তবসম্মত, তথ্যবহুল এবং প্রাণবন্ত চিত্র দেওয়া হয়েছে যে আমরা আমাদের হৃদয়ে একটি গুরুতর রাজনৈতিক বিপ্লবের তরঙ্গ অনুভব করি। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির একটি প্রধান আকর্ষণ হল যে তারা আমাদের এই নিস্তেজ, যান্ত্রিক, বাণিজ্যিক জীবন থেকে অতীতের একটি বীরত্বপূর্ণ, গৌরবময় যুগে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা একটি মুক্ত, বৃহত্তর জীবনের স্বাদ পাই, যেখানে জীবন দুটি মহান বিপরীত আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যেখানে মানুষের সমস্ত প্রাণশক্তি কেবল বেঁচে থাকার তীব্র প্রচেষ্টায় ব্যয় করা হয়নি। রমেশ চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতেও আমাদের এই বিপজ্জনক, গৌরবময়, বীরত্বপূর্ণ অতীত যুগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই দিক থেকে রমেশ চন্দ্রকে স্কটের পাশে স্থান দেওয়ার যোগ্য। ‘মাধবী কাঁকন’-এ এই অতীত যুগের যে খণ্ডিত চিত্র দেওয়া হয়েছে, তা আমাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস তৈরি করতেও সক্ষম, এবং সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও, আমরা তাদের সাধারণ সত্য মেনে নিতে দ্বিধা করি না। প্রাসাদে প্রদত্ত সুজার দরবারের চিত্র স্পষ্টভাবে সেই সময়ের মুঘল সম্রাটদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং তোষামোদ, মুঘল আমলাতন্ত্রের কুটিল জালে সত্য কীভাবে হারিয়ে গিয়েছিল, রামের বিষয়গুলি কীভাবে শ্যামের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, আজকের জমিদার কীভাবে রাস্তায় ভিক্ষুক হয়ে ওঠে, এই সমস্ত বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। নর্মদা যুদ্ধে পরাজয়ের পর মারওয়ারে ফিরে আসার সময় যশবন্ত সিং-এর মেওয়ারি ও মাওয়ারি সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি কৃত্রিম দ্বন্দ্বের সামান্য ইঙ্গিত এবং সামান্য ইঙ্গিত ইতিহাসের মহান ঘটনার পটভূমিতে মানুষের সংকীর্ণ সামাজিক জীবনের বাস্তবসম্মত চিত্র হিসেবে বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

তারপর বারাণসীর ছবি, এবং নরেন্দ্রের বন্দীদশার পর দিল্লির ছবি, যা জনবহুল, সমৃদ্ধ এবং সুখে পরিপূর্ণ, এবং মুঘল প্রাসাদের অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা, বঙ্কিমের ‘রাজসিংহ’-এর উচ্ছ্বসিত বর্ণনার তুলনায় কবিত্বে নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু এতে সত্যের সুর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখকের আরেকটি বিশেষ কৌশল হল মুঘল প্রাসাদের এই জাদুকরী সৌন্দর্য নরেন্দ্রের বিস্মিত, বিভ্রান্ত মনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহের বাষ্পে আবির্ভূত হয় এবং আরও অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তার অর্ধ-বিকৃত মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে ঐশ্বর্যের চিত্রগুলি দ্রুতগতিতে একটি উজ্জ্বল ছায়ার খেলা হিসাবে চলে গেছে। জেলেটির ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী নরেন্দ্রের স্বপ্নময়, উদাসীন মনে একটি ম্লান প্রতিধ্বনির মতো প্রতিধ্বনিত হয় এবং এর রহস্যময় সৌন্দর্য আরও গভীর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, জেলেটির প্রেমকে, তার বিপদজনক থেকে তার দুঃখজনক পরিণতি পর্যন্ত, যেভাবে একটি সূক্ষ্ম পর্দার আড়ালে স্থিরভাবে রাখা হয়েছে, আলো এবং অন্ধকারের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়েছে, তা অত্যন্ত উচ্চ শৈল্পিক কৌশলের পরিচায়ক। এই অস্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণতা এই প্রেমের রোমান্টিক সৌন্দর্যকে আরও তীব্র করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রমেশ চন্দ্র ইতিহাসের দিক থেকে ‘মাধবী কঙ্কণ’-এ যথেষ্ট অগ্রগতি করেছেন, তবে তাঁর অগ্রগতি কেবল ঐতিহাসিক বিষয়গুলিতে সীমাবদ্ধ নয়। নরেন্দ্র এবং হেমলতের মধ্যে অভ্যন্তরীণ, অবদমিত প্রেমের যে করুণ চিত্র দেওয়া হয়েছে তা উপন্যাস-সাহিত্যে বিরল। এই প্রেমের তীব্র জ্বলন্ত আবেগ নরেন্দ্রকে বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাকে একটি গ্রহের মতো দেশ থেকে দেশে উড়ে যেতে বাধ্য করেছে যা তার কক্ষপথ হারিয়ে ফেলেছে। এটি হেমলতের নীরব, আত্মসংযমী হৃদয়কে বিষম তীরের মতো বিদ্ধ করেছে, তার যৌবনের রসালো সৌন্দর্য এবং তার মুখের তরল হাসি শুকিয়ে দিয়েছে। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে সাধারণত যে সমস্ত প্রেমের গল্প পাওয়া যায় সেগুলি হয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্জিত অথবা আমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অস্বাভাবিক; অথবা তাদের অতিরিক্ত সামাজিক বন্ধনের কারণে তারা প্রাণহীন এবং রুচিহীন, অথবা সমাজের বাস্তব অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে একটি শূন্য, অস্বাভাবিক আদর্শের দিকে উড়ে যায়। রমেশ চন্দ্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার প্রেমের গল্পকে এই উভয় বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করেছেন। একদিকে, এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সামাজিকভাবে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে, এবং অন্যদিকে, এটি তীব্র আবেগময় এবং উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে, ছেলে এবং মেয়েদের শৈশব খেলার মাধ্যমে, নরেন্দ্রের প্রচণ্ড রাগী, উদ্যমী স্বভাব স্পষ্টভাবে তার ভবিষ্যত প্রেম জীবনের ব্যর্থ, দুঃখজনক পরিণতির পূর্বাভাস দেয়। এই প্রেমের গল্পে সর্বত্র একটি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণাত্মক শক্তি ফুটে উঠেছে। লেখক কয়েকটি শব্দে কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে নরেন্দ্র এবং শ্রীশ উভয়ের সাথে হেমের আচরণের সূক্ষ্ম পার্থক্য তুলে ধরেছেন। নরেন্দ্রের উচ্ছ্বসিত, অদম্য-দুঃখিত-ক্রোধপূর্ণ প্রেম হেমের লজ্জা এবং ছদ্ম-উদাসীনের সমস্ত বাইরের আবরণ ছিদ্র করে তার অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে তার হৃদয়ের গোপন স্তরে সঞ্চারিত করেছে, তার মোহময় স্পর্শে এটি তার হৃদয়ের গভীর প্রেমকে জাগ্রত এবং উন্মুক্ত করেছে; শ্রীষের শান্ত, অটল প্রেম তার হৃদয়ে কেবল গভীর ভক্তি এবং শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগ্রত করেছে। বাহ্যিকভাবে, হেমের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং আনুগত্য নির্দ্বিধায় শ্রীষেকে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তার মেয়েলি হৃদয়ের সমস্ত নীরব, প্রস্ফুটিত প্রেম নরেন্দ্রের জন্য গোপনে সঞ্চিত হয়েছে। এই কারণেই তার পরিবারের সবাই, এমনকি তার বাবাও, তার প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেছেন, তার শ্রদ্ধাকে ভালোবাসার চিহ্ন বলে ভুল করেছেন। কেবল একজন শৈবালিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সহানুভূতি তাকে এই গোপন রহস্যের ইঙ্গিত দিয়েছে।

কাহিনীর সমাপ্তিতে রমেশচন্দ্র সুজার বর্ণনা উপন্যাসের মূল অঙ্গ হতে পাবে নি। ট্রাজেডি বর্ণনা করেছেন। তবে এ আরাকানীদের দ্বারা সুজা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন, এবং তাঁব অপব দুই পার্শ্বচবকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁব প্রিয়তমা মহিষী প্যাবীবাণু সৌন্দর্য এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার জন্য বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আরাকানী রাজা তাঁকে বিবাহেব প্রস্তাব করলে তিনি আত্মহত্যা করেন। সুজা সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট বলেছেন-

‘He might have filled with credit the throne of a well-regulated and established kingdom but he had not energy or ability to contend with such a revival as Aureungzeb, nor prudence to remain content with a province, while he thought himself entitled to the empire. No prince was ever more belooked than Shuja; misfortune, and even death itself, could not deprive him of his friends, and though his fate was not known in Hindoosthan for some years after his death, yet it filled every eye with tears.’

মহম্মদেব সুজার বিরুদ্ধে অভিযান এবং তাঁর কন্যার প্রতি আসক্তি পবে সুজাব পক্ষ ত্যাগ-স্টুয়ার্ট এই ঘটনাগুলিই লিপিবদ্ধ করেছেন। মীরজুমলার কৌশল অবশেষে সুজাব মৃত্যু ডেকে আনল। সুজার ট্রাজেডি ববীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ কবেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত নাটক শাজাহানের কথা এই প্রসঙ্গে স্বতই মনে আসে।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে রমেশচন্দ্রের শক্তি বঙ্কিমের তুলনায় অনেক কম, এবং কল্পনার জাদু তার সত্যবাদী স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু তার এই সরল সত্যবাদিতা তার নরেন্দ্র-হেমলত প্রেমের ছবিকে আমাদের পরিণত বিচারবুদ্ধির কাছে বঙ্কিমের প্রতাপ-শিবালিনী ছবির চেয়ে বেশি মনোরম এবং সুন্দর করে তুলেছে। যেমন মাঝে মাঝে একটি সরল, অটল হাতের সরল, বিক্ষিপ্ত রেখা শিল্পের দিক থেকে সমস্ত সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং রঙের বন্যার চেয়ে বেশি প্রশংসনীয়, তেমনি রমেশচন্দ্রের প্রকৃত প্রেমের সরল, নির্ভেজাল ছবি বঙ্কিমের সমস্ত উত্তেজনা এবং উন্মাদনার চেয়েও আমাদের হৃদয়কে আরও গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে বীজ থেকে গাছ এবং গাছ থেকে ফল উৎপন্ন করার জাদু অবশ্যই আরও আশ্চর্যজনক; তবে সামগ্রিকভাবে গাছের ফল আরও সরস এবং মিষ্টি। এই ক্ষেত্রে, অকৃত্রিম এবং গভীর আবেগের দিক থেকে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাত:-

——————————

১২৮৩ বঙ্গাব্দে মাধবীকঙ্কণ রচনার পর বৎসরই ‘মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত’ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্রের কিছু কিছু ইংরেজি বচনাও বাব হল। প্রথম দুই উপন্যাসেই রমেশচন্দ্রেব প্রতিষ্ঠা ঘটে। পূর্বে বলেছি প্রথম দুটি উপন্যাসে ইতিহাস বিশেষ মূল্য পায় নি। অথচ ইতিহাসের প্রতি লেখকের অনুবরাগ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। ‘বঙ্গবিজেতা’য় এবং ‘মাধবীকঙ্কণে’ প্রণয়-কাহিনীগুলিও যথাযোগ্য মর্যাদায় চিত্রিত হয় নি। আবও একটি কথা মনে হয় যে রমেশচন্দ্র বঙ্গদেশের ইতিহাস নিযে উপন্যাস রচনা করবার উৎসাহ বোধ করলেও উপাদানের অভাবে তাঁর আশা সফল হয় নি। বাংলার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন নি। ১৮৭৭ সালে ছদ্মনামে বাংলা-দেশের প্রাচীন কবিসাহিত্যিকের জীবনী প্রকাশ করলেও প্রাচীন বাংলার সামাজিক রীতি-নীতি, বিধিবিধান সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য লেখক পাননি। তা না হলে বঙ্গবিজেতায় তিনি তদানীন্তন বাংলাদেশের রাষ্ট্র-নৈতিক কাঠামোকে ফিউডাল আখ্যায় অভিহিত কবলেও ফিউডালিজমের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারেন নি। ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়ে’ প্রান্তীয় রাজকাহিনী স্থান পেলেও প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রতাপাদিত্যকে প্রকৃত বীরের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন এই কারণে রাজপুত বীবত্বগাথা অতি সহজে বমেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করল। ‘মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে’ নবজাগ্রত মহাবাষ্ট্রবীবের কাহিনী সংকলিত। শিবজীর অভ্যুত্থানের মধ্যে অনেক বাঙালিই হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের সূচনা দেখতে পেয়েছিলেন। শিবজী রাজপুত জাতির কাছে দেশপ্রেমের বাণীটি পেলেন। রাজপুত জাতি তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল, স্মৃতিরোমস্থনে তাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। প্রতাপের বীরত্বকাহিনী রাজপুত জাতির চিত্তচাঞ্চল্য ঘটালেও আওরঙ্গজেবের কৌশলের কাছে তা নিতান্তই ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। সুতবাং শিবজীই রাজপুতপবিত্যক্ত বিজয়গৌরবেব উত্তবাধিকারী। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও শিবজীর কাহিনীকে অবলম্বন করেছিলেন। তবে ভূদেবের কাহিনীতে বোশিনাবা উপাখ্যানের প্রাধান্যের জন্যে ইতিহাসের অন্যতর প্রয়োজনীয়তার দিকটি খানিকটা অবহেলিত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ে রাজা যশোবন্ত সিংহের কাছে অকস্মাৎ আবির্ভূত হযে শিবজী দেশপ্রেমের যে পরিচয় দিযেছিলেন, জ্বলন্ত ভাষায় রাজা যশোবন্তকে উত্তেজিত করবার যে প্রচেষ্টা শিবজীব মধ্যে দেখতে পাই বমেশচন্দ্রের গ্রন্থের পূর্বাভাসরূপে তাকে গণ্য করা যায়। ভূদেবের স্বপ্ন রমেশচন্দ্রেব মননকল্পনায় আবদ্ধ হল। এই উপন্যাসে অপর আর-একটি কাহিনীর সার্থকতাও এইখানে। তিলকসিংহের এবং পৌত্র গজপতি সিংহের পুত্র রঘুনাথের যে করুণ মধুর রূপটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তাতেও রাজপুত গরিমাকে স্বর্ণাক্ষরে লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। আসলে বাজপুত ও মারাঠা-জাতিকে লেখক একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। মোগল শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িযে প্রাচীন হিন্দু গৌরবকে পুনরুদ্ধার কাজে যে সমস্ত রাজা আপনাদেব শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন তাঁবা সকলেই লেখকের প্রশংসাভাজন হযেছেন। রমেশচন্দ্র নিজেও রাজপুত-মাবাঠা মিলনসূত্রটিব উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। রমেশচন্দ্রের বাসনা ছিল মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান নিয়ে আর-একটি উপন্যাস রচনা করবার। এই বিষয়েও রমেশচন্দ্রের সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যাযেব সাদৃশ্য দেখি। ভূদেব স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কল্পনাময় ছবি এঁকেছেন। রমেশচন্দ্রের বাসনা অন্যরূপ। তার প্রকৃত রূপ কী হত আমরা জানি না। রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ লেখবার প্রত্যক্ষ কারণ কী তা তিনি নিজেই বলেছেন-

‘I remember the solitary evenings when I encamped in the midst of the rice-

fields of Dakhin Shahbazpur a sea-washed island in the mouth of the Ganges when I read Grant Duff’s inspiring work on the history of the Mahrattas, and spent my nights in dreaming over story of Sivaje.

Duffএর History of the Mahrattas গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। এটিব প্রকাশকাল ১৮২৬ সাল। সমগ্র মারাঠা জাতির উত্থান ও পতন গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। প্রথম খণ্ডে শিবাজীর ইতিহাস। রমেশচন্দ্র এই ইতিহাস গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে শিবাজীর পূর্বজীবন বর্ণনা করেছেন।

শিবাজীর মোগলদেব সঙ্গে যুদ্ধ, জয়সিংহের সঙ্গে সহায়তা, এবং যশোবন্ত সিংহের আনুকূল্য সবই বর্ণনা করেছেন। জয়সিংহেব পুত্র রামসিংহের কাহিনীও Daff থেকে গৃহীত।

গ্রন্থে অনেকগুলি চরিত্র অনৈতিহাসিক। ঐতিহাসিক চরিত্রেব মধ্যে শিবজীব চরিত্র মুখ্যতম। ডফ শিবজী সম্বন্ধে বলেছেন,

‘To form an estimate of his character, let us consider him assembling and conducting a band of half naked mawulees through the wild tracts where he first established himself, un mindful of obstruction from the elements, turning the most inclement seasons to advantages, and inspiring the minds of such followers with undaunted enthusiasm. Let us also observe the singular plans of policy he commenced, and which we must admit to have been altogether novel, and most fit for acquiring power at such a period. **For a popular leader his frugality was a remarkable feature in his character Shivajee was patient and deliberate in his plans; ardent, resolute, and persevering in their execution

এব পব ডফ শিবজী চবিত্রেব কযেকটি কলঙ্কেব দিকেব প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, কুসংস্কাব, নিষ্ঠুবতা, বিশ্বাসঘাতকতা শিবজী চরিত্রের অন্যতম দিক। অপব পক্ষে যেখানে কেবল ক্ষমতাব দ্বাবাই জয়লাভনিশ্চিত সেখানেও শিবজী কপটতাব আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন নি। ডফেব উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

‘Let us contrast his craft, pliancy, and humility with his boldness, firmness, and ambition, his power of inspiring enthusiasm while he showed the coolest attention to his own interest, the dash of a partizan adventurer, with the order and economy of statesman, and lastly, the wisdom of his plans which raised the despaired Hindoos to sovereignty, and brought about their own accomplishment when the hand that had formed them was low in the dust.’

ইতিহাসের ঘটনা সূত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশেরও যথাযথ বর্ণনা করেছেন লেখক। যেমন- “অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল, সেই দিক হইতে শিবাজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থপ্রহরী ও সৈন্য সকল সেই দিকে ধাবমান হইল, এদিকে প্রাচীরোপরি যে আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল। তখন শিবাজী বলিলেন, মহারাষ্ট্রীয়গণ। শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবাজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও।”

রাজপুত জীবন সন্ধ্যা:

——————————

রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘রাজপুত জীবন সন্ধ্যা’ গ্রন্থটি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। জাহাঙ্গীরের সময় রাজপুতদের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। আর এই ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীর প্রেমকাহিনি সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুন মাসের প্রথম দিনে মেওয়ার প্রদেশের সূর্যমহলের পর্বত দূর্গের দ্বারোদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে বর্শা হাতে শত শত অশ্বরোহী বেরিয়ে এলেন। ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে পাথর থেকে যেন আগুন বেরিয়ে এল। লেখক লিখেছেন, “রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জয় সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্বত গহ্বরে অপরিচিত লোক দ্বারা বেষ্টিত দেখিলেন। গহ্বরে একটি মাত্র দ্বীপ জ্বলিতেছে, সেই দীপালোকে দুর্জয় সিংহ আপনার চর্তুদিকে কেবল অসভ্য ভীল জাতীয় মানুষ দেখিলেন, তারা কি ভাষার কথা কহিতেছে, দুর্জয় সিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখনও গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরক্ষণেই বাহিরে যাইতেছে, তাহা কখনও জানিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুত ভাষার কথা কহিলেন, পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ সে কথা বুঝিতে পারিল না।” অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে তিনি ইতিহাসের মূলকাহিনির সঙ্গে তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীর প্রেম কাহিনির যোগ সাধন করেছেন।

অতীত ভারত প্রেম, অতীত ভারতের ইতিহাসকে তিনি শিবের মতন তৃতীয় নেত্র দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ‘মর্ডান রিভিউ’-এর জানুয়ারি সংখ্যায় ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, “Unassuming, simple, generous to a fault his expression might be modern but his greatness within was ancient greatness. Romesh chandra Dutta was a man of his own people the object of all he ever did his own fame, but he uplifting of India.”

‘মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত’ (১৮৭৮) ও ‘রাজপুত জীবন সন্ধ্যা’ (১৮৭৯) উপন্যাস হিসাবে সার্থক তা বলা যায় না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘রমেশচন্দ্রের উপন্যাস দুইখানিতে ঐতিহাসিক সংঘাতের অবসরে যে দুই একটি কোমলতর বৃত্তির চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট ও মলিন। তাঁহার নায়কেরা কেহ কেহ যুদ্ধ কোলাহলের অবসরে প্রেমের তান ধরিয়াছেন বটে, বর্ম খুলিয়া রাখিয়া প্রেমিকার পুষ্পমাল্য পরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রেম মোটেই জীবন্ত ও রসপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। ‘জীবন-প্রভাত’-এ রঘুনাথ ও সরযুবালার প্রেম নিতান্তই নির্জীব ও বিশেষত্বহীন, সংকটকালের যে একটা দুর্নিবার বেগ, একটা হ্রস্ব, সংক্ষিপ্ত, বাহুল্যবর্জিত ভাব ‘রাজসিংহ’-এর প্রেম চিত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার কিছুই এখানে দেখিতে পাই না। লক্ষ্মীবাঈয়ের শান্ত, গভীর একনিষ্ঠ প্রেম অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু তাহা বিশ্লেষণের সুস্পষ্ট হয় নাই। ‘জীবন-সন্ধ্যা’য় তেজসিংহ পুষ্পকুমারীর প্রেমেও কতকটা অভিমান এবং অলীক সন্দেহ জাত জটিলতা থাকলেও, জীবনস্পন্দনের চিহ্ন বিশেষ স্ফুট নহে। তবে এখানে বিপদের কালো মেঘ প্রণয়াবেশের ওপর যে একটা নিবিড় ছায়া ফেলিয়াছে, তাহার ক্ষীণ আভাস মাঝে মধ্যে ভাসিয়া উঠে, বিশেষত ভীল বালিকার গোপন ঈর্ষা ও বালিকা সুলভ দুষ্টমি ইহার মধ্যে কতকটা বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিয়াছে।” ইতিহাসের যুদ্ধ-সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাত, হিংসা-নিষ্ঠুরতাই প্রাধান্য পেয়েছে উপন্যাস দুটিতে। ঐতিহাসিক রস সঞ্চারেরও যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন লেখক। উপন্যাসের

চরিত্রগুলিও প্রাণবন্ত এবং সজীব হয়েছে-বিশেষ করে সম্রাট ঔরংজেব।

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা বঙ্গ সাহিত্যে দুটি চমৎকার ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্গ সাহিত্যে তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থ সহায়তা :-

১)বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

২)আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, অধ্যাপক তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা প্রকাশনী।

৩)বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিজিত কুমার দত্ত, মিত্র ঘোষ প্রকাশনী।

৪)আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ক্ষেত্রগুপ্ত।

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)