ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ সমস্ত দেহ, মন ও মস্তিষ্কে ছড়িয়ে ছিল এক বাঙালীর, তথ্যের কবর খুড়ে উদ্ধার করেছিলেন তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক বহু নিদর্শন। মহাকালের মাঝে কালের হৃদপিন্ডের যে শব্দ চাপা পড়েগিয়েছিল, যে অজানা তথ্য চাপা ছিল সহস্রাধিক বছর, তা উদ্ধার করেছিলেন এক

বাঙালি প্রত্নতাত্ত্বিক,রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যিই তাঁর,বুকের গভীরেই ছিল প্রত্নতত্ত্ব। ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ খুঁজতে গিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক অভিমানের স্তূপ খনন করতে হয়েছে। সরাতে হয়েছে অন্যায়-অপবাদের নুড়িপাথর। পরাধীন ভারতে ইতিহাসের পাতায় বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারক হিসেবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম খোদাই করা হয়েছে অত্যন্ত আবছা অক্ষরে।

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে মিতায়ু জীবনের অধিকারী হয়েও বিপুল সৃষ্টির বিষয় বৈচিত্র্যে এবং বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী রচনার উজ্জ্বলতায় তিনি এক অনন্য তারকা। তাঁর ১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে মহেঞ্জোদাড়ো-উৎখননের ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস গৌরবের সঙ্গে আরও প্রাচীনত্বের পথে এগিয়ে গিয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর- একসূত্রে বাঁধা পড়েছে বিশ্বের অন্যান্য সমকালীন সভ্যতার সঙ্গে। এতে স্বাভাবিকভাবেই রাতারাতি বিশ্বখ্যাতির অধিকারী হন ছত্রিশ বছরের এই পুরাতাত্ত্বিক রাখালদাস। পরবর্তীকালে রাখালদাস পুত্র অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, “ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সব তরুণ বাঙ্গালী সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে নিজেদের উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, … রাখালদাস তাঁহাদের অন্যতম।” ১

জন্ম-:

——–

১২/৪/১৮৮৫ – বিশিষ্ট সমাজসেবী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র ও বহরমপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ ও কোচবিহারের মহারাজার দেওয়ান-এর কন্যা কালীমতী দেবীর পুত্র রাখালদাস বর্তমান রাধিকামোহন সেন রোডে ভূমিষ্ঠ হন।(২) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, “পরপর সাতটি সন্তানের জন্মের পরে মৃত্যু হলে বিপর্যস্ত উকিল মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেমারির রাখালেশ্বর মন্দিরে পূজা দিয়ে অষ্টম পুত্রের মুখ দেখলেন। সে সন্তান জীবিত রইল বলে, পিতা তার নাম রাখলেন রাখালদাস। (৩)

পারিবারিক শিক্ষা সংস্কৃতির সমৃদ্ধ পরিবেশেই রাখাল দাসের প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়। বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উমেশচন্দ্র সেনের পুত্র হারানের মধ্যস্থতাতেই পড়শী নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের সাথে রাখাল দাসের বন্ধুত্ব হয়। (৪)

পরবর্তীকালে নরেশচন্দ্র লিখেছেন, “একটি বিশেষ দর্শনীয় বালক আমাদের চেয়ে বছর কয়েক বছরের ছোট-মতিবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইত পথে খেলিতে। হারাণের সঙ্গে তাহার ভাব ছিল, তাই আমারও সামান্য একটু পরিচয় হইয়া গেল। বালকটি দর্শনীয় প্রধানত তাহার দেহের প্রসারের জন্য। আমি ও হারাণ দুইজনেই ছিলাম রোগা টিনটিনে, তাই এই বিশেষ স্থূলকায় বালকটি বিশেষভাবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাই ছিল রাখালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এই পরিচয় নিবিড় হয় নাই; কেননা, রাখাল ছিল আমাদের চেয়ে বেশ ছোট। ইহার পরই আমি কলেজিয়েট স্কুলে (কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুল) ভর্তি হইয়া পড়িতে আরম্ভ করি। তাহার পর সাড়ে তিন বৎসর আমি বহরমপুরে ছিলাম, যখন চলিয়া আসিলাম, তখনও রাখাল স্কুলে ভর্তি হয় নাই।

আমি ঠিক রাখালদের পাড়ায় থাকিতাম না, একটু দূরে থাকিতাম। পাড়াতেই আমার সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধূলা করিবার অনেক ছেলে ছিল, তাই পাড়া ডিঙাইয়া তাহার সঙ্গে বেশি ভাব করিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না।আর, আমি এবং রাখাল দুজনেই তখন ঘরের গণ্ডির বাহিরে বড় যাইতাম না। রাখালেরা বড়লোক, তাহার বাপ প্রতিষ্ঠাবান উকিল এবং মাও বড় মানুষের মেয়ে, একথা জানা ছিল। তাছাড়া, রাখাল ছিল বাপ-মার একমাত্র ছেলে। মায়ের একটু বেশি বয়সে তাহার জন্ম হয়, তাহার জন্য দৈব প্রচেষ্টা ছাড়াও সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবি রাজের (১৭৯৮-১৮৮৫) ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছিল, এই প্রসিদ্ধি ছিল। কাজেই সে ছিল পিতামাতার নয়নের মণি। এমন ছেলেকে বাড়ির ভিতর বা আশেপাশে পাহাড়া দিয়া না রাখিয়া যার-তার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ দিতে বাপ-মা স্বভাবতই কার্পণ্য করিতেন।

আমিও অনেকটা সেই রকম ছিলাম। বাবা (মহেশচন্দ্র সেনগুপ্ত) ধনী না হইলেও সেকালের ডেপুটি ছিলেন। আমিও রাখালেরই মতো যত্ন ও আদরের বেষ্টনীর ভিতর বন্দি ছিলাম। তাই আমাদের দেখাশোনা হইত কালেভদ্রে।(৫)

শিক্ষা:-

———–

এই সময়কালে রাখালদাস প্রথাবদ্ধ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বহরমপুর কলেজের ‘স্কুল বিভাগে ভর্তি হন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ভাগীরথী তীরস্থ অপরূপ স্থাপত্য সমন্বিত মনোরম শিক্ষাকেন্দ্রে (৬) যোগ দিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট রাখালদাসের জ্ঞানস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। তৎকালে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮)। তিনি ১৮৮৭-১৮৯৬ পর্যন্ত এই কলেজে ছিলেন। এই প্রবাদপ্রতিম আচার্যের কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে চলে যাওয়ার সময় রাখালদাস ছিলেন ‘স্কুল বিভাগে’র সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। তৎকালে তিনি স্বাস্থ্যশালী হলেও অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। এর একটি অন্যতম কারণ পিতা ও মাতা উভয়েই তাঁকে অত্যধিক প্রশ্রয় দিতেন। (৭)তবে “রাখালদাস ধনী ছিলেন বলিয়া গর্বিত ছিলেন না। তাঁহার উদার হৃদয় সহপাঠীদের দুঃখে করুণায় বিচলিত হইত। পিতার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল।”(৮)

রাখালদাস যখন অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত সে সময়েই তাঁর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল – পড়ার বই না পড়ে, সব সময় বাইরের বই পড়তে চাইতেন! এ সময়ে চেহারারও কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। সে প্রসঙ্গে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, “১৮৯৭সনে এন্ট্রান্স পরীক্ষার পর ছুটি পাইয়া আমি বহরমপুরে বেড়াইতে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন আমি ছিলাম রাখালদের পাড়ায়। একদিন রাখাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, বন্ধু ত্রিভঙ্গ মোহন সেন তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া বলিলেন, ‘তোমার সঙ্গে একটি বপু দেখা করতে এসেছে।’ যতক্ষণ সে ছিল ততক্ষণ ত্রিভঙ্গ তাহার দেহের স্থূলতা লইয়া বারংবার বক্রোক্তি করিতে লাগিল। রাখালের সঙ্গে ত্রিভঙ্গের তখন প্রচুর হৃদ্যতা, কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গতা ছিল না। তাই এই সমুদয় বক্রোক্তিতে আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এই হইল আমাদের পরিচয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়।(৯)

রাখালদাসের প্রায় কাছের পাড়াতেই বসবাস করতেন প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও পুরাতাত্ত্বিক ডঃ রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭)। কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে যুক্ত। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে কলেজের ও স্কুলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোণে ইটালির প্রখ্যাত শিল্পী সিগনর রন্ডনি (Signor Rondni) নির্মিত ডঃ সেনের প্রাণবন্ত আবক্ষ মূর্তিটি বসানোর আয়োজন হয়। এ সময়ে রাখালদাস ছিলেন দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। তবুও তিনি সে সময় থেকে ধীরে ধীরে ইতিহাস সন্ধানী ডঃ রামদাস সেনের পথেই হয়ে উঠছিলেন ইতিহাসপ্রেমী। এরই ফলশ্রুতিরূপে আমরা দেখি, “ভারততত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে যে দিগন্তের সন্ধান তিনি (ডঃ রামদাস সেন) রেখে গেছেন, পরবর্তীকালে তাঁরই উত্তরসূরি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখের মনীষা তাকেই পল্লবিত ও সমৃদ্ধ করেছে।”(১০)

বহরমপুর কলেজের (কৃষ্ণনাথ কলেজ) ‘স্কুল বিভাগ’ থেকে রাখালদাস প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।”(১১) রাখালদাসের এই সাফল্যে অভিভাবকেরা কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁকে ভর্তি করে দেন। কলেজে তিনি সহপাঠী হিসেবে পান পরবর্তীকালের ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ (১৮৮৪-১৯৬২) ও নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে (১৮৮৯-১৯৫০)।(১২)

সেই সময়ের রীতি মেনে ও পারিবারিক প্রয়োজনে এই অল্প বয়সেই ১৯০০ সালেই রাখালদাসের শুভ পরিণয় হয়। তাই দেখি, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮০৮-১৮৮৮) ছোট ভাই বিজয়কৃষ্ণের নাতনি ও নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কাঞ্চনমালাকে রাখালদাস বিবাহ করেন। কাঞ্চনমালা দেবী বিদূষী মহিলা ছিলেন। তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা জানতেন এবং কবিতাও লিখতেন।(১৩) তবে তাঁর রচিত যে সকল উপন্যাস সে সময় বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল- তাদের মধ্যে ‘স্তবক’ ও ‘গুচ্ছ’ অন্যতম।

এই সময়ের কথা প্রসঙ্গে নরেশচন্দ্র জানিয়েছেন, “যখন আমি চতুর্থ কি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে দেখিলাম রাখলকে। সে যে এখানে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে আসিবে সে সংবাদ ত্রিভঙ্গের পত্রে পাইয়াছিলাম, তাই তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। কিন্তু তখন তাহার চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার দেহের স্থূলতা তখন আর বেমানান ছিল না। স্থূলকায় সে ছিল, কিন্তু বিশেষ দীর্ঘকায় হওয়ায় তাহার স্থূলতা দেহের সঙ্গে মানাইয়া গিয়াছিল। দেখিলাম, সে দেখিতে একটি রীতিমতো সুপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে।”(১৪)

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রাখালদাস সাফল্যের সঙ্গে প্রথম বিভাগে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় স্কলারশিপও পান। অর্থের প্রয়োজন না থাকলেও এই পুরস্কারের সম্মান তাঁকে গর্বিত করেছিল।(১৫)

তবে এরপরই রাখালদাসের জীবনে ভয়ানক বিপর্যয় নেমে আসে। তাঁর পিতা আইনজীবী মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। কিছু দিনের মধ্যেই মাতা কালীমতী দেবীও শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তাঁকে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়। স্বভাবতই ধনীর দুলাল রাখালদাসকে সম্মুখীন হতে হয় চরম অর্থকষ্টের। এজন্য তাঁর লেখা-পড়ার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটে।(১৬)

প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেবার কিছুদিন পরেই রাখালদাস অধ্যক্ষ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ও প্রখ্যাত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) সান্নিধ্য লাভ করেন। তাছাড়া স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়ে তিনি ‘ভারতীয় প্রদর্শশালা’য় (জাদুঘরে) নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ থিওডোর ব্লখের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর কাছেই প্রাচীন লিপিপাঠ বিষয়ে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে। (১৭)এছাড়াও সেখানে প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ পান। অধ্যাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাসের মতে, “ভারতবর্ষে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো যে সকল ঐতিহাসিকের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্ম তাঁদের সম্মুখে প্রাচীন ইতিহাসচর্চার এই তৎকালীন নূতন আদর্শটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন গ্রীস বা রোমের মতো প্রাচীন ভারতবর্ষের নিজস্ব কোনও ঐতিহাসিক সাহিত্য নেই। সেই কারণে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আকর থেকে টুকরো টুকরো ঐতিহাসিক তথ্য আহরণ করে ও সেগুলিকে একত্র গ্রথিত করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গড়ে তুলবার প্রয়োজন এক্ষেত্রে অনেক বেশি। তাই গিবন বা গ্রোট অপেক্ষা মমসেন, বিউরি বা হলের আদর্শই এঁদের নিকট অধিকতর উপযোগী মনে হয়েছিল। রাখালদাসও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রাবস্থা থেকেই ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের চর্চাও শুরু করেছিলেন। (১৮)

একান্ত মনের টানেই রাখালদাস প্রাচীন ইতিহাসকে একনিষ্ঠভাবে জানতে বৈশালী নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন এবং একটি তথসমৃদ্ধ প্রবন্ধও লিখে ফেলেন। সাধারণ ইতিহাসপ্রেমীদের ধারণা ছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, বিশেষত গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালী ছিল উত্তর ভারতের একটি নগরী। বৈশালী শুধু লিচ্ছবি রাজ্যেরই রাজধানী ছিল না। তৎকালে লিচ্ছবী, বজ্জি বা বৃজি প্রভৃতিকে নিয়ে যে রাজ্যসংঘ গঠিত হয়েছিল-তারও রাজধানী ছিল বৈশালী। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণে বৈশালীর কথা, বিশেষত বৈশালীর বৌদ্ধমঠ ও বিহারের কথা জানা যায়। (১৯)তবে কিশোর রাখালদাসের এই প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধেই বৈশালীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তার তাৎপর্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আগ্রহী পাঠকদের চমকিত করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই ‘বৈশালী’ প্রবন্ধ পাঠের সূত্র ধরেই রাখালদাসের সঙ্গে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে’র যোগসূত্র রচিত হয়। জানা যায়, “পরিষদের ১১ বর্ষের ৫ম মাসিক অধিবেশনে (১৫ আশ্বিন, ১৩১১) কালীবর বেদান্তবাগীশের সভাপতিত্বে ‘বৈশালী’ নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উপস্থিত সধীমণ্ডলীর মধ্যে প্রবন্ধটি সাড়া জাগিয়েছিল। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০-১৯২০), নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮), পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯৪০) প্রমুখ পঠিত প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। রাখালদাসও উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেন। এই দিনই তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সভ্যপদের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করেন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সমর্থন করেন যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। উল্লেখ্য, এই সময়ে পরিষৎ সম্পাদক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও সাহিত্য পরিষদে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সুসম্পর্ক ছিল। আর এই দুই প্রতিভাবান ব্যক্তির স্নেহপুষ্ট রাখালদাস ধীরে ধীরে পরিষদের অন্যতম সক্রিয় সদস্য হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।(২০)

রাখালদাস ‘বাণী’ পত্রিকার ফাধন ১৩১২ সংখ্যায় প্রকাশ করেন ‘মুসলিম মসজিদে হিন্দু কীর্তির অবশেষ’ নামক প্রবন্ধটি। (২১)

এই সময়েই ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’য় (চতুর্থ সংখ্যা-১৩১২) প্রকাশিত হয় ‘বৌদ্ধ বারাণসী’ ও ‘খোদিত লিপি’।

কলকাতা যাদুঘরে নিয়মিত যাতায়াতে রাখালদাসের জ্ঞানভাণ্ডার দিনের পর

দিন প্রসারিত হতে থাকে। এ বছরেই (১৯০৫) অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর যখন থিওডর ব্লকের স্থানে কিছুদিনের জন্য জাদুঘরে কাজ করতে আসেন, তখন তিনি রাখালদাসের সংগৃহীত ফটোগ্রাফাদি উপকরণ পরীক্ষা করে এবং পুরাবিদ্যা অর্জনের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হন। এসময় থেকেই রাখালদাস শক-কুষাণ যুগের ইতিবৃত্ত অনুশীলন করতে শুরু করেন। (২২)

‘বাণী’ পত্রিকায় রাখালদাস বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সংখ্যায় লেখেন ‘ভারতীয় শীলমোহর’ ও আষাঢ় ১৩১৩ সংখ্যায় ‘কুকুটপাদগিরি’ সম্পর্কে প্রবন্ধ।

এছাড়া তিনি ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’র ১৩১৩-র ১ম সংখ্যায় প্রকাশ করেন ‘মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি’ নিয়ে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। এই খোদিতলিপি প্রসঙ্গে জানা যায়, আরা জেলার রামগড় গ্রামের ৬০০ ফুট উঁচু পর্বতের ওপরে ইঁটের তৈরি মুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে চতুর্মুখ মহাদেব, দুর্গামূর্তি, চতুষ্কোণ প্রস্তর নির্মিত আধার (সিন্দুক) ও কমণ্ডলুর মতো বৃহদাকার জলাধার পাওয়া যায়।(২৩)

ভবিষ্যৎ জীবনে রাখালদাস ভারতীয় প্রত্নচর্চার ও ঐতিহাসিক গবেষণার জগতে স্বীকৃত প্রায় সমস্ত শাখাতেই অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখেন। এই লেখতত্ত্বও এরকম একটি শাখামাত্র, যা তাঁর মৌলিক অবদানে সমৃদ্ধতর হয়েছে। বিভিন্ন অভিলেখ থেকে সমস্ত সংগৃহীত তথ্যকে রাখালদাস ব্যবহার করেছেন ঐতিহাসিক ধ্যানধারণার সুউচ্চ ইমারত ফিরিয়ে এনে লেখার মাধ্যমে জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলায়, কতখানি প্রকৃতির ক্ষয়কারী প্রভাবরোধী কঠিন দ্রব্যের উপর উৎকীর্ণ ও পরবর্তীকালে ইচ্ছামতো সম্পাদনা বা পরিবর্তনের সম্ভাবনারহিত এই লেখমালার প্রতি রাখালদাসের আস্থা-শ্রদ্ধা ছিল এত গভীর। (২৪)

এ বছরেই ঐতিহাসিক ভূগোল বিষয়ে ‘Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol-II (1906)-এর 77 থেকে 83 পৃষ্ঠায় রাখালদাস ‘An Account of the Gupta Hill in the district of Gaya, the probable site of the Kukkuta-padagiri’ বিষয়ক চমৎকার প্রবন্ধট

কলেজের সুনির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় চর্চার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যাতিরিক্ত ইতিহাসের বিচিত্র বিষয়ে আন্তরিক অনুধ্যান রাখালদাসকে গড়ে তোলে এক চৌকশ ইতিহাসপ্রেমীরূপে। কাজেই অতি অবহেলে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। এই সময়কালের কথা প্রসঙ্গে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন, “অসামান্য শক্তি ছিল তাঁহার। কিন্তু তাহা লইয়া আত্মশ্লাঘা বা দম্ভ করিতে কখনও শুনি নাই। সকল বিষয়ে তাঁহার বিপুল অনুসন্ধিৎসা ছিল। কোনও কিছু করিয়াই তিনি মনে করিতেন না, যথেষ্ট করিয়াছি। তিনি ছিলেন সদাপ্রফুল্ল ও অসাধারণ পরিশ্রমী। বন্ধুপ্রীতি তাঁহার যেমন গভীর, তেমনি বিস্তীর্ণ ছিল। সর্বশ্রেণীর লোকের ভিতর তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ছিলেন যাহাকে বলে মজলিসী লোক।(২৫)

ভোগেল সাহেব রাখালদাসকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামেরকয়েকটি প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ও পুরাবস্তুর তালিকা তৈরির। কিন্তু এই কাজের সময় দুর্ভাগ্যবশত রাখালদাস বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। “বিষয়টি লক্ষ্ণৌ যাদুঘরের কিছু ছবি নিয়ে, যা সম্ভবত ক্যাটালগ তৈরি করার সময়ে নিজের অধিকারে নিয়েছিলেন। সরকারি নথি নিজের অধিকারে নেওয়ার অধিকার রাখালদাসের ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন হল, নিজের অধিকারে নিয়েছিলেন কেন? অবশ্যই অসৎ উদ্দেশ্যে নয়। তিনি নানা প্রবন্ধ রচনার জন্য সেসব বিশ্লেষণ করতেন অবসর সময়ে। রাখালদাসের এ কাজ অবশ্যই প্রথামাফিক নয়। সরকারি কাজের কিছু নিয়ম থাকে। মার্শাল সম্ভবত রাখালদাসের লেখনী এবং বিশ্লেষণ-এর ক্ষমতা সম্পর্কে জানতেন। তাই মনে করে নিতে পারি, তাকে সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। (২৬)

সে সময়ে মার্শালকে ২৩ নভেম্বর ১৯০৭-এ লেখা একটি পত্রে পূর্বের ‘হটকারিতা’ ক্ষমা করতে বলেন, না হলে প্রত্নবিভাগে তাঁর ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যাবে।(২৭)

এছাড়া ‘বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা’র ১৩১৪ বঙ্গাব্দের অতিরিক্ত সংখ্যায় রাখালদাস লেখেন ‘শকাধিকার কাল ও কনিষ্ক’ বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, “ফার্গুসন ও ওলডেনবার্গ সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন যে, কনিষ্ক শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা ও কুষাণ রাজগণের খোদিত লিপির মান ঐ অব্দানুসারে গণিত হওয়া উচিত। ফার্গুসন বলেন যে রোমীয় কন্সলগণের শাসনকালীন মুদ্রা কনিষ্কের মুদ্রার সহিত মাল্কিয়ালার স্তূপের অভ্যন্তরে পাওয়া গিয়াছিল। কনিষ্ক যে ৪৩ খ্রিস্টাব্দের পর সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। ডাক্তার ওলডেনবার্গ শকজাতীয় হিরাউস্ নামক এক রাজার একটি মুদ্রায় তাহার উপাধি শক কুষাণ লিখিত আছে বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে এই উপাধি হইতে প্রমাণ হয় যে, শক ও কুষাণগণ ভিন্ন জাতীয় নহে। কিন্তু তাঁহার এই মতের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং সর্বশেষে ইহা প্রমাণিত হয় যে হিরাউস রাজার উপাধির প্রথম শব্দটি শক নহে। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর ইহার পর বলেন যে কনিষ্ক শক জাতীয় নহেন; সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে না যে, তিনি শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা। (২৮)

১৯০৭-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রাবস্থাতেই ভারতীয় প্রত্ন বিভাগের আধিকারিক লংহার্স-এর সঙ্গে রাখালদাস পূর্ববঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য প্রেরিত হন। সেখানে ক্ষেত্রসমীক্ষার নানান অভিজ্ঞতা হলেও তিনি কিন্তু তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, “প্রত্নসমীক্ষা এবং খনন রাখালদাসের প্রথম পছন্দের কাজ নয়। তিনি মাথা ঘামিয়ে রহস্যভেদ করতে বেশি পছন্দ করেন। ইতিহাসের নানা রহস্য, যা প্রকৃতির কোলে লুকিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক কাজে মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখতেন, পছন্দ করতেন নিত্য নতুন তথ্য থেকে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। এই কাজে প্রকৃতি তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেছিল। অন্তর্দৃষ্টি।”( ২৯)

রাখালদাস বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পান। এই সময় তিনি সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে পেয়েছিলেন সারদাচরণ মিত্র (১৮৪৮-১৯১৭), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯২৯) এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে (১৮৬৪-১৯১৯)। সান্নিধ্যে আসেন আরও অনেক বরেণ্য মানুষের। প্রবীণদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮), হীরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৬৮- ১৯৪২) মতো মানুষ, আর নবীনদের মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮- ১৯৮০), সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০- ১৯৭৭), সুশীল কুমার দের (১৮৯০-১৯৬৮) মতো ব্যক্তি।(৩০)

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মতোই ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। “খ্রিস্টজন্মের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে যে সব উপজাতীয় রাজ্য, নগর-রাষ্ট্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল, মুদ্রাই প্রধানতঃ তাদের সম্পর্কে যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস। ধর্মীয় ইতিহাস অনুসন্ধানে অনুরূপভাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে মুদ্রা। খ্রিস্টিয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে উত্তর পশ্চিম ভারতের শাসক কুষাণদের মুদ্রায় একাধিক গ্রীক, পারসিক দেবদেবীর চিত্র উৎকীর্ণ পাওয়া গেছে। এ থেকে তাদের রাজ্যের প্রজাসাধারণের প্রিয় দেব-দেবী সম্পর্কেই যে ধারণা করা যায় তা নয়, ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির বিবর্তন ও সেই সম্পর্কিত চিন্তাধারার পরিবর্তন সম্পর্কেও যথেষ্ট আলোকসম্পাত সম্ভব হয়। ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়াও মুদ্রার শিল্প ও সৌন্দর্যগত মূল্য রয়েছে। যে সমস্ত ছাঁচ বা সিলমোহরের ছাপ দিয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা হত, সেগুলি তৎকালীন শিল্পীদের কাজের ঔৎকর্ষের নিদর্শন। তাই এগুলো ঐ সময়ের শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্য এবং দেশের মানুষের শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবোধ প্রতিফলিত করে।”এ কারণে রাখালদাস ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন মুদ্রাতত্ত্বের একনিষ্ঠ গবেষক। মুদ্রাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ‘Notes on Indo-Scythian Coinage’ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।(৩১)

(কোন কোন কোন মতে রাখালদাস ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন; আবার কোন মতে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পাশ করেন।(৩২)

জানা যায়, ছাত্রাবস্থায় সঙ্গীত সমাজের মঞ্চে রাখালদাস অভিনয়ও করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর (১৮৮৯-১৯৫৯) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।(৩৩)

এ সময়ে ‘লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন’ নিয়ে রাখালদাসের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত এই শাসনে সেনবংশ নিয়ে কিছু তথ্য রয়েছে যার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সেনবংশীয়েরা দক্ষিণী, কর্ণাট ক্ষত্রিয় এবং দ্রাবিড়। “

মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মমাফিক পাঠ্যক্রম শেষ করার পূর্বেই রাখালদাস প্রাচীন ভারতীয় লেখ ও মুদ্রা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিতি পান (৩৪)এবং কলকাতার ভারতীয় প্রদর্শশালার পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম সহকারী পদে যোগ দেন।

এ সময়ে ডি.জি মার্শাল ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। তৎকালে ইংল্যান্ডে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল জাহাজ এবং সেটিও ছিল বহু দিনের যাত্রাপথ। ফলে ছুটি নিয়ে গেলে অনেক সময় একবছর বা তার বেশিদিনও লেগে যেত পুনরায় কাজে যোগ দিতে। মার্শালের ছুটিতে থাকার সময়ে কলকাতা যাদুঘরে রাখালদাসের নিয়োগ তাই সহজ হয়। আবার এই সুযোগ আসে কারণ, “১৯১০ সাল থেকে ভারতীয় মিউজিয়াম অ্যাক্ট অনুসারে এ.এস.আই-এর ডি.জি. হলেন ভারতীয় যাদুঘরের একজন ট্রাস্টি সদস্য। এই ক্ষমতাবলে ডি.জি. তাঁর পছন্দমতো কাউকে যাদুঘরে নিয়োগ করার সুপারিত করতে পারতেন। সে অধিকারে মার্শাল ছুটিতে থাকাকালীন ভোগেল রাখালদাসকে যাদুঘরে নিয়োগ করলেন।”(৩৫)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, লক্ষ্ণৌ জাদুঘরের ‘কিউরেটর’ পদের জন্য রাখালদাসের নাম সুপারিশ করেন ভোগেল সাহেব। তিনি সেখানে আবেদন করেও নিরাশ হন,তার বদলে নিযুক্ত হন দয়ারাম সাহনি। এই সাহনী পরবর্তীকালে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের সমকালীন সময়ে হরপ্পা খনন করে বিস্ময়কর তথ্য তুলে আনেন।

সে সময় তিনি পশ্চিম সার্কেলের সহকারী খনক পদে নিযুক্ত ছিলেন তাঁকেই লখনৌ জাদুঘরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়।(৩৬)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪) ঐতিহাসিক রাখালদাসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, “প্রত্নতাত্ত্বিক হলেও তাঁর ঐতিহাসিক উৎসাহ ছিল প্রাণহীন প্রস্তরে নয়, প্রস্তরে যে প্রাণবন্ত মানুষ ও সমাজ ধরা পড়ে, তাদের সম্পর্কে রাখালদাসের উৎসাহের সীমা ছিল না। তাই একদিকে তিনি মঞ্চরসিক ও নাট্যসমালোচক, অপরদিকে সাহিত্যিক আন্দোলনে তাঁর প্রবল আগ্রহ। ঐতিহাসিক গবেষণা করেন ও প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস লেখেন, কিন্তু ইতিহাসকে সজীব করে তোলেন তাকে উপন্যাসের রূপ দিয়ে।”(৩৭)

প্রকৃতপক্ষে রাখালদাসের গুপ্তযুগের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্রেও দেখি উপরিউক্ত মন্তব্য বর্ণে বর্ণে সত্য।

গুপ্তদের শাসনকালে যে বিখ্যাত মেহরৌলি লৌহস্তম্ভ স্থাপিত হয়, তা চন্দ্র নামক রাজার কীর্তি বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিক ফ্লীট এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন। রাধাগোবিন্দ বসাক (১৮৮৫-১৯৮২) ফ্লাটকে সমর্থন করে বলেন (JASB,১৯১১) এই চন্দ্র হলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। রাখালদাস মত দিলেন ইনি পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মন। বাংলার রাজা চন্দ্রবর্মনকে সামনে রেখে বেশ এক গৌরবময় জাত্যাভিমানের জন্ম হয়। রাখালদাসের পক্ষে রইলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), ভিনসেন্ট স্মিথ (১৮৪৩-১৯২০) ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭)। রাধাগোবিন্দ বসাক (১৮৮৫-১৯৮২) রাখালদাসের সমবয়সী এবং সংস্কৃত ও লেখ বিশারদ। তিনি বললেন চন্দ্রবর্মন বাংলার রাজা নন, তাঁর দ্বারা বাংলা পরাজিত হয়েছিল। অর্থাৎ চন্দ্রবর্মন আদতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তই। রাখালদাস ফ্রীটের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করলেন চন্দ্রবর্মন আসলে বাংলার আক্রমণকারীকে পরাস্ত করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বাংলারই অবিসংবাদিত শাসক।(৩৮)

রাখালদাসের অতি শ্রদ্ধেয় ভোগেল সাহেব ছিলেন প্রকৃত উদার এবং গুণীর কদর করবার মতো মানুষ। তাই দেখা যায়, রাখালদাস মালদহ জাদুঘর থেকে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কলকাতায় নিয়ে আসেন। এতে পূর্ব সার্কেলের অধিকর্তা স্পুনার সাহেব ক্ষেপে গিয়ে ৯/৫/১৯১১ তে ভোগেল সাহেবকে একটি চিঠি দেন। “আসলে মালদায় কার্জনের আমলে একটি যাদুঘর তৈরি হওয়ার কথা ছিল। প্রাথমিক প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। সেখানে কিছু স্থাপত্য ও লেখ নিদর্শন অযত্নে থাকায় রাখালদাস সেগুলিকে কলকাতা যাদুঘরে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। স্পনার অভিযোগ করেন তিনি নাকি রাখালদাসকে ভোগেলের অনুমতি ছাড়া এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। ” (৩৯)

দেখা যায়, এই পদস্থ কর্মকর্তার অভিযোগ সত্ত্বেও গুণগ্রাহী ভোগেল সাহেব ১১/৫/১৯১১ তারিখে রাখালদাসের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করেন ডি.জি. জন মার্শালের কাছে। (৪০)

২১/১১/১৯১১ তারিখে রাখালদাস ‘Excavatian Assistant’ পদটি পান। এতে ভারতীয় সমীক্ষার সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে স্থায়ীভাবে তিনি নিযুক্ত হন ৪১( মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান অষ্টম খন্ড)। তবে তাঁকে করতে হতো মূলত যাদুঘরে মুদ্রা ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণ ও তালিকা তৈরি করা। এই কাজের ফাঁকে গয়া, খণ্ডগিরিতেও গিয়েছিলেন লেখ সংগ্রহের কাজে। এই কাজ ছিল রাখালদাসের মনের মতো।

এ সময়কালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ইংরেজিতে প্রকাশ করেন –

Belkhara inscription and the Machlishahr grant of Harischandra, Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, NewSeries, Vol. VII, 1911, PP. 757-70.

Gold Coins of Shamsuddin Muzaffar Shah of Bengal, Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol.

VII, 1911, PP. 697-98.

(The) Evidence of Faridpur Grants, Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, 1911, PP.289-308.

Inscribed guns from Assam, Journal and Proceedings of Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, 1911, PP. 43-45.)

সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ডি.জি. জন মার্শাল কিছু নিয়ম চালু করেন। মিউজিয়ামের জন্য প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্যই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, না হলে ‘জাল’ দ্রব্যাদি দিয়ে যেত দালালরা। ২৩/৩/১৯১২ তারিখে রাখালদাস এক ‘তিব্বতি সহস্রবুদ্ধ চিত্র’ ক্রয়ের অনুমতি চান। মার্শাল সাহেব ২৬/৩/১৯১২ তারিখে নিজে চিত্রটি দেখে নিতে চাইলেন। জানা যায়, রাখালদাস ইতিমধ্যেই একজন বৌদ্ধ লামাকে অগ্রিম দিয়েছেন ৩৫০ টাকা। মার্শাল বিরক্ত হয়েও অনুমতি দেন। রাখালদাস জানান, ভবিষ্যতে ১০০ টাকার বেশি দ্রব্য ক্রয়ের সময় তিনি মার্শাল সাহেবের অনুমতি নেবেন। এই সিদ্ধান্তেও অবশ্য মার্শাল খুশি হননি!(৪২)

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশের অতীত ইতিহাস উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য-উদ্ভাবিত বিজ্ঞান নির্ভর পদ্ধতির সাহায্যে। তাঁর কাছে পুরাতাত্ত্বিক উৎখননজাত নিদর্শনসমূহ, রাজাদের প্রচারিত তাম্রশাসন, বিভিন্ন শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতির বস্তুগত ভিত্তিই ছিল ইতিহাস রচনার নির্ভরযোগ্য উপাদান। কিন্তু অপ্রতুল ‘পাথুরে প্রমাণ’-এর ভিত্তিতে যে ‘ইতিহাসের কঙ্কাল’ই গড়ে ওঠে ভেবে ইতিহাসভিত্তিক কাহিনি রচনায় মনোনিবেশ করেন। “ইতিহাস গ্রন্থে যে আনুমানিক বা ইতিহাসগত কল্পনাকে তিনি স্থান দিতে পারেননি, ইতিহাসভিত্তিক কাহিনি নির্মাণের মধ্য দিয়ে তা পূরণ করতে চেয়েছেন। ‘ইতিহাসের কঙ্কাল’ দেহে কল্পনার মেদ, মজ্জা ও শ্রী সহযোগে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপন্যাসগুলিকে।(৪৩) রাখালদাস রচিত ‘হেমকণা’ সে রকমই একটি ঐতিহাসিক কাহিনী।

মার্শাল রাখালদাসের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৯০৫ এবং ১৯১১ ব্রিটিশ রাজার ভারতে আগমন উপলক্ষে বিশিষ্ট গুণী, সরকারি কর্মচারিদের ‘দরবার মেডেল’ প্রদান করা হয়েছিল। মার্শাল চেয়েছিলেন যাদুঘরে রাখালদাসের অসামান্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই মেডেল তাঁর প্রাপ্য। তাই এই মেডেলের জন্য ১৯১২-তে তাঁর নাম মনোনীত করে পাঠান।(৪৪)

রাখালদাস ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র ‘এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা’র লিপিবিদরূপে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দেই দায়িত্ব পান। এ বছরেই তাঁর ‘বাংলালিপির উৎপত্তি’ নিয়ে ইংরেজিতে লেখা ‘The Origin of Bengali Script’ -এর জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘জুবিলি পুরস্কার’ অর্জন করেন।

এই সময়কালে রাখালদাস ১৯১১-১৯১৩ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ- ক্লাসের ‘সাম্মানিক অধ্যাপক’ পদে বৃত ছিলেন।৪৫

১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কারমাইকেল চেয়ার’-এর অধ্যাপক পদে রাখালদাস আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সে সময়ে রাখালদাস ছিলেন সহকারী প্রত্নবিদ এবং ভাণ্ডারকর পশ্চি ম সার্কেলের সুপার। ভাণ্ডারকর ‘কারমাইকেল পদে’ নির্বাচিত হওয়ায় রাখালদাসকে পশ্চিম সার্কেলের সুপার পদে নিয়োগ করা হয়। তবে রাখালদাস শুনেছিলেন যে ‘এ.এস.আই’-তে প্রত্নবিদের সংখ্যা কম থাকায় হয়তো ভাণ্ডারকরকে ছাড়া হবে না। এতে রাখালদাস উৎফুল্ল হয়ে ভাবছিলেন এখনই কলকাতা ছেড়ে পশ্চিম ভারতে তাঁকে যেতে হবে না। ফলে, তিনি শূন্য কারমাইকেল পদের জন্য পুনরায় চেষ্টাও করতে পারবেন। নিশ্চিত হতে তিনি মার্শালকে পত্রও লেখেন। জানতে চান সত্যিই কি পশ্চিমে বদলির প্রয়োজন রয়েছে?(৪৬)

১৯১৮ সালে ভারতীয় প্রত্নবিভাগে পশ্চিম সার্কেলের সুপার পদে বসে রাখালদাস প্রকৃত প্রত্নতাত্ত্বিকের ভূমিকায় উদ্যমের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। একজন দক্ষ অধিকর্তারূপে তিনি কাজ শুরু করেন এবং সার্ভে ও সৌধ সংরক্ষণে মনোযোগ দেন। তবে ১৯১৭-১৯১৮ তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অর্থের জোগান কম থাকায় সার্ভের কাজ ব্যাহত হয়। তৎকালে পশ্চিম সার্কেল ছিল বিরাট অঞ্চল জুড়ে। বম্বে প্রেসিডেন্সি, মধ্য ভারত, সিন্ধুপ্রদেশ ও রাজপুতানা জুড়ে। এর মাঝে মাঝে রয়েছে নানা দেশীয় রাজ্য। সাঁচি থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বহু সৌধের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলায় রাখালদাস প্রথম কয়েকমাস সে-সব পরিদর্শনে যান।(৪৭)

রাখালদাসের এই পদোন্নতিতে তাঁর কাজে বিশেষ সুবিধা হলেও উচ্চতন কর্মকর্তা মার্শাল-এর অসুবিধা বাড়ে। বম্বে প্রেসিডেন্সির গভর্ণর তখন জর্জ লয়েড। তিনি রাখালদাসের কাজে খুশি হয়ে প্রত্নবিভাগের বাজেট দ্বিগুণ করেন। স্মরণীয়, সে সময় প্রত্নবিভাগের খরচ ভারত সরকারের নয়, প্রাদেশিক সরকারের অনুদানে চলতো। তাই দেখি, কেবল বিজাপুরের সৌধগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কাজেই রাখালদাস বিজাপুর, শোলাপুর, আমেদাবাদ, রোহারি সহ চারিদিকে দৌড়ে বেড়ালেন। চম্পানীর ও আমেদাবাদের প্রাচীন মসজিদগুলিও রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় আনেন।

ইতিহাস অনুসন্ধানী রজত পালের ভাষায়, “সৌধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করলেন রাখালদাস। সে কাজ তাঁর মনের কাছাকাছি। বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রিন্স ওয়েলস মিউজিয়াম (বর্তমানে ছত্রপতি শিবাজীর নামে চিহ্নিত) -এর নবনির্মিত বিল্ডিং সামরিক হাসপাতালের কাজ করছিল। মিউজিয়ামের জন্য ধার্য অর্থ রাখালদাসের মাধ্যমে খরচ হতে লাগল। সে টাকায় রাখালদাস নানা তাম্রশাসন ও অন্যান্য লেখ সংগ্রহ করতে লাগলেন। সেদিন রাখালদাস বম্বে প্রাদেশিক সরকারের চোখে ‘সোনার ছেলে’। Banerji’s enthusiasm energy and talent in these years impressed a number of people and earned him accolades from the Bombay government, especially from governor.’ (Lahiri, 258)

রাখালদাস খুশি মনে উদ্যমের সাথে সার্কেল সুপার ও মিউজিয়ামের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বম্বে সরকার তাঁর কাজে সন্তুষ্ট। কিন্তু অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন মার্শাল। কারণ প্রত্নবিভাগের কাজকর্মের যে সর্বভারতীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত সেই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছিলেন না। ১৯১৮ সালে দেখা গেল খাজুরাহোতে মার্শাল এবং রাখালদাস দুজনেই আলাদা আলাদাভাবে উপস্থিত হয়েছেন একই সময়ে। একশ বছর আগে টেলিফোন ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়, মোবাইল তো ভাবনার বাইরে। সেদিনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে চিঠি এবং আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। দু’জন উচ্চস্তরের অফিসার একই স্থানে কাজের জন্য যাওয়া মার্শালের কাছে অর্থ ও সময়ের অপচয় বলে মনে হল। মার্শাল বম্বে সরকারকে রাখালদাসের ট্যুর প্রোগামের আগাম কপি চেয়ে পাঠালেন।

এতেও সমস্যা মিটল না। ১৮ই মে ১৯১৮ তে রাখালদাসকে লেখা এক পত্রে মার্শাল এবিষয়ে সতর্ক করেছিলেন।(৪৮)

তবে এই ১৯১৮-তেই রাখালদাসের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। এবছরেই জ্যেষ্ঠপুত্র অসীমচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েন। প্রিয় পুত্রের চিকিৎসায় বিপুল পরিমাণে ব্যয় করায় তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েন। তাছাড়া এই সময়কালে পুনায় একটি বাড়ি কিনতে গিয়ে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্তও হন।(৪৯)

রাখালদাস সার্কেল সুপার ও মিউজিয়ামের দায়িত্ব পালনকালে তৎকালীন যোগাযোগের দীনতায় প্রধান সচিব মার্শাল -এর সঙ্গে নিয়মমতো যোগাযোগ না হওয়ায় কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যেমন- মার্শাল প্রেরিত এক পদস্থ কর্মী ও রাখালদাস দু’জনেই ভারহুতে উপস্থিত হন। পূর্বে একটি পত্রে মার্শাল প্রিয় রাখালদাসকে সতর্ক করলেও পুনরায় সমস্যা আসায় ১৪/১/১৯১৯ তারিখে মার্শাল বম্বে সরকারকে আবার পত্র দেন।(৫০)

১১৯ খ্রিস্টাব্দে রাখালদাস প্রথম মহেঞ্জোদাড়ো যান তিনি এই মহেঞ্জোদাড়োর সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরেই ছটফট করতে শুরু করেন। অথচ সরকারি টালবাহানায় সময় কাটতে থাকে! বারংবার তিনি চিঠি লেখেন ডিরেক্টর মার্শালের কাছে। এমনকি তক্ষশীলার খননে ব্যস্ত মার্শালের কাছে নিজে গিয়ে দেখা করে প্রাপ্ত উপাদানের ছবি দেখিয়ে আলোচনা করতে রাজিও ছিলেন। মার্শাল আপেক্ষা করতে বলায় অধৈর্য হয়ে মহেঞ্জোদাড়োতে চলেই যান।

ইতিপূর্বে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কানিংহাম হরপ্পা তথ্যানুসন্ধানে গিয়েছিলেন। এর বেশকিছু পরে ১৯১১ তে যান দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন, “রাখালদাসের অধীনস্থ কর্মচারীরা (পুনায়) ওপরওয়ালাকে খুশি করবার জন্য ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে অনেক রকম কুৎসা তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিল। একজন বলিল যে ভাণ্ডারকর যখন অধ্যক্ষ ছিলেন তখন সিন্ধু প্রদেশের একটি পুরাতন ধ্বংস সম্বন্ধে ভারত সরকার হইতে এক চিঠি আসে। তাহাতে নির্দেশ ছিল যে তিনি যেন উক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া একটা রিপোর্ট দেন। কিন্তু ঐ ধ্বংসাবশেষ যেখানে, সেখানে যাওয়া এবং থাকা ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এত কষ্টকর ছিল যে ভাণ্ডারকর মূল ধ্বংসগুলি না দেখিয়াই লোকের মুখে খবর লইয়া একটা রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। রাখালবাবু এই খবর শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। ইহা সত্য হইলে যে ভাণ্ডারকরের মারণাস্ত্র তাঁহার হাতে আসিবে ইহা বুঝিতে তাঁহার দেরি হইল না”। (৫১)

দেখা যায়, রাখালদাস ১৯১৯ – ২০ আর্থিক বছরে ২০০ দিনের বেশি সার্ভের কাজে ঘুরেছেন। এর মধ্যে ১৫০ দিন বম্বে প্রেসিডেন্সীতে, ৪০ দিন মধ্য ভারতে এবং প্রায় ৩০ দিন রাজপুতানায়।

সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় সিন্ধু নদের দক্ষিণতটে মহেঞ্জোদাড়োর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ প্রথমে সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত ছিল।(৫২) যতদূর জানা গেছে হরপ্পা প্রত্নস্থলটি প্রথম যাঁর নজরে আসে তিনি চার্লস ম্যাসন। সে সালটি ছিল ১৮২৬। স্থানটি অবশ্য তাঁর কাছে কোন দুর্গ নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয়েছিল। এরপর ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার বার্নস স্থানটি পরিদর্শন করেন। স্থানটি সেসময় ‘প্রাকৃতিক পাহাড়’ নামেই পরিচিত ছিল।

হরপ্পা উৎখননের কাজ প্রথম শুরু হয় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এসময়ে এবং পুনরায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এই উৎখনন করেন। তিনি হরপ্পায় তেমন কিছু প্রত্নদ্রব্য না পেলেও যা পেয়েছিলেন তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি হলো পাথরের তৈরী কয়েকটি ছুরির ফলাকা, প্রাচীন মৃৎপাত্র, বলদের প্রতিকৃতিযুক্ত একটি শিলমোহর।

গ্রীক অধিপতি আলেকজান্ডারের ইতিহাস লেখক কর্তৃক কাহিনি পাঠ করে রাখালদাসের মনে প্রশ্ন জাগে শতদ্রু নদীর কোন স্থান থেকে বিশ্ববিজয়ী গ্রীক বীর পাটলিপুত্রের অজেয় সৈন্যবাহিনীর শৌর্য বীর্যের কথা শুনে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং নিজের বিজয় বার্তা কোন কোন স্থানে গ্রীক ও ভারতীয় ভাষা যুক্ত বারোটি প্রস্তর মঞ্চ স্থাপন করে ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। “এই মঞ্চগুলি আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ১৯১৭-১৮ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচটি শীত ঋতুতে তিনি সিন্ধু ও শতদ্রুর শুষ্কখাত স্থানে স্থানে পরীক্ষাকল্পে দক্ষিণ পাঞ্জাব, বিকানীর,বাহাওয়ালপুর, সিন্ধু দেশ প্রভৃতি স্থানে পর্যটন করেন। তিনি অধুনালুপ্ত হাকরা নদীর (Hakra river) শুষ্ক ধারার অনুসরণ করে বাহাওয়ালপুর রাজ্য হয়ে সিন্ধু দেশের সাক্কর জেলায় সিন্ধু নদের কাছে উপস্থিত হন। সিন্ধুর শুষ্ক ধারার পাশে পাশে তিনি বহু প্রাচীন বসতির চিহ্ন দেখতে পান। অবশেষে তিনি সেখান থেকে লারকানা জেলায় উপস্থিত হন এবং প্রাচীন স্তূপের সন্ধানে ইতস্তত ভ্রমণ করে মহেন-জো-দাড়োর বৌদ্ধ স্তূপ স্থানটি খননকার্যের জন্য মনোনীত করেন। বৌদ্ধ মঠটি নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে। এই মঠ নির্মাণ করতে নীচের স্তরের তাম্রাশ্মযুগের বহু উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিল। এরই নিচের স্তরে যে তাম্রাশ্ম যুগের প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, রাখালদাস তা অনুমান করেন। ইতিপূর্বে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি একদিন হরিণ শিকারে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মহেন-জো-দাড়োতে উপস্থিত হন, তখন সেখানে চকমকি পাথরের একটি ছুরিকা দেখে স্থানটি অতি প্রাচীন বলে তাঁর মোটামুটি বিশ্বাস জন্মেছিল”। (৫৩)

এই বিশ্বাসে ভর করেই পশ্চিম ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাখালদাস ডি জি স্যার জন মার্শালকে ১৯২০ সালে তাঁর প্রথম মহেঞ্জোদাড়ো বিষয়ক রিপোর্ট দেন। আত্মপ্রত্যয়ের সুরে লেখেন, “The ruins of Mohenjo-Daro cover the area of about two square miles and are visible from a distance. They are not mentioned in the revised list of ancient monuments in the Bombay Presidency but were visited by my predecessors in 1913. “(৫৪)

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। হরপ্পা নগরী আবিষ্কৃত হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে, আর মহেঞ্জোদাড়ো ১৯২২ -এ। প্রত্নবিদ রাখালদাস -এর মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের আগে এই রহস্যময়ী নগরী এক বড় ঢিবির আকারে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে ছিল।

রাখালদাসের আবিষ্কারে ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই পথ ধরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা স্যার জন মার্শাল এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী হন। এর কয়েক বছর পর মার্কিন প্রত্নতত্ত্ববিদ আর্নেষ্ট ম্যাকে খননকার্যের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে হরপ্পার সম্ভাবনার কথা প্রত্নবিভাগের অবগতির পরেও খনন শুরু হতে লেগে যায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য রাখালদাসের অনুসন্ধিৎসু মন ও সুগভীর জ্ঞান মহেঞ্জোদাড়োর সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরে তাঁকে আরও খননকার্যে অনুপ্রাণিত করে তোলে। অথচ সরকারি টালবাহানায় তাঁকে পিছিয়ে পড়তে হয়। ১৯২১-এ রাখালদাস আরও মনোবল সঞ্চয় করে এগিয়ে যান।( ৫৫)

সংক্ষেপে বলা যায়, রাখালদাসের মতে এ সভ্যতার সৃষ্টি খ্রিস্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে, এই সভ্যতা আর্যপূর্ব তাম্রপ্রস্তর যুগের; এই সভ্যতা ভারতে বহিরাগত, মধ্যপ্রাচ্যের ও ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত এবং এই সভ্যতা ভারতে আর্যপূর্ব দ্রাবিড়ভাষী অধিবাসীগণ কর্তৃক সৃষ্ট। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় রাখালদাসকে পূর্বাঞ্চলে বদলি করে দেওয়া হয় এবং নূতন আবিষ্কার সম্পর্কে কোনো প্রকাশ্য আলোচনা বা রচনার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়! এত স্বল্প সুযোগে এত বাধা সত্ত্বেও তিনি প্রাপ্ত যৎসামান্য উপাদানের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এই আবিষ্কারের তাৎপর্য সম্পর্কে যে অসামান্য প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা এতকাল পরেও আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। এক নজরে এই সভ্যতার প্রাচীনত্ব অনুমান, একে প্রাগার্থ পর্বে স্থাপন, মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সমকালীন সভ্যতাগুলির সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ণয়- এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।(৫৬)

১৯২১-২২ এর খননেই রাখালদাস ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসেন নি। সে সময় স্যার জন মার্শালের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্রালাপ হত। তাঁর পাঠানো মুদ্রাগুলির ছবি দেখে মার্শাল জানান সেগুলি কুষাণ যুগের প্রথম বাসুদেবের (২০০ খ্রিস্টাব্দ) সময়কালের। মার্শাল সে সময়ে তক্ষশীলায় খননে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯২২ এর শেষ পর্যন্ত এর বেশি রাখালদাস অগ্রসর হতে পারেন নি। মার্শালের কাছে মহেঞ্জোদাড়ো সে সময় পর্যন্ত এক প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নয়। বরং তিনি হরপ্পার রিপোের্ট নিয়ে ছিলেন উদ্গ্রীব। কারণ সেখানে বৌদ্ধযুগের আগের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু নিদর্শন পাবেন আশা করেছিলেন।

এই সময়কালে রাখালদাসের বিরুদ্ধে চলা তদন্তে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি স্যার জন মার্শালের কাছে বদলির আবেদন করেন (No. 25/11 of 1921-22 Archaeological Survey of India)। এর উত্তরে ৯/৮/১৯২২ তারিখে মার্শাল জানান, বদলির চেষ্টা রাখালদাসের পক্ষে যাবে না। বম্বে সরকার এটা ভালো চোখে দেখবে না। গোপন চিঠিতে মার্শাল লেখেন, “I do not think there is much likelihood of Government agreeing to your transfer at present. I am bound to say, though, that I do not think you will be at all well advised to desire transfer in the existing circumstances. The interpretation which would be put upon any such desire on your part, would not be in your interests for reasons too obvious to need explanation.(৫৭)

প্রকৃতপক্ষে সেদিন মার্শালের পরামর্শ যথার্থ ছিল। আর্থিক বিষয়ের হিসাবপত্র মিটিয়ে দেওয়ার পরেই বদলির আবেদন করা উচিত। ১৯২২ এর অক্টোবর মাসে রাখালদাস ওয়েলস মিউজিয়ামের কিউরেটর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। তদন্ত চলতে থাকল। বাটলার তদন্ত করছিলেন। তিনি লিখলেন মার্শাল এই বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন, কারণ তিনি রাখালদাসকে হারাতে রাজি ছিলেন না [he (Marshall) did not want to lose him] (৫৮)

জানা যায়, ১৯২০ -র ডিসেম্বর মাসে রাখা জরিপ করতে এসে মহেঞ্জোদাড়ো খনন করা ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর সহকারী ডাঃ ভি. এস. সুখথংকর তাঁকে অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের রিপোর্ট দেখিয়ে নিরুৎসাহ করেন।

কিন্তু শীঘ্রই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ফলে রাখালদাস নিশ্চিত হন যে উত্তর সিন্ধুর ইষ্টক নির্মিত মহেঞ্জোদাড়ো নগরীর ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে মধ্য বা দক্ষিণ সিন্ধুতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মন্দির বা স্তূপের ধ্বংসাবশেষের কোন মিল নেই। অন্যদিকে উত্তর সিন্ধুতে বৌদ্ধ স্থাপত্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অধিকন্তু, পশ্চিম লারকানার গৈচিডেরো নামক স্থানে একটি বড়ো বাড়িতে এমন কয়েকটি বড়ো মাটির জালা আবিষ্কৃত হলো যেগুলির ভিতরে দশটি মাটির ভাঁড় তিন থাকে সাজানো আছে। এদের মধ্যে একটিতে মানুষের অস্থি এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য পাত্রে ধান, যব, গুড়, তামাক, অলঙ্কার, কাচের পুঁতির মালা এবং প্রস্তরের অস্ত্র সাজানো আছে। রাখালদাস সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেন, দক্ষিণ সিন্ধুতে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল তা থেকে উত্তর সিন্ধুর এই ধ্বংসাবশেষ সম্পূর্ণ পৃথক। তাছাড়া, এই জাতীয় জালার সমাধিগুলি যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর পর্বের সমাপ্তি ও ধাতুযুগের সূচনার সন্ধিকালীন (যখন মানুষ ধাতুর অলঙ্কার তৈরী করতে শিখেছিল কিন্তু ধর্মকর্মের জন্য প্রস্তরের অস্ত্র ব্যবহার করতো), তাও অন্যান্য গবেষকরা অনুভব করেননি, যদিও আঁরি কুঁজ ব্রাহ্মণাবাদে ও দয়ারাম সাহানী হরপ্পায় এ ধরনের সমাধির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। (৫৯)

রাখালদাস তাঁর আবিষ্কারের তাৎপর্য বুঝতে পেরে তার উপরওয়ালা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সর্বাধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালকে স্থানটি খননের পরামর্শ দেন। এই পটভূমিকায় ১৯২২ এর ডিসেম্বরে রাখালদাস মহেঞ্জোদাড়োর খনন কার্য শুরু করেন।

এ সময়ে রাখালদাস ইংরেজিতে লেখেন Gunda inscription of the time of the Ksatrapa Rudrasimha, Year 103 (with pl.) Epigraphica Indica, Vol. XVI, 1921-22, P 233.

Junagarh inscription of the time of the grandson of the Ksatrapa Jayadaman (with pl), Epigraphica Indica, Vol. XVI, 1921-22, P 239.

(The) Sanchi inscription of Svami Jivadaman, Year 13, Epigraphica Indica, Vol. XVI, 1921-22 pp. 230 – 33

Andhau inscriptions of the time of Rudradaman, Year 52, (with pl), Epigraphica Indica, Vol. XVI, 1921-22 PP 19-25

১৯২৩-এর গোড়াতেই মহেঞ্জোদাড়ো খননকালে রাখালদাস আশ্চর্যজনক কিছু পেয়ে যান। ১৩/৩/১৯২৩ ও ২৮/৩/১৯২৩ তারিখের পত্রে মার্শালকে তিনি জানান ‘নতুন সিল’ ও অন্যান্য আবিষ্কারের কথা।(৬০) মার্শালের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ প্রদান যা হওয়াই স্বাভাবিক। ৩/৪/১৯২৩ তারিখে লেখা চিঠিতে মার্শাল জানিয়েছেন, তিনি অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছেন এবং বম্বেতে রাখালদাসের সঙ্গে দেখা হলে বিস্তারিত শুনবেন। কারণ তিনি ছুটিতে দেশে ফিরতে বম্বে থেকে জাহাজ ধরতে যাচ্ছিলেন। তিনি আরও জানান, এই সিলগুলির সংস্কৃতি কাদের স্থাপিত যদি অনুমান করতে পারেন, তাহলে রাখালদাসের সেটা এক বড়ো কৃতিত্ব হবে। একথাও জানান যে হরপ্পার উপাদান প্রাক মৌর্য বলে চিহ্নিত করেছেন সাহানি এবং মহেঞ্জোদাড়োর সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই মৃত সভ্যতার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করে ফেললেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর তিনি তাঁর সমস্ত গবেষণালব্ধ রিপোর্ট, নমুনা, নথি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অফিসে স্যর জন মার্শালের কাছে জমা দিলেন।

কিন্তু সেখানেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মানসিকতার শিকার হলেন রাখালদাস। স্যর জন মার্শাল মহেঞ্জোদরোর আবিষ্কার নিয়ে রাখালদাসের কৃতিত্বের বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য করলেন না। অযথা কালক্ষেপ করতে লাগলেন নীরব থেকে। বরং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে এএসআই–এর পশ্চিম সার্কেল থেকে পূর্ব সার্কেল কলকাতায় বদলি করে দিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রয়ে গেলেন এক বিস্মৃত প্রত্নতত্ত্ববিদ হয়ে। একসময় তিনি আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। মহেঞ্জোদারো সংক্রান্ত বেশ কিছু গবেষণার পর্যবেক্ষণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ‘মডার্ন রিভিউ’ নামে পত্রিকায় প্রকাশ করে দিলেন। সেই সময় দ্য স্টেটসম্যান, হিন্দু, অমৃতবাজার পত্রিকা ইত্যাদি বেশ কিছু সংবাদপত্রে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এই বঞ্চনার প্রতিবাদ করা হল। (৬১)

কিন্তু সেসবের কোনও তোয়াক্কাই করলেন না স্যর জন মার্শাল। উল্টে ১৯২৪ সাল নাগাদ প্রচার করা হল, স্যর জন মার্শালই মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারক। এমনকী জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত তাঁর ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া বইতে মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারক হিসেবে স্যর জন মার্শালের নাম উল্লেখ করলেন। অথচ ১৯২৫ সালের আগে স্যর জন মার্শাল মহেঞ্জোদারোতে পা-ই দেননি। এই ঘটনা ছিল ব্রিটিশদের ভারতীয় মেধাকে অমর্যাদা ও অস্বীকার করার আরও একটা নজির। এর আগেও ১৯১৩ সালে লিপিবিদের চাকরিতে রাখালদাসকে ‘আনফিট’ বলে অমনোনীত করেন জন মার্শাল। ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল চেয়ার পদে অধ্যাপনার সুযোগও তাঁকে দেওয়া হয়নি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সুপারিশ সত্ত্বেও। আসলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেধা, গবেষণা, সাধনা ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তাঁর গবেষণার পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে কর্মক্ষেত্র থেকে নির্বাসন দেওয়ার জন্যই ১৯১৮ সাল নাগাদ কলকাতা থেকে বহুদূরে চাকরিক্ষেত্রে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি যে ইতিহাসের ভূমিপুত্র! তাই অনাবিষ্কৃত ইতিহাস মহেঞ্জোদারোতে যেন তাঁরই অপেক্ষায় ছিল গোপন দ্বার খুলে দেওয়ার জন্য।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু প্রদেশে খননকার্য চালিয়ে এক হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কার করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে অভিমান স্তূপের আকার নিতে লাগল। আর সেই স্তূপে প্রায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল পরবর্তীকালের একটি ঘটনায়। ১৯২৫ সালে ব্রিটিশরাজের তরফে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চুরির অভিযোগ আনা হল। বলা হল, জব্বলপুরের ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের চৌষট্ যোগিনীর মন্দির থেকে মূর্তি চুরি করেছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। জব্বলপুরে শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে একটা বিভাগীয় তদন্ত করানো হল। সেই ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়াল। পরবর্তীকালে দেখা গেল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পিওন সেই মূর্তি চুরি করেছিল। কিন্তু প্রমাণ সত্ত্বেও রাখালদাসবাবুর অপবাদ ঘুচল না। তাঁকে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ানোর ঘোরতর চেষ্টা চলতে লাগল। অপমানিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯২৭ সালে স্বেচ্ছাবসর নিলেন নামমাত্র পেনশনের বিনিময়ে। (৬২)

যাইহোক, স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার পরের বছরই, ১৯২৮ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চেয়ার প্রোফেসর পদে চাকরি নিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের সঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িত থাকলেও তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। প্রাচীন হস্তলিপিবিদ্যা, প্রস্তরলিপি, মুদ্রাবিদ্যা, মূর্তিতত্ত্ব ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে গবেষণায় অবদান রয়েছে তাঁর। প্রাচীন হস্তলিপি বিদ্যা ও লিপি সংক্রান্ত গবেষণায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অসামান্য। এ বিষয়ে তাঁর লেখা – দ্য অরিজিন অফ দ্য বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টস বইটি তিনি উৎসর্গ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং থিওডোর ব্লককে।

(৬৩)

২৩/০৫/১৯৩০ – বাংলা ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ শুক্রবার কালীঘাটে নিজের বাসভবনে দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যই অকালে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইতিহাসবিদ, মুদ্রাবিজ্ঞানবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক, শিল্পচর্চাকার ও সার্বিকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। “রাখালদাসের অকাল মৃত্যুর কারণরূপে অনেকে নির্দেশ করেন তাঁর বিলাসবহুল ভোগী জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতাকে, বেহিসেবি অমিতব্যয়িতাকে। কিন্তু এহ বাহ্য। ঐতিহাসিক নীব্যুহর প্রায় বাল্য বয়সে ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেছিলেন, রাখালদাসও ছাত্রজীবনের গণ্ডি অতিক্রম করবার পূর্বেই প্রামাণিক গবেষণার জন্য খ্যাতিলাভ করেন। নীব্যুহর সম্পর্কে যে উক্তি করা হয়ে থাকে রাখালদাস সম্পর্কেও কি তাই প্রযোজ্য নয়, ‘he had begun to live ten years earlier than other men?’ আলেকজান্ডারের মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যু সম্পর্কে অধ্যাপক বিউলি বলেন, ‘His sudden death was no freak of fate or fortune. Into thirteen years he had compaessed the energies of many life times… he was doomed to die young.’ রাখালদাস সম্পর্কেও একথাগুলি মনে পড়ে”।(৬৪)

পরিশেষে বলা যায় স্বল্প পরিসর জীবনে রাখাল দাস সুবিশাল সৃষ্টির স্রষ্টা হিসেবে যুগান্তকারী মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারক রূপে এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের সাথে সাহিত্য শিল্পের সংযোগ ঘটিয়ে ইতিহাসকে যেভাবে তিনি আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময় করে তুলেছেন তা যেমন অভিনব, তেমনি বিস্ময়কর।

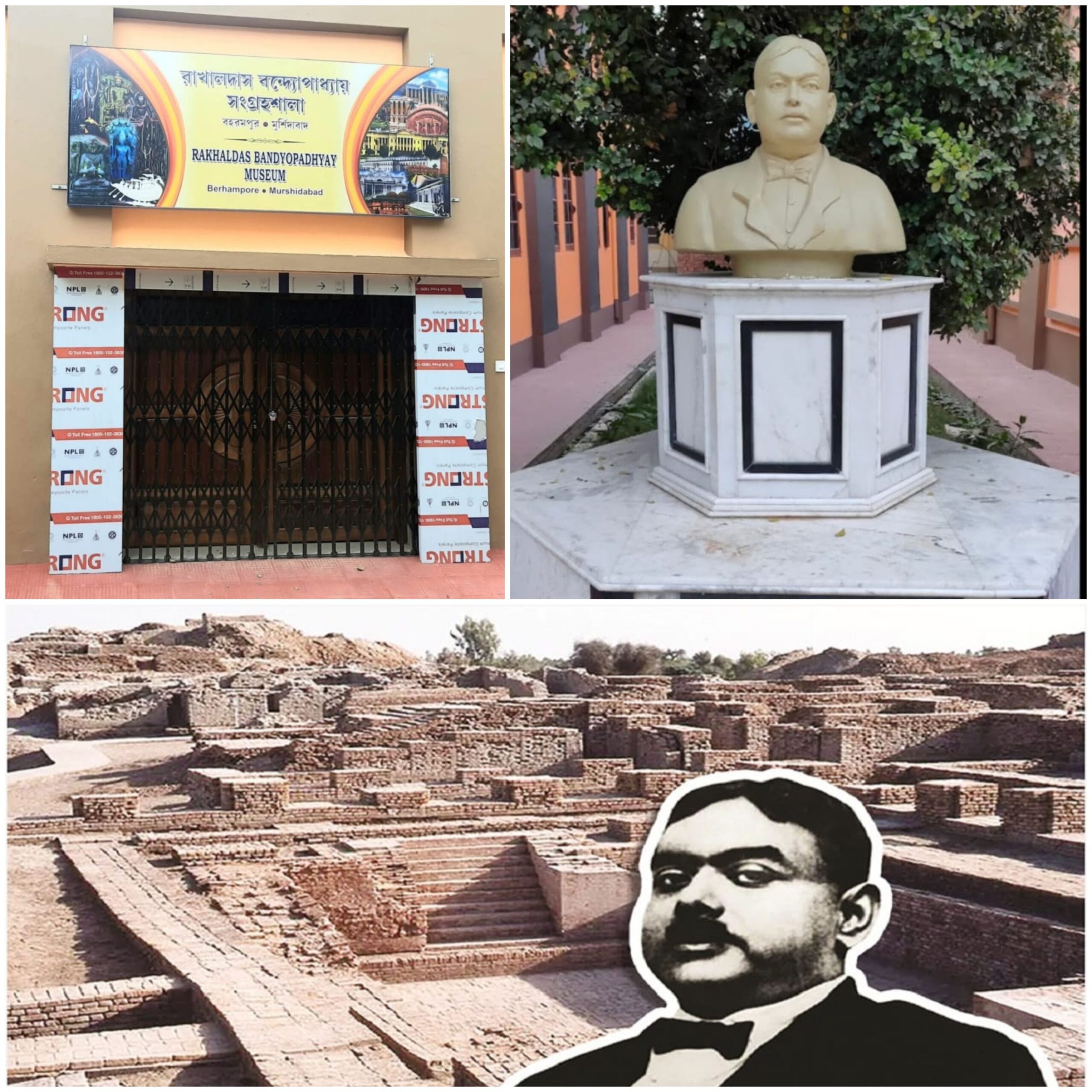

এটা খুবই দুঃখজনক যে মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিপুত্র এই আলোকসামান্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ তথা সুসাহিত্যিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ সময় ধরে ছিলেন নিজ ভূমি পরবাসী।মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ২০১৬ সালের ১২ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বহরমপুর শহরে তার প্রথম জন্ম দিবস উদযাপনের মধ্যে দিয়ে এই ভারত বরেণ্য মানুষটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে বসাতে শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি বছর নিয়ম করে এই ধারা প্রচলিত আছে। এর পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সংস্থাটির উদ্যোগে ২০২০ সালের ১লা অক্টোবর বহরমপুরের পঞ্চানন তলাতে গড়ে তুলে উঠেছে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহশালা, যা এখনো পর্যন্ত বাংলার একমাত্র রাখাল দাস বাবুর নামাঙ্কিত কোন মিউজিয়াম। ওই তারিখেই মুর্শিদাবাদ জেলাতে রাখাল দাস বাবুর প্রথম ও এখনো পর্যন্ত একমাত্র আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়। নানা একজনের মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলাতে 2021 সালে এই সংস্থার উদ্যোগে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের শততম বর্ষ উদযাপিত হয় বর্ষব্যাপী। ভারত প্রণম্য, বিস্তৃত প্রায় প্রত্নতত্ত্ববিদ কে তার ন্যায্য সম্মান জানানোর জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র কে অনেক ধন্যবাদ।

তথ্যসূত্র:-

১)রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্রীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা শ্রাবণ চৈত্র ১৩৮১।

২) কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩)রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় :-এক বিস্মিত অধ্যায়, রজত পাল, পত্র লেখা ২০২২ পৃষ্ঠা ৯৯।

৪) সংসদ বাঙালি চরিত বিধান, প্রথম খন্ড সাহিত্য সংসদ ।

৫) শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা কল্যান কুমার দাশগুপ্ত শরৎ সমিতি, ১৯৯০ পৃষ্ঠা, ২৪৮- ২৪৯।

৬) KrishnaNath college centenary volume 1953.

৭) মুর্শিদাবাদ কথা, (পঞ্চম খন্ড), শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৮)রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চন্দ্র ঘোষ(বাংলার মনীষী) ঢাকা 1931।

৯)রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ২৪৯)।

১০)রামদাস সেন- সময়, জীবন ও সাহিত্য গৌরী ঘোষ, সোপান ২০১৬।

১১) krishnanath college school centenary volume 1953.

১২) ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিককাল, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, মিত্রম 2010।

১৩) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর ঐতিহাসিক উপন্যাস, জয়ন্ত কুমার ঘোষাল, নাগরিক কণ্ঠ শারদীয় ২০২৩।

১৪) শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ সমিতি, ১৯৯০।

১৫) রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এক বিস্মৃত অধ্যায়, রজত পাল, পত্রলেখা ২০২২।

১৬) রমা প্রসাদ ভাস্কর,সময় সারণীতে এতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম। মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান অষ্টম খন্ড, সমপাদনা- অরিন্দম রায়, প্রকাশক- মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র।

১৭) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় -দীনেশচন্দ্র সরকার।

১৮)প্রাচীন ভারত, ইতিহাস চর্চায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার বিশ্বাস।

১৯)সংসদ ইতিহাস অভিধান, দ্বিতীয় খন্ড সুভাষ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ২০১৩।

২০) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রতন কুমার নন্দী, মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান, পঞ্চম খন্ড, 2021.

২১) মুসলমান মসজিদে হিন্দু কীর্তির অবশেষ প্রবন্ধ, বাণী, ফাধন, ১৩১২।

২২)সঙ্গ-প্রসঙ্গ, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা প্রসাদ চন্দ,প্রবাসী, ১৩৩৭ শ্রাবণ।

২৩) মুণ্ডেশ্বরী খোদিত লিপি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, (বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 1313)।

২৪) পুরাতত্ত্ববিদরাখাল দাস, কোরক চৌধুরী।

২৫) রাখাল দাস-নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৪(ইংরেজি -১৯৫৭)

২৬) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এক বিস্মিত অধ্যায়, রজত পাল।

২৭) রমা প্রসাদ ভাস্কর,সময় সারণীতে এতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম। মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান অষ্টম খন্ড, সমপাদনা- অরিন্দম রায়, প্রকাশক- মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র।

২৮) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এক বিস্তৃত অধ্যায়, রজতপাল,পত্রলেখা, ২০২২।

২৯) রমা প্রসাদ ভাস্কর,সময় সারণীতে এতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম। মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান অষ্টম খন্ড, সমপাদনা- অরিন্দম রায়, প্রকাশক- মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র।

৩০) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রতন কুমার নন্দী, মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান, পঞ্চম খন্ড, 2021,সম্পাদনা- অরিন্দম রায় ।

৩১)notes on Indo-Scythian coinage, journal and proceedings of the Society of Bengal new series, volume iv,1908.

৩২) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রতন কুমার নন্দী।

৩৩) সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান, প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬।

৩৪) dictionary of national biography edited by s.p.sen 1972.

৩৫)রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় -এক বিস্মিত অধ্যায়, রজত পাল ২০২২।

৩৬) ঐ

৩৭) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়- পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শারদীয় যুগান্তর।

৩৮) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় -এক বিস্মিত অধ্যায়, রজত পাল ২০২২

৩৯)ঐ।

৪০)11/05/1911:” as regards further appointments I should suggest to promote Banerjee to as assistant superintendentship. He has actually been doing the work of which Dayaram was appointed and he has tried his best for Indian museum to which he is really devoted under most adverse circumstances. (No-109 of 1909-ASI)

৪১) রমা প্রসাদ ভাস্কর,সময় সারণীতে এতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম। মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান অষ্টম খন্ড, সমপাদনা- অরিন্দম রায়, প্রকাশক- মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র।

৪২) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় -এক বিস্মিত অধ্যায়, রজতপাল, পত্র লেখা ২০২২।

৪৩)রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর ঐতিহাসিক উপন্যাস, সুদীপা চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান, ষষ্ঠ খন্ড, সম্পাদনা- অরিন্দম রায়।

৪৪)রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় -এক বিস্মিত অধ্যায়, রজত পাল, পত্র লেখা ২০২২।

৪৫)রমা প্রসাদ ভাস্কর,সময় সারণীতে এতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম। মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান অষ্টম খন্ড, সমপাদনা- অরিন্দম রায়, প্রকাশক- মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র।

৪৬) finding forgotten cities -Nayanjot Lahiri, 2005, page -253.

৪৭) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় -এক বিস্তৃত অধ্যায়, রজত পাল, ২০২২।

৪৮)ঐ।

৪৯)স্মরণেনও মননে মুর্শিদাবাদ, সাবিত্রী প্রসাদ গুপ্ত, ২০১৪, পৃষ্ঠা -79

৫০) রমা প্রসাদ ভাস্কর,সময় সারণীতে এতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম। মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান অষ্টম খন্ড, সম্পাদনা- অরিন্দম রায়, প্রকাশক- মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র।

৫১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় -এক বিস্তৃত অধ্যায়, রজত পাল, ২০২২।

৫২) প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ভারত -শাশ্বতী দাস।

৫৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস, গৌরীশংকর দে ও শুভ্রদীপ দে, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১০।

৫৪) Ruins of Mohenjo-Daro, Rakhal Das Banerjee.

৫৫) রমা প্রসাদ ভাস্কর,সময় সারণীতে এতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম। মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান অষ্টম খন্ড, সম্পাদনা- অরিন্দম রায়, প্রকাশক- মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র।

৫৬)শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ সমিতি, ১৯৯০।

৫৭) confidential letter of Marshall to Rakhal Das Banerjee.

৫৮) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় -এক বিস্তৃত অধ্যায়, রজত পাল, ২০২২।

৫৯)শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ সমিতি, ১৯৯০।

৬০)ASI- no. 839/iii of 1920.

৬১) রমা প্রসাদ ভাস্কর,সময় সারণীতে এতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম। মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান অষ্টম খন্ড, সম্পাদনা- অরিন্দম রায়, প্রকাশক- মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র।

৬২) ঐ।

৬৩) ঐ।

৬৪) ঐ।

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)