বাংলায় বৌদ্ধধর্মের এক সুদীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে, যা প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়ে মধ্যযুগে এর স্বর্ণযুগে পৌঁছেছিল। সেই সময়কালে, বাংলা বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হত, যেখানে প্রতিষ্ঠানগত বৌদ্ধধর্ম এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা উভয়ই সমান্তরালভাবে প্রসার লাভ করেছিল। তবে, সময়ের পরিক্রমায়, রাজকীয় সহায়তার অবসান এবং বৌদ্ধদের অন্যান্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে এই অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে।

ঔপনিবেশিক যুগে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, বাংলায় বৌদ্ধধর্মের এক নতুন পুনরুজ্জীবন ঘটে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গ এই পুনরুজ্জীবনে এক মারাত্মক আঘাত হানে। পূর্ব বাংলার বৌদ্ধরা, বাস্তুচ্যুত হয়ে, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী বা শরণার্থী হিসেবে এক নতুন জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই বাঙালিভাষী বৌদ্ধরা কলকাতা, হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় অসংখ্য বিহার, সংঘাশ্রম, মন্দির এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তারা তাদের পূর্ববর্তী পূর্ব বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পরম যত্নে সংরক্ষণ ও লালন করে চলেছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ সংস্কৃতির এই সমস্ত দিকগুলোকে নতুনভাবে তুলে ধরার একটি প্রয়াস।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন

বৌদ্ধধর্মের সূচনালগ্ন থেকেই বাংলার সঙ্গে এর এক গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গৌতম বুদ্ধের সময়কাল থেকেই বাংলা বৌদ্ধ ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। যদিও প্রামাণিক ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে বুদ্ধের সময়েই বাংলার মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল কিনা, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, তবে বার্মিজ (মিয়ানমার) বৌদ্ধ ইতিহাসের উৎস থেকে জানা যায় যে, গৌতম বুদ্ধ ৫৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন মিয়ানমারের সুধর্মাপুরে গিয়েছিলেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে বৌদ্ধ ঐতিহাসিকরা প্রায়শই দাবি করেন যে, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, যা মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত সংলগ্ন, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বৌদ্ধধর্ম

মৌর্য শাসন: হর্যঙ্ক রাজবংশ (আনুমানিক ৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) থেকে মৌর্য শাসন (৩২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম একটি জনপ্রিয় ধর্ম হয়ে ওঠে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ) বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। মৌর্য সম্রাট অশোকের (২৭৩-২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) শাসনামলে বৌদ্ধধর্মের আরও সমৃদ্ধি ঘটে। কলিঙ্গ যুদ্ধের (২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পর অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং বিশ্বজুড়ে বুদ্ধের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য রাজকীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগেই তৃতীয় বৌদ্ধ পরিষদ (বৌদ্ধ সংগীতি) ২৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা ২৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অশোক সাধারণ মানুষের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার শিলালিপি এবং স্তম্ভগুলিতে বিভিন্ন ভাষা (প্রাকৃত এবং গ্রীক উভয়ই ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপিতে) ব্যবহার করেছিলেন। এই পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল বৌদ্ধদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একীকরণ এবং ত্রিপিটকের একটি সম্পূর্ণ লিখিত রূপ লাভ।

কুশান যুগ: মৌর্য-পরবর্তী যুগে, শুঙ্গ শাসকদের (১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) কাছ থেকে বৌদ্ধধর্ম একটি অস্থায়ী ধাক্কা খায়। তবে, কুশান শাসকদের (খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) অধীনে ভারতে বৌদ্ধ মতাদর্শ আরও বিকশিত হয়। কণিষ্কের রাজত্বকালে (৭৮ খ্রিস্টাব্দ-১০৩ খ্রিস্টাব্দ) ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে সমৃদ্ধ রূপ ধারণ করে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়, ৭৮ খ্রিস্টাব্দে কুবান বিহারে (জলন্ধর) চতুর্থ বৌদ্ধ পরিষদ অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিষদে ত্রিপিটকের সংস্কৃত অনুবাদের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ভাষ্য ও গ্রন্থ রচিত হয়। এই পরিষদ হীনযান ও মহাযান মতবাদ নামে নির্বাণ লাভের দুটি ভিন্ন উপায় গ্রহণ করে, যেখানে হীনযানীরা পরে নিজেদের থেরবাদী হিসেবে পরিচয় দেয়। কুশানরা পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলে, যা শেষ পর্যন্ত গুপ্ত যুগে (৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ) এবং হর্ষবর্ধনের (৫৯০-৬৪৭) রাজত্বকালে চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ভারত সফরে উৎসাহিত করে। একই সময়ে, কুশানরা বিভিন্ন রূপে বুদ্ধের প্রতিমা পূজাকে জনপ্রিয় করে তোলে।

পাল সাম্রাজ্য: বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ: খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, পাল-পূর্ব বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ততটা সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি। তবে, চীনা পরিব্রাজকরা [যেমন হিউয়েন সাঙ (ইউয়ান চাং) এবং ই-ৎসিং] সমতট (পূর্ববঙ্গ), কর্ণসুবর্ণ (মধ্যবঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ) এবং পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ) বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও অনুসারীদের সমৃদ্ধির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম দিকের গুপ্ত শাসকদের মতো, গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ) বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন এবং এমনকি বৌদ্ধ মঠ ও প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন।(যদিও এ মত সর্বজনগ্রহ্য নয়, কারণ শশাঙ্কর মৃত্যুর সামান্য পরবর্তী সময়ে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ মহানগরীতেই তিনি রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার দর্শন করেন এবং তা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল বলে তাঁর বর্ণনায় জানা যায়।) এর ফলে পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে বাংলায়, বৌদ্ধধর্ম একটি অস্থায়ী ধাক্কা খায়। তবে, ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্রের (৫২৯-৫৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) জন্ম হয়েছিল।

পাল সাম্রাজ্যের উত্থানের সাথে (৭৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ) বৌদ্ধধর্ম আবার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা শ্রী গোপাল (৭৫০-৭৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বৌদ্ধধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নালন্দা (বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশ) এবং তার রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র ধর্মপাল, সর্বশ্রেষ্ঠ পাল রাজা (৭৭০-৮১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), অন্যান্য বৌদ্ধ মঠের পাশাপাশি বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ই বিভিন্ন এশীয় দেশ থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। রাজা দেবপাল (৮১০-৮৫০) দ্বারা বৌদ্ধধর্মের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পালদের শাসনামলে, বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রবাদ প্রবর্তন সহ বিভিন্ন পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। বাংলার বৌদ্ধ ‘সিদ্ধাচার্যদের’ লেখা এবং প্রচারের মাধ্যমে বাংলায় পালদের অধীনে তন্ত্রবাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান এবং সহজযান সমৃদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা শেষ পর্যন্ত বাংলায় বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের (যেমন নাথধর্ম, কৌলধর্ম, অবধূত, সহজিয়া এবং বাউল) বিকাশে অবদান রাখেন। এই সমস্ত ধারা বাংলার তথাকথিত নিম্নবর্ণের সম্প্রদায়গুলিকে তাদের পছন্দ অনুসারে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়: পাল-পরবর্তী শাসনামলে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি কমতে শুরু করে। সেন শাসকদের (১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ-১২০৭ খ্রিস্টাব্দ) উত্থান বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার সেন শাসকরা ব্রাহ্মণবাদী হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, বৌদ্ধ দেবতা, প্রতিষ্ঠান এবং পণ্ডিতরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারায়। অন্যদিকে, ব্রাহ্মণবাদী হিন্দুধর্ম সেনাদের কাছ থেকে সরাসরি ‘রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা’ পায়। এইভাবে বৌদ্ধরা ধীরে ধীরে বাংলায় তাদের সমৃদ্ধি হারায়।

প্রায় একই সময়ে, বখতিয়ার খলজির আক্রমণ (১২০৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার ব্রাহ্মণবাদী হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধ উভয় সমাজের জন্য একটি ধ্বংসাত্মক ঘটনা হিসাবে দেখা দেয়। বখতিয়ার খলজি নিজেই নালন্দা, বিক্রমশীলা এবং আরও অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছিলেন যা বৌদ্ধ গ্রন্থে পূর্ণ ছিল। অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত দেশ ছেড়ে পালিয়ে নেপাল, তিব্বত, ওড়িশা এবং মিয়ানমারে আশ্রয় নেন। বৌদ্ধ মঠগুলি পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকগুলি শেষ পর্যন্ত মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল। এবং বাংলার সুলতানদের (১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ), মুঘলদের (১৫৭৬-১৭০৭) এবং বাংলার নবাবদের (১৭০৭-১৭৭২) শাসনামলে বৌদ্ধরা এবং বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্র থেকে কোনো সমর্থন পায়নি। বিরোধিতা, নির্যাতন, ধর্মান্তর এবং উদাসীন মনোভাব সত্ত্বেও, বাংলার কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বৌদ্ধধর্ম টিকে ছিল। চাকমা, আরাকানি, মারমা, রাখাইন এবং মগ বড়ুয়ারা তাদের নিজস্ব উপায়ে বৌদ্ধ ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। অন্যদিকে, তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম বাংলার উত্তর দিকের হিমালয়ের রাজ্যগুলিকে (বিশেষ করে সিকিম এবং ভুটান) প্রভাবিত করেছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন:-

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা বৌদ্ধধর্মকে নতুন জীবন দেয়। প্রাচ্যবিদরা, বিশেষ করে ব্রিটিশ প্রশাসনিক পণ্ডিতরা, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এবং অশোকের শিলালিপি অধ্যয়ন এবং পুনরায় ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। একই সাথে, বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত বৌদ্ধ পণ্ডিতদের পাশাপাশি অ-বৌদ্ধ বাঙালি পণ্ডিতরাও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। এই প্রবণতাগুলি শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মে পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই সময়ে দুটি মৌলিক প্রবণতার বৃদ্ধি ঘটে: (ক) বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা, এবং (খ) বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রকাশনা।

আধুনিক বাংলায় একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয়েছিল। এটি আরাকান (মিয়ানমার) থেকে আসা সন্ন্যাসী সরমেধ মহাস্থবির শুরু করেছিলেন। তিনি ১৮৫৭ সালে চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের মধ্যে থেরবাদ প্রবর্তন করেন। রানী কালিন্দীর (চাকমাদের) সমর্থনে সরমেধ মহাস্থবির রাঙ্গুনিয়া (বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলা) তে একটি বৌদ্ধ মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভিক্ষু চন্দ্র মোহন (পুণ্যাচার) এই মঠের দায়িত্বে ছিলেন। পরে (১৮৭৪ সালে), পাহাড়তলী (রাঙ্গুনিয়া) তে আরও একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ মঠের পাশাপাশি; রানী কালিন্দা বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করার জন্য তার এলাকায় একটি বৌদ্ধ উৎসবের প্রবর্তন করেন।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে (১৮৭৯-১৯২৯), বাংলার বৌদ্ধরা চট্টগ্রাম এবং কলকাতায় বেশ কয়েকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী হওয়ায়; কলকাতা পূর্ব বাংলার অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং সাধারণ বৌদ্ধদের আকর্ষণ করেছিল। ১৮৭২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, বাঙালি বৌদ্ধরা কলকাতা এবং চট্টগ্রাম থেকে বাংলা এবং ইংরেজিতে বেশ কয়েকটি কাজ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে, ফুলচন্দ্র বড়ুয়া, ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-১৮৯৪), রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২), নবরত্ন পণ্ডিত (১৮৬৬-১৮৯৬), সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৬৬-১৯০৮), অগ্রসর মহাস্থবির (১৮৬৩-১৯৪২), প্রজ্ঞান লোক মহাস্থবির (১৮৭৮-১৯৭০), বংশদীপ মহাস্থবির (১৮৮৩-১৯৭১), ভিক্ষু শীলভদ্র (১৮৮৭-১৯৭৪) এবং ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার (১৮৮৮-১৯৪৮) অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তারা কেবল বাংলার বৌদ্ধদের সংগঠিত করার লক্ষ্যেই কাজ করেননি, বরং বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাকে জনপ্রিয়ও করেছেন।

কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাংলার বৌদ্ধ সংগঠনগুলো [যেমন মহাবোধি সোসাইটি, বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা), এবং বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি, ইত্যাদি] বৌদ্ধ গবেষণা এবং পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সমস্ত উদ্যোগের মাধ্যমে, বাঙালি বৌদ্ধরা বার্মা (মিয়ানমার), থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা সহ অন্যান্য দেশের বৌদ্ধদের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন করে। এই প্রসঙ্গে, বার্মা এবং শ্রীলঙ্কা ঔপনিবেশিক বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশে খুব সহায়ক ছিল।

বঙ্গভঙ্গ (১৯৪৭): বৌদ্ধদের স্থানচ্যুতি ও পুনর্বাসন:-

বঙ্গপ্রদেশের বিভাজনের (১৯৪৭) কারণে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমৃদ্ধি গুরুতর ধাক্কা খায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হুমকি এবং নিপীড়নের ভয়ে পূর্ব বাংলার বৌদ্ধদের (অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সাথে) ভারতে ‘স্বেচ্ছায়’ এবং ‘বাধ্যতামূলকভাবে’ উভয় রূপেই দেশান্তরিত হতে হয়েছিল। অবিভক্ত বাংলায়, বৌদ্ধ জনসংখ্যার দিক থেকে শীর্ষ চারটি জেলা ছিল চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল (CHT), চট্টগ্রাম, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি (পাঁচটি থানার আঞ্চলিক সীমা ছাড়া) ভারতের সাথে রয়ে গেলেও, সিএইচটি এবং চট্টগ্রাম বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান) অংশ হয়ে গেছে। আদমশুমারির তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সালে সিএইচটি-তে বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতাংশ ছিল ৭৮.১৯% যা ১৯৮১ সালে ৫১.১৫% এ নেমে আসে। একইভাবে, চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জনসংখ্যা ১৯৫১ সালের ৩.৭০% থেকে ১৯৮১ সালে ২.২৩% এ হ্রাস পায়। একই প্রবণতা বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, বান্দরবান এবং বরগুনা জেলাতেও লক্ষ্য করা গেছে।

বাংলাদেশে (সাবেক পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান) বৌদ্ধ জনসংখ্যা হ্রাসের কয়েকটি কারণ ছিল: (i) ধর্মীয় কারণে নিরাপত্তাহীনতা ও নিপীড়নের আশঙ্কা, (ii) অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাষ্ট্রীয় নীতি, এবং (iii) বৌদ্ধদের অন্য ধর্মে ধর্মান্তর। প্রথমটি ‘বিভাজন-প্রেরিত স্থানচ্যুতির’ একটি বহু আলোচিত কারণ। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মতো, বৌদ্ধরাও বিভাজনের অভিশাপ থেকে রক্ষা পায়নি। দ্বিতীয়টি সিএইচটি-তে মুসলিম চাষিদের পরোক্ষ ‘রাষ্ট্রীয় সমর্থন’ দিয়ে বসতি স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত ছিল যা অ-চাকমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে। তৃতীয় কারণটি ছিল/আছে বৌদ্ধদের অন্য ধর্মে ধর্মান্তর। এখানে, আমরা পার্বত্য বৌদ্ধদের খ্রিস্টান ও ইসলামে ধর্মান্তর দেখতে পাই। এই সমস্ত কারণগুলি পূর্ব পাকিস্তান/পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে বৌদ্ধদের স্বেচ্ছামূলক এবং জোরপূর্বক অভিবাসনের শক্তি তৈরি করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং অরুণাচল প্রদেশে চলে এসেছিলেন, যেখানে তাদের একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। যেহেতু ঔপনিবেশিক যুগে চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের কলকাতার সাথে খুব ভালো সামাজিক সম্পর্ক ছিল, তাই তাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তার:-

পশ্চিমবঙ্গ ১৯৪৭ সালে খুব কম বৌদ্ধ জনসংখ্যা নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, শুধুমাত্র দার্জিলিং জেলায় উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ জনসংখ্যা ছিল (মোট ৫৮,৯৪৩ জন বা ১৮.৪৩%)। এবং জলপাইগুড়িতে ৭,৫৬৩ জন বৌদ্ধ জনসংখ্যা ছিল (জেলার মোট জনসংখ্যার ০.৭৬%)। অন্যদিকে, দেশভাগের আগে কলকাতা এবং এর আশেপাশে কিছু শহুরে মধ্যবিত্ত বৌদ্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ জনসংখ্যা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে নেপালিভাষী বৌদ্ধ (তামাং, গুরুং, লেপচা), তিব্বতি বৌদ্ধ (ভোটিয়া), এবং বাঙালিভাষী বৌদ্ধ (মগ, বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, ম্রু, ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত। আদমশুমারি প্রতিবেদনে বাঙালিভাষী বৌদ্ধদের আলাদা কোনো তালিকা নেই। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ জনসংখ্যা গণনা করা একটি কঠিন কাজ, বিশেষ করে যারা পূর্ব বাংলা থেকে স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক অভিবাসী হিসেবে এসেছেন। যেহেতু চেহারা, ভাষা, খাবার, পোশাক এবং সাংস্কৃতিক অভ্যাসের দিক থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য নেই; অনেক ক্ষেত্রে, আদমশুমারি গণনাকারীরা বাঙালিভাষী বৌদ্ধদের হিন্দু হিসাবে নথিভুক্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ বৌদ্ধ নাগরিকরা এই দাপ্তরিক বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন নন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৮৩,০০০ জন। তবে, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ জনসংখ্যা প্রায় ৩,০০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতি তিনটি স্বতন্ত্র উপায়ে ছড়িয়ে পড়ছে:

(ক) পূর্ব বাংলার বংশোদ্ভূত বৌদ্ধদের দ্বারা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির বৃদ্ধি:

বাঙালিভাষী বৌদ্ধরা প্রধানত কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান (পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমান), এবং মেদিনীপুর (পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম) জেলাগুলিতে কেন্দ্রীভূত। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার মতো কিছু জেলায় তাদের সংখ্যা খুব কম। তবে, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলাগুলিতে বাঙালিভাষী বৌদ্ধদের একটি উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা রয়েছে।

কলকাতায় ‘বাঙালি বৌদ্ধরা’ প্রধানত বাউবাজার, তালতলা, বেহালা, গড়িয়া, টালিগঞ্জ, চেতলা, আলিপুর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বান্ধবনগর, তেঘরিয়া এবং সল্টলেক সিটিতে কেন্দ্রীভূত। উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়া, ইছাপুর, সোদপুর, দত্তপুকুর, শ্যামনগর, ব্যারাকপুর এবং বিবেকনগরে তাদের উল্লেখযোগ্য ঘনত্ব রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, মহেশতলা, রামপুর এবং আক্রায় তাদের জনসংখ্যা পাওয়া যায়। হাওড়ার সাঁতরাগাছি এবং বেলুড়ে; নদীয়ার চাকদহ এবং কল্যাণী; হুগলির ব্যান্ডেল, রিষড়া, পলবা এবং ভদ্রেশ্বরে; এবং বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর, বার্নপুর এবং কালনায় তাদের বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায়, বাঙালিভাষী বৌদ্ধদের মূল ঘনত্ব ময়নাগুড়ি, মালবাজার, গোয়ারকাঁটা, বাগরাকোট, নাগরাকাটা, ওদলাবাড়ি, বিন্নাগুড়ি এবং দমদমে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারে আমরা তাদের জনসংখ্যা হ্যামিল্টনগঞ্জ, কালচিনি এবং ফালাকাটায় পেয়েছি। দার্জিলিংয়ে নেপালিভাষী বৌদ্ধ এবং তিব্বতি বৌদ্ধদের বিপুল সমাবেশ থাকলেও, শিলিগুড়ি মহকুমায় বাঙালি বৌদ্ধদের জনসংখ্যা পাওয়া যায়।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, পশ্চিমবঙ্গে আসার পর, বাঙালিভাষী বৌদ্ধরা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় তাদের বসতি স্থাপন করেন এবং তাদের গ্রাম/এলাকার নাম রাখেন বড়ুয়াপাড়া (বড়ুয়া বৌদ্ধদের গ্রাম) এবং বুদ্ধপাড়া (বৌদ্ধ গ্রাম) তাদের পরিচয় বজায় রাখার জন্য। যেহেতু বাঙালি বৌদ্ধরা একটি সম্প্রদায় হিসাবে একসাথে থাকতে পছন্দ করেন, তাই তারা পশ্চিমবঙ্গে তাদের ঘনত্বের এলাকায় বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার (মঠ) নির্মাণ করেছেন। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা তাদের বিহারগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে।

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে, বাঙালি বৌদ্ধরা ১৯২০ সাল থেকে বেশ কয়েকটি মঠ নির্মাণ করেছেন। কৃপাসারণ মহাস্থবির দ্বারা গন্ধমাদন বিহার (দার্জিলিং) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটি শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের পর, অতুল সেন ভিক্ষু জলপাইগুড়ির থেরবাদী বৌদ্ধদের সংগঠিত করা শুরু করেন। তিনি মালবাজারে “উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সংঘাশ্রম” (১৯৫০ সালে) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি শেষ পর্যন্ত সেই অঞ্চলের বৌদ্ধদের জন্য অনুপ্রেরণার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সংঘাশ্রম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, নাগরাকাটার (জলপাইগুড়ি জেলা) বৌদ্ধরা ১৯৫৬ সালে বুদ্ধ জয়ন্তী বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরে ১৯৬৩ সালে শিলিগুড়িতে বুদ্ধভারতী বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। আরেকটি বৌদ্ধ বিহার ১৯৬৮ সালে নাগরাকাটায় প্রতিষ্ঠিত হয় (জ্ঞানহোত্তা মহাস্থবিরের নির্দেশনায়)। বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার এই প্রবণতা জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের বৌদ্ধরা আরও বজায় রেখেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরবঙ্গে বাঙালিভাষী বৌদ্ধদের দ্বারা মোট ২০টি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (আলিপুরদুয়ার: ৪, জলপাইগুড়ি: ১১, দার্জিলিং: ৪, কোচবিহার: ১)।

উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি এখন উত্তরবঙ্গ ভিক্ষু পরিষদ (১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ ভিক্ষু পরিষদ) দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে। একই সাথে, উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ ফোরাম (১৯৯৯) মহাযান এবং থেরবাদ অনুসারীদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের জন্য কাজ করছে।

দক্ষিণ বাংলার ক্ষেত্রে, বাঙালিভাষী বৌদ্ধদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, কারণ পূর্ব বাংলার বৌদ্ধ এবং কলকাতা ও তার শহরতলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই সংগঠনগুলো উনিশ শতকের শেষ থেকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রচারে সক্রিয়ভাবে জড়িত। অন্যদিকে, নতুন অভিবাসীরা কলকাতা এবং দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিভাষী বৌদ্ধদের দ্বারা পূর্ব বাংলা থেকে অভিবাসনের পর নির্মিত পঞ্চাশটিরও বেশি বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির লক্ষ্য করা গেছে (কলকাতা: ১৫, উত্তর ২৪ পরগনা: ১৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ৬, হাওড়া: ৩, হুগলি: ৪, মেদিনীপুর: ২, বীরভূম: ২, বর্ধমান: ৩, নদিয়া: ১)। এই ধরনের সংগঠনগুলির মধ্যে “টালিগঞ্জ বৌদ্ধ সমিতি” একটি বিশিষ্ট নাম। এটি ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৌদ্ধরা ১৯৬৫ সালে গড়িয়ায় (কলকাতা) “গড়িয়া বুদ্ধ মন্দির” নামে একটি বৌদ্ধ মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার উত্তরাঞ্চলে, তারা ১৯৬৭ সালে দমদমে ধর্মচক্র বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালে, ধর্মসার মহাস্থবির (একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) কলকাতার পটারি রোডে বেদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মূলত একটি বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র। এই নবনির্মিত বৌদ্ধ সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

কলকাতা ছাড়াও, বাঙালিভাষী বৌদ্ধরা দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন জেলায় বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রসঙ্গে, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বৌদ্ধ সংগঠনগুলির উদাহরণ দেওয়া যায়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বৌদ্ধ মন্দির এবং বিহার (মোট ১৪টি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলি প্রধানত দমদম, ব্যারাকপুর, শ্যামনগর, ইছাপুর, সোদপুর, মধ্যমগ্রাম এবং দত্তপুকুরে অবস্থিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মহেশতলা বৌদ্ধ বিহার (১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত), আকরা বুদ্ধ সমিতি (আকরা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে), এবং শাক্যমুনি বিহার (১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত) এর মতো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ কেন্দ্র রয়েছে।

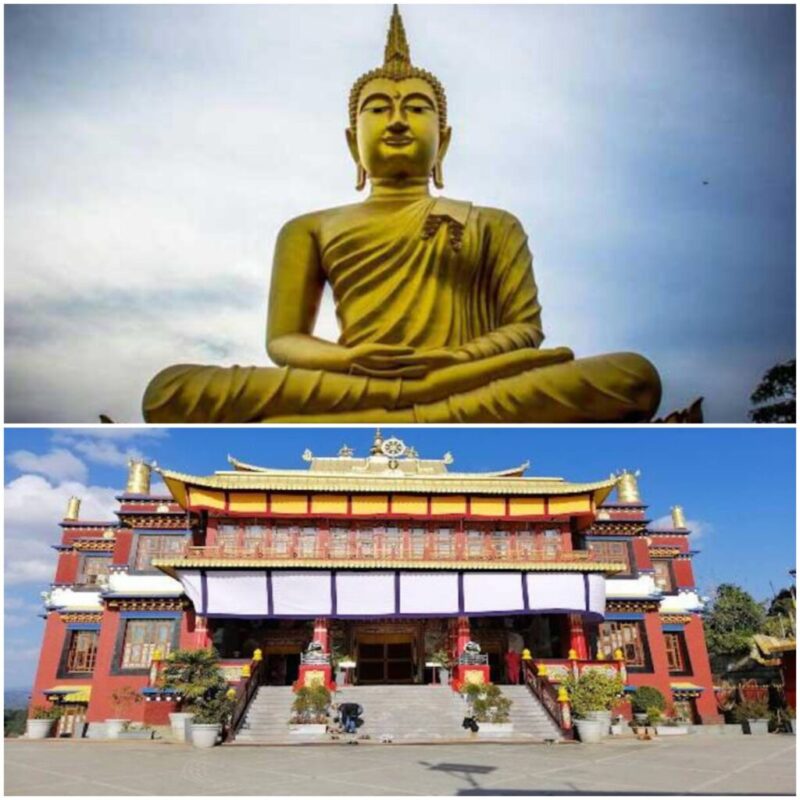

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যমান বৌদ্ধ মঠ/প্রতিষ্ঠানগুলির বেশিরভাগই ঔপনিবেশিক-পরবর্তী যুগে (১৯৪৭ সাল থেকে) নির্মিত হয়েছে। সাধারণ বৌদ্ধদের সমর্থনে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের মন্দির এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অনেক সময়, তারা ভারত এবং অন্যান্য দেশের বৃহত্তর বৌদ্ধ সংগঠনগুলির কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সাঁতরাগাছি (হাওড়া) এবং মালবাজার (জলপাইগুড়ি) এর চমৎকার বৌদ্ধ মন্দিরগুলি এই ধরনের উদ্যোগের কয়েকটি উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ বৌদ্ধ মন্দির একবিংশ শতাব্দীতে তাদের অবস্থার উন্নতি করেছে।

(খ) তফসিলি জাতিভুক্তদের নব-বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তর:

পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতিভুক্ত হিন্দুরা ডঃ বি.আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) প্রবর্তিত নব-বৌদ্ধধর্মের (নবযান) প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিভাষী তফসিলি জাতিভুক্তরা, নব-বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর; তাদের নিজস্ব সংগঠন (বৌদ্ধ মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে) গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ (১৯৭০), চম্পাহাটি আম্বেদকর সমিতি (১৯৮৮), সুদাবর্ণ আম্বেদকর সমিতি (২০০১), ভারতীয় পাউন্ড্র সোসাইটি (২০০৬), এবং পাউন্ড্র মহাসংঘ (২০০৮) সুন্দরবন ডেল্টায় (উপকূলীয় পশ্চিমবঙ্গ) বেশ সক্রিয়। একই সাথে, মূলনিবাসী সমিতি (২০০৬) এবং গৌতম বুদ্ধ গাইডেন্স একাডেমি (২০১১) পাউন্ড্র, নমশূদ্র, রাজবংশী, জলিয়া কৈবর্ত্য এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য তফসিলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করছে। এই সংগঠনগুলি তফসিলি জাতিভুক্তদের মধ্যে বৌদ্ধ সামাজিক সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করছে।

(গ) উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং তিব্বতিদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার: পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চল (দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার) তিব্বতি বৌদ্ধদের উষ্ণভাবে গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে ভারত-চীন যুদ্ধের (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) পর। তিব্বতি বৌদ্ধরা, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দির ও মঠের অধীনে নিজেদের সংগঠিত করা শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে, তিব্বতি এবং তামাংদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহাযানী বৌদ্ধ মঠগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাঙালিভাষী বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক জীবন:-

পূর্ব বাংলার বংশোদ্ভূত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সাধারণ বৌদ্ধরা থেরবাদ (বৌদ্ধধর্মের একটি ঐতিহ্যবাহী রূপ, যা হীনযান নামেও পরিচিত) এর অনুসারী, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতিভুক্তরা নবযান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। তারা পূর্ব বাংলা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বহন করেন। তাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে দুটি পৃথক শিরোনামে আলোচনা করা যেতে পারে: (ক) গোষ্ঠী সংস্কৃতি এবং (খ) পারিবারিক সংস্কৃতি। ‘গোষ্ঠী সংস্কৃতি’ বলতে বৌদ্ধ বিহারে গোষ্ঠীভিত্তিক উৎসব বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উদযাপনকে বোঝায়। আর ‘পারিবারিক সংস্কৃতি’ বলতে তারা তাদের বাড়িতে যে অনুষ্ঠান বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন তা বোঝায়।

গোষ্ঠী সংস্কৃতি: বিহারকেন্দ্রিক উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান :-

বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিহারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হওয়ায়, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বৌদ্ধরা সারা বছর ধরে মঠ/মন্দিরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করেন। তাদের বেশিরভাগ গোষ্ঠীভিত্তিক উৎসব পূর্ণিমা রাতে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি হিন্দুদের মতোই তারা বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুযায়ী বিভিন্ন পূর্ণিমা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে উদযাপন করেন। এমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ‘বুদ্ধ পূর্ণিমা’ (বৈশাখী পূর্ণিমা), ‘প্রবারণা পূর্ণিমা’, ‘কঠিন চীবর দান’ ইত্যাদি সমস্ত বৌদ্ধ বিহারে পালিত হয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমা: এটি সবচেয়ে জাঁকজমকের সাথে পালিত হয়। এই দিনটি বৌদ্ধদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র বলে বিবেচিত হয় কারণ বুদ্ধের জীবনের তিনটি মহান ঘটনা [গৌতম বুদ্ধের জন্ম (লুম্বিনিতে), গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ (বোধগয়ার বোধিবৃক্ষের নিচে) এবং মহাপরিনির্বাণ (কুশিনগরে)] একই পূর্ণিমাতে ঘটেছিল। এই দিনে, প্রতিটি বৌদ্ধ পরিবার তাদের বাসস্থান এবং বুদ্ধ মন্দিরগুলি তাদের সাধ্যমতো সাজায়। তারা সম্মিলিতভাবে ‘বিশ্ব শান্তি এবং সকল প্রাণীর জন্য’ প্রার্থনা করে, বুদ্ধের পূজা করে এবং ‘পঞ্চশীল’ (বৌদ্ধধর্মের পাঁচটি নীতি) গ্রহণ ও মেনে চলার শপথ নেয়। তারা দিনটি বৌদ্ধধর্মের তিনটি মৌলিক ধারণা – দান (দানশীলতা), শীল (নীতি) এবং ভাবনা (ধ্যান) – এর সাথে অতিবাহিত করে। এই উপলক্ষে, বৌদ্ধরা প্রায় প্রতিটি বিহারে বৌদ্ধধর্ম, এর দর্শন এবং ধর্মোপদেশ নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা: বুদ্ধ পূর্ণিমার মতো, ‘আষাঢ়ী পূর্ণিমা’ (ধর্মচক্র প্রবর্তন) ও বাঙালি বৌদ্ধদের জন্য একটি বিশেষ দিন। সেদিন তারা সম্মিলিতভাবে পিণ্ডদান, শীল গ্রহণ এবং প্রদীপ পূজার মতো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তারা ধর্মীয় আলোচনা এবং বৌদ্ধধর্মের উপর বিশেষ ধর্মোপদেশেরও আয়োজন করেন।

প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান: ‘আষাঢ়ী পূর্ণিমা’র পর, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সাধারণত তিন মাস তাদের নিজ নিজ মঠে অবস্থান করেন এবং অধ্যয়ন, শিক্ষাদান এবং ধর্মীয় আলোচনায় সময় দেন। এই ঐতিহ্যটি বর্ষাব্রত নামে পরিচিত। বর্ষাব্রত শেষ হয় ‘অশ্বিনী পূর্ণিমা’ (বাংলা পঞ্জিকার Ashwin মাসের পূর্ণিমা তিথি) দিয়ে। এই ‘অশ্বিনী পূর্ণিমা’ ‘প্রবারণা পূর্ণিমা’ নামেও পরিচিত। এই দিনে, সন্ন্যাসীরা আত্ম-পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ বর্ষাকালে যদি তারা কোনো অসদাচরণ করে থাকেন তবে তা স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকেন। সাধারণ বৌদ্ধরাও ‘প্রবারণা’ অনুসরণ করেন এবং তাদের ভুল সংশোধন করার এবং সকল শত্রু ও বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে সম্প্রীতি ও ঐক্যের পরিবেশ তৈরি করার শপথ নেন। প্রকৃতপক্ষে, ‘প্রবারণা’ হলো সাম্প্রদায়িক অনুভূতি জোরদার করার একটি উৎসব, শুভেচ্ছা বিনিময়ের একটি উৎসব। এছাড়াও, বাঙালি বৌদ্ধ পরিবারের অভিভাবকরা তাদের ছেলেদের মানসিক বিকাশের জন্য বুদ্ধের পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন। এবং বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করার জন্য, ছেলেদের একটি বৌদ্ধ মঠে ‘শ্রামণ’ (একজন সন্ন্যাসীর প্রাথমিক পর্যায়) হিসাবে থাকতে উৎসাহিত করা হয়।

প্রবারণা পূর্ণিমার পরের দিন থেকে মাসব্যাপী ‘কঠিন চীবর দান’ উৎসব শুরু হয়। ‘চীবর’ হলো সন্ন্যাসীদের পরিধেয় বস্ত্র। সাধারণত, যারা বর্ষাব্রত পালন করেন, তাদের ‘কঠিন চীবর’ দেওয়া হয়। যেহেতু ‘কঠিন চীবর দান’ একটি কঠিন কাজ এবং এক মাসের মধ্যে এটি সম্পন্ন করতে হয়, তাই সব বৌদ্ধ মঠ এই উৎসবের আয়োজন করে না। বরং, বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ সম্মিলিতভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সে ক্ষেত্রে, কাছাকাছি মঠের সন্ন্যাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বৌদ্ধ সংঘের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা সেখানে উপস্থিত থাকেন। সংঘের সন্ন্যাসীদের সামনে, আমন্ত্রিত সন্ন্যাসীরা ব্যাখ্যা করেন যে তারা কীভাবে বর্ষাব্রত পালন করেছেন। যারা সঠিক নিয়ম মেনে চলে এবং পবিত্রতা ও বিনয়ের সাথে বর্ষাব্রত পালন করেন, তাদের ‘কঠিন চীবর’ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ‘কঠিন চীবর দান’-এর উপলক্ষে বিহারগুলি সুন্দরভাবে সাজানো হয় এবং বুদ্ধ পূজা (বুদ্ধের উপাসনা) ও ধর্মসভা (ধর্মীয় আলোচনা) বিহারগুলিতে আয়োজিত হয়।

পারিবারিক সংস্কৃতি: জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচার-অনুষ্ঠান:-

বিহারকেন্দ্রিক উৎসবগুলো ছাড়াও, চিটাগংয়ের বংশোদ্ভূত সাধারণ থেরবাদী বৌদ্ধরা কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখে। তাদের পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বৌদ্ধ ঐতিহ্যেই নিহিত, তবে অনেক ক্ষেত্রে তারা হিন্দু ঐতিহ্যের আচার-অনুষ্ঠানও গ্রহণ করেছে, যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, কালী (তারা), কৃষ্ণ ইত্যাদি হিন্দু দেব-দেবীর পূজা। বিবাহিত বৌদ্ধ মহিলারা প্রায়শই শাঁখা (শঙ্খের চুড়ি) এবং সিঁদুর পরেন। তবে, তাদের পরিবারভিত্তিক সংস্কৃতির প্রধান আচার-অনুষ্ঠান অবশ্যই বুদ্ধ ও বিহার-কেন্দ্রিক। তাদের দৈনন্দিন জীবনে, তারা তাদের পরিবারে বা কাছাকাছি মন্দির/বিহারগুলিতে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেন। অনেক বৌদ্ধ তাদের জন্মদিনে শিশুদের বৌদ্ধ মঠের নিয়ে আসেন এবং বুদ্ধের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ খাবার নিবেদন করেন। তারা প্রায়শই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তাদের বাড়িতে শিশুদের আশীর্বাদ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং পঞ্চশীল ও ধম্ম উপদেশ পাঠ করেন।

বিবাহ প্রথা: বৌদ্ধ বিবাহ ব্যবস্থার একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা পণপ্রথা এড়িয়ে চলে (যদিও সাম্প্রতিক সময়ে, অনেক বৌদ্ধ পরিবার তাদের বর-কনের বিবাহের জন্য পণ গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়েছে)। তারা সাধারণত নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ সম্পর্ক বজায় রাখে, যদিও বর্তমানে হিন্দু পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বেশ সাধারণ। যেহেতু বৌদ্ধরা বর্ণ ও গোত্র প্রথা (একই পৌরাণিক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত যাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ) অনুসরণ করে না, তাই ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্ক ছাড়া বিবাহে কোনো বাধা নেই। এমনকি কোনো পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয় না। একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে, নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যেতে পারে। সন্ন্যাসী এবং সমাবেশের অন্যান্য বয়স্ক সদস্যরা বর-কনেকে আশীর্বাদ করেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: বাঙালি বৌদ্ধরা মৃতদেহকে অপবিত্র মনে করেন না। তারা সাধারণত মৃতদেহকে স্নান করিয়ে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন এবং তার সামনে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখেন। নিকটাত্মীয় এবং সন্ন্যাসীরা না আসা পর্যন্ত দাহযাত্রা সম্পন্ন করা হয় না। সম্ভব হলে তারা মৃতদেহকে নিকটতম বৌদ্ধ মঠে নিয়ে যান। তারপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বিশ্বের অনিত্যতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত স্তোত্র পাঠ করেন। তারপর তারা মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যান। মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ১ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। সে ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই। তারা তাদের সুবিধা অনুযায়ী সেই দিনগুলির মধ্যেই পুরো আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও চ্যালেঞ্জ:-

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধদের পারিবারিক ও গোষ্ঠী সংস্কৃতি উভয়ই বৌদ্ধ মন্দির এবং মঠের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই এই রাজ্যের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বেশিরভাগ বিদ্যমান বৌদ্ধ মঠ/প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) এবং ভান্তে (ভদন্ত বা পূজনীয় সন্ন্যাসী) থাকলেও, স্থবির বা মহাস্থবিরের মতো প্রবীণ সন্ন্যাসীর অভাব রয়েছে। বাঙালি বৌদ্ধদের বেশিরভাগ সন্ন্যাসীই চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন, যদিও তাদের মধ্যে অনেকে অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম থেকে এসেছেন (চট্টগ্রামের বৌদ্ধ/যমুনা অঞ্চলের বৌদ্ধদের বংশধর)।

ভিক্ষুদের ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতে হয়। মাঠকর্মে দেখা গেছে যে বাঙালি গৃহস্থ বৌদ্ধরা সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেন। এছাড়াও, তারা বাড়িতে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সন্ন্যাসীদের আমন্ত্রণ জানান এবং দান করেন। আবার, সন্ন্যাসী এবং অ-বৌদ্ধ মানুষের (বিশেষ করে হিন্দুদের) মধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বাঙালি বৌদ্ধদের জনসংখ্যার তুলনায় খুব কম। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম/শহরে প্রতিষ্ঠিত বিহারগুলির জন্য সন্ন্যাসী পাওয়া খুব কঠিন। বাংলাদেশ থেকে শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে ভারতে আসা বৌদ্ধ ছাত্র ও সন্ন্যাসীদের প্রায়শই বৌদ্ধ বিহারের সন্ন্যাসী হিসেবে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বৌদ্ধদের তরুণ প্রজন্ম সন্ন্যাসী হতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। মাঠকর্মে আরও লক্ষ্য করা গেছে যে পালি ভাষার জ্ঞান (যে ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে) প্রধানত সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের বৌদ্ধদের তরুণ প্রজন্ম শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে (পালি ছাড়া) এবং অন্যান্য পেশায় দক্ষতা অর্জন করছে। তাই বৌদ্ধ মন্দিরগুলির চাহিদা এবং যুবকদের শিক্ষাগত অর্জনের মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। মাঠকর্মে দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে নির্মিত বৌদ্ধ বিহারগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো সেই অঞ্চলের বৌদ্ধদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করা। তাই এই বিহারগুলির সন্ন্যাসীরা বলেছেন যে সন্ন্যাসীর সংখ্যা সংকট মোকাবিলার একমাত্র উপায় হলো উচ্চ আদর্শ নিয়ে তাদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

উপসংহার:-

সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মূলত তিনটি প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমত, তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম তিব্বতি অভিবাসীদের দ্বারা উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে জনপ্রিয় হচ্ছে। তারা প্রধানত “মহাযান/কালচক্রযান/বজ্রযান” এর ঐতিহ্যগুলি সংরক্ষণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসনের পর, বাঙালিভাষী বৌদ্ধরা কলকাতা, হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কিছু জেলায় বৌদ্ধ বিহার, সংঘাশ্রম, মন্দির এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তারা তাদের পূর্ববর্তী পূর্ব বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ থেকে প্রাপ্ত বৌদ্ধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি সংরক্ষণ ও বজায় রেখেছেন। তৃতীয়ত, বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রকাশনা এবং প্রচলন বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করেছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। বেশ কয়েকটি তফসিলি জাতিভুক্ত সংগঠন তাদের সংগঠনে বৌদ্ধধর্মের প্রতীক গ্রহণ করেছে। চতুর্থত, অনেক বিহার থেরবাদ সম্প্রদায়ের প্রবীণ সন্ন্যাসীর অভাবে ভুগছে। তবে, বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। এটি উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গভঙ্গের ৭০ বছর পর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ‘বুদ্ধ জয়ন্তী’ কে ‘পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ছুটি’ ঘোষণা করেছে (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) যা নিঃসন্দেহে সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের একটি ইতিবাচক ফলাফল।

পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতি এক বহুস্তরীয় প্রবাহ, যা প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে নতুন বাস্তবতার সংমিশ্রণে বিকশিত হচ্ছে। একদিকে পূর্ব বাংলার ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধদের স্থিতিশীলতা এবং তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারণার সংরক্ষণ, অন্যদিকে ড. বি.আর. আম্বেদকরের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত নব-বৌদ্ধ আন্দোলনের বিস্তার এবং উত্তরবঙ্গে তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, এই সবই পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ সংস্কৃতির গতিশীলতার পরিচয় বহন করে। এই বহুমুখী বিকাশ ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী :-

১)বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম(পৃ:-৩৫৯-৩৭৪), কলকাতা, নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন। সম্পাদনা- প্রতাপ বড়ুয়া।

২)জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া (২০১৭),বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়। ঢাকা জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

৩) নূতন চন্দ্র বড়ুয়া,চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস। প্রথম প্রকাশনা- কুসুমকুমার বড়ুয়া ও ও শম্পাজ্যোতি বড়ুয়া,রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম।

৪) প্রণব কুমার বড়ুয়া (২০০৭) বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, ঢাকা বাংলা একাডেমি।

৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২০১৩) বিষয়:- বৌদ্ধ ধর্ম, বি.বি.ঘোষ এডিশন, কলকাতা করুনা প্রকাশনী.।

৬) Kuhlthau, C. C. (2002). Teaching the library research process. London: Rowman & Littlefield.

৭) Chakrabarti, K. (2016). A history of intolerance: The representation of Buddhists in the Bengal Purāņas. Social Scientist, 44(5/6), 11-27.

৮)Choudhury, H.. (2019). Buddhang Smaranang Gachchami. In B. Bhikkhu (Ed.), Bodhi Rashmi 2018-19 (pp. 14-22). Santiniketan: Santiniketan Ambedkar Buddhist Welfare Mission.

৯)Furui, R. (2022). Early Medieval Bengal. In Oxford Research Encyclopedia of Asian History. Oxford: Oxford University Press.

১০)Thakur, V. K. (1987). Trade and Towns in Early Medieval Bengal (caD 600-1200).

Journal of the Economic and Social History of the Orient, 30(2), 196-220.

১১)Wildemuth, B. M. (2016). Applications of social research methods to questions in information and library science. Santa Barbara: Libraries Unlimited.

১২) Barman Rup Kumar, Culture of Contemporary West Bengal (Reflections on the Bengali-speaking Buddhists), Smaratungga journal of Education and Buddhist Studies, Vol. 2. No. 2, December 2022.

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)