স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জয় করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী পার্ষদ বলরাম বসুর বাসগৃহ সংলগ্ন হলঘরে ‘আনুষ্ঠানিক’ ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বামকৃষ্ণ মিশন- শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ সত্তা, আর একটু সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয়- তাঁর সার্বিক অবয়ব। শ্রীমা সারদাদেবী এই প্রতিষ্ঠানের আলোকবর্তিকা। সংঘজননী রূপে তাঁর নেতৃত্বের আলোয় একদিকে যেমন ‘অবতারবরিষ্ঠ’ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবের তাৎপর্যটি বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষ-মানুষীরা অনুধাবন করতে পেরেছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁর আলোয় বিভাসিত শ্রীবামকৃষ্ণের অবয়ব- রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম থেকেই সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং পল্লবিত ভাবে প্রসারিত হয়েছে, ভারতে ও বহির্ভাবতে।

বামকৃষ্ণ মিশনের বাস্তবিক রূপকার হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। লব্ধ অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-চেতনার সংযুক্তিতে রামকৃষ্ণ মিশনকে তিনি একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমায় তারই অভিযাত্রার সূত্রপাত। একদিকে এই ভারতবর্ষ পরিক্রমায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনের হাজারো স্খলন পতন প্রত্যক্ষ করলেন তিনি, অন্যদিকে দরিদ্র তাপিত নিপীড়িত মানুষের কান্নাকে হৃদয়ে লেপটে দিলেন। একদিকে আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ, অন্যদিকে ‘চলমান শ্মশান’ অজ্ঞ-কাতর-নিপীড়িত মানুষদের উত্থান- এই দুটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ হয়ে তাঁর অভিযাত্রার অভিমুখটি ঘুরিয়ে দিলেন পাশ্চাত্যে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় অংশ নিয়ে যেমন তিনি আলোড়ন তুললেন, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, তেমনই খ্যাতির কোলাহলে তাঁর চোখ দিয়ে ঝরে পড়ল অবিরত

অশ্রু।

ভারত পরিক্রমার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পিত প্রতিজ্ঞার ‘মহাব্রত’ রূপায়ণের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্য-পরিক্রমা শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর সেই প্রতিজ্ঞারূঢ় অভিযাত্রার রূপায়ণই আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। তিনি ভারত প্রব্রজ্যা এবং পাশ্চাত্য পরিক্রমা কালে উপলব্ধি করেছিলেন সংঘ ব্যতীত স্থায়ী কোন কাজ করা সম্ভব নয়। তাই সংঘ চাই। কলম্বো থেকে আলমোড়া এই দীর্ঘ পথযাত্রায় তাই প্রতিটি সম্বর্ধনার উত্তরে তাঁর মহাব্রত পালনের-বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন সকলকে। তাঁর সেই আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম তামাম ভারতবর্ষের যুবকের দল তাঁর মহাব্রত বাস্তবায়নে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে। তাই তিনি ভগ্ন শরীরে দার্জিলিং-এ বসে সতীর্থ সন্ন্যাসী-গৃহী পার্ষদ, অনুরাগীদের নিয়ে ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারই ফলশ্রুতি আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাসমাধি লাভের পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর বরাহনগরে এক ভগ্ন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মঠ। সেখানে ত্যাগী সন্তানেরা নিত্য জপ-ধ্যান-আরতি শাস্ত্র আলোচনা ইত্যাদি সহ অসহনীয় ক্লেশ স্বীকার করেও আনন্দযজ্ঞে নিয়োজিত ছিলেন। পরে মঠ স্থানান্তরিত হয়েছিল আলমবাজারে।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে মঠের নিয়মাবলী লিখে পাঠিয়েছিলেন। আলমবাজার মঠে গৃহী ভক্তেরা মঠের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। এই আলমবাজার মঠেই সন্ন্যাসী সংঘের একটি প্রাথমিক রূপ চোখে পড়ে। বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তন ও আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও তার উদ্দেশ্য-ব্রত-কার্যাবলী নির্ধারণ এবং সংঘজননী রূপে শ্রীমা সারদাদেবীকে বরণ এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করে। আলমবাজার মঠে বসেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের বিস্তৃত নিয়মাবলী, কার্যাবলী ও গঠনপ্রণালী তৈরী করেন। গৃহী ভক্তরাও কার্যকরী সমিতির প্রতিনিধি হন। এই কার্যকরী-পরিচালন সমিতির অধীনে প্রাথমিক স্তরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ একই সঙ্গে পরিচালিত হয়।

অসুস্থ শরীরে স্বামী বিবেকানন্দ হিমালয় পরিক্রমায় গেলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রথম সেবাকার্য শুরু করেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। স্বামী অখণ্ডানন্দের এই সেবাকাজের মাধ্যমেই শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশনের সুদীর্ঘ পথ চলা। শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়ে মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে প্রয়াসী হয় রামকৃষ্ণ মিশন।

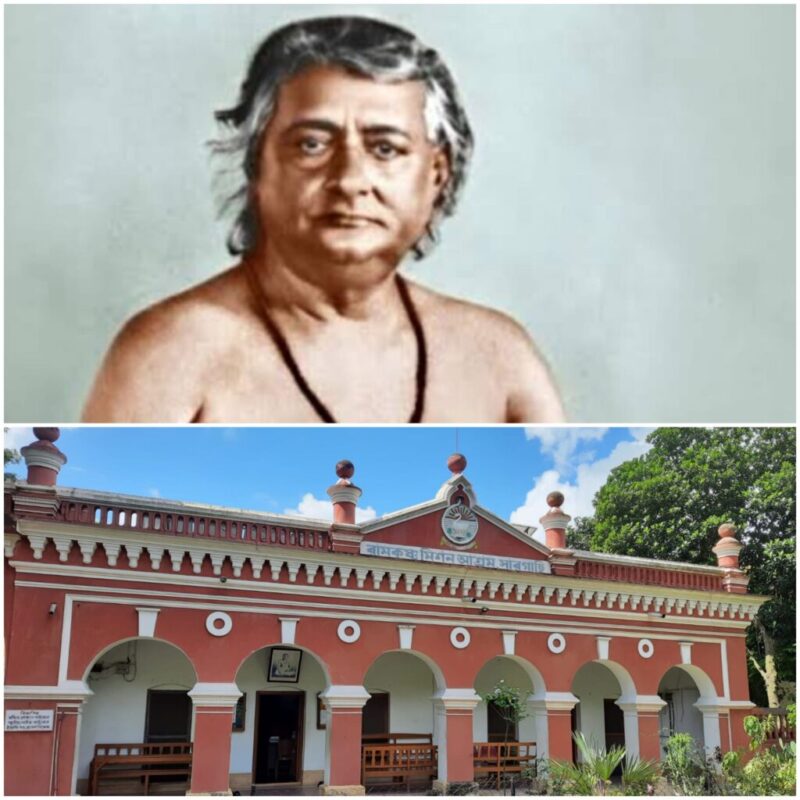

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা :-

১৮৯৭ সাল। কাটোয়া ও অগ্রদ্বীপ পরিদর্শনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তেত্রিশ বছর বয়সী সন্ন্যাসী স্বামী অখন্ডানন্দ পদব্রজে এগিয়ে চলেছেন মুর্শিদাবাদের দিকে। উদ্দেশ্য-মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি পরিদর্শন করা। এ এক ঐতিহাসিক পদযাত্রা-শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এভাবেই প্রোথিত হল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবাধর্মের প্রথম বীজ।

পথ চলতে চলতে শীর্ণকায় রাখাল বালকদের মুখে তিনি এই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কথা জানতে পারেন। দুর্ভিক্ষ এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সীমাহীন দুর্দশার সঙ্গে এই তাঁর প্রথম পরিচয়। তাঁর সঙ্গে সামান্য কিছু পয়সা ছিল। তা থেকে দু-এক পয়সা দান করতে করতে এগিয়ে চলেছেন এই সন্ন্যাসী। তিনি গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দের আদরের ‘গ্যাঞ্জেস’ (পূর্বনাম গঙ্গাধরের অপভ্রংশ) এবং ভগিনী নিবেদিতার ‘ফেমিন স্বামী’ (famine swami)। নদীয়ার কালীগঞ্জ থানা এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ পলাশি ভ্রমণের পর তিনি দাদপুরে পৌঁছান। তখন তাঁর সম্বল মাত্র একটি সিকি। একটি দোকানে রাত্রিবাসের পর তিনি সকালে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন যে “অতিশয় ছিন্নমলিন বস্ত্র পরিহিতা” প্রায় চৌদ্দ বছরের জীর্ণশীর্ণ একটি মুসলিম বালিকা “হাপুস নয়নে” কাঁদছে। জানা গেল যে, জল আনতে গিয়ে তার মাটির কলসির নিচটা খসে গেছে। জল আনবার জন্য তাদের আর দ্বিতীয় কোন পাত্র নেই। করুণ-হৃদয় সন্ন্যাসী তাঁর সম্বল চার আনা থেকে মেয়েটিকে একটি মাটির কলসি এবং দু পয়সার চিঁড়ে-মুড়ি কিনে দিলেন। দোকানির কাছ থেকে তিন আনা ফেরৎ নেবার আগেই বারো-চোদ্দটি অনাহার-ক্লিষ্ট বালক-বালিকা তাঁকে ঘিরে ধরে তাঁর কাছে খাবার চাইল। তিনি বাকি তিন আনা তাদের চিঁড়ে-মুড়ি কিনে দিয়ে একেবারে ‘কপর্দকহীন’ হয়ে পড়লেন।

এখানেই তিনি দেখলেন যে, প্রায় তিনশ’ নিরন্ন নর-নারী তাদের দুঃসহ দুঃখের কথা জানাবার উদ্দেশ্যে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে এক পদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীর বাংলোর সামনে দন্ডায়মান। ব্যথা-বেদনায় তাঁর মন ভরে গেল।

পরদিন সকালে তিনি দাদপুর ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত। খবর এল যে, প্রায় আশি-নব্বই বছরের এক বৃদ্ধা মরণাপন্ন – তার জন্য কিছু না করলে তার মৃত্যু অবধারিত। স্বামী অখন্ডানন্দ বুড়ির

কাছে যেতে বাধ্য হলেন। দেখলেন যে, একটি ক্ষুদ্র কুটিরে “মলমূত্রাক্ত-কলেবরে” সেই বৃদ্ধা পড়ে আছেন। দুর্গন্ধে কুটিরের ভেতরে যাওয়া যায় না। স্বামী অখন্ডানন্দের চেষ্টা, উদ্যোগ ও সেবায় বৃদ্ধা ধীরে ধীরে নবজীবনের অধিকারী হলেন।

স্বামী অখন্ডানন্দ ঠিক করলেন যে, তিনি আর এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে থাকবেন না। দাদপুর থেকে তিনি বহরমপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে নপুকুর, বেলডাঙ্গা, ভাবতা প্রভৃতি গ্রাম পড়ল। এই সব স্থানের অন্নকষ্ট, জলকষ্ট এবং দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি তাঁর হৃদয়কে প্রবলভাবে বিচলিত করল। তিনি লিখছেন –

“উঠিতে বসিতে, পথে চলিতে চলিতে ভগবানকে দয়াময় বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি পাপে যে অনাহারে দয়াময় ভগবানের রাজ্যে মারা যায়, তাহা আমার বোধগম্য হইল না। এমন দয়াময়ের রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা হইল।”

(স্মৃতি-কথা, স্বামী অখন্ডানন্দ, ১৯৮৩, পৃঃ ২১৭)।

কিন্তু তিনি কোথায় পালাবেন! তাঁর কর্মক্ষেত্র আগেই স্থির হয়ে আছে। সকালে হাতমুখ ধুয়ে বহরমপুর যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। এমন সময় তাঁর ভাবান্তর হল। তিনি স্পষ্ট শুনলেন যে, কে যেন তাঁকে বলছে- “কোথায় যাবি? তোর এখানে ঢের কাজ আছে। গঙ্গাতীর। ব্রাহ্মণের গ্রাম, সুভিক্ষস্থান। তোকে এখানে থাকতে হবে।” তিনি পরপর তিনবার এই অশরীরী বাণী শুনলেন। এরপর আবার তিনি উঠতে যাবেন, কে যেন তাঁর কোমর ধরে নীচের দিকে টেনে বসাল। পর পর তিনবার এই ঘটনা ঘটল।

প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত স্বামী অখন্ডানন্দ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলেই রয়ে গেলেন। একে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার, এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে কলেরা ও নানা মহামারী। প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীরা তো দূরের কথা, সে যুগে চিকিৎসকরাও কলেরা রোগীর সেবা করতে সাহস পেতেন না। এই অবস্থায় স্বামী অখন্ডানন্দ দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কলেরা রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ গুরুভাইদের প্রবল আপত্তি। কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসীর পক্ষে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা চাইছেন যে স্বামী অখন্ডানন্দ আলমবাজার মঠে ফিরে যান। স্বামী অখন্ডানন্দ কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে গুরুভাইদের মুখে অখন্ডানন্দের সব কথা শুনলেন এবং তাঁর লেখা চিঠিগুলিও পড়লেন। বিচলিত স্বামীজী অখন্ডানন্দকে লিখলেন – “সাবাস বাহাদুর! ওয়া গুরুজী কী ফতে!! কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে আমি দেব।”

স্বামীজী দেড়শো টাকা পাঠালেন। সেই সঙ্গে স্বামী অখন্ডানন্দকে সাহায্য করার জন্য পাঠান

হল স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেনকে (পরবর্তীকালের স্বামী সুরেশ্বরানন্দ)। এই অর্থ দিয়েহ কেদারমাটি – মহুলার মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের পাকা চন্ডীমন্ডপে প্রথম সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হল। তখন চাল দুষ্প্রাপ্য। এ সত্ত্বেও সহকর্মীদের দ্বারা নিকটবর্তী হাট থেকে চড়া দামেই চাল কিনে এনে প্রাপ্তবয়স্কদের দেড়-পো, ছোটদের এক-পো এবং শিশুদের আধ-পো হারে চাল বিলির নির্দেশ দিলেন। দাঁড়িপাল্লা ধরে তিনি নিজেই চাল মাপলেন। এইভাবে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে মুর্শিদাবাদের মহুলা গ্রামে আঠারো জন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মধ্যে চাল বিলি করে শুরু হল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্য। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু এই ১৫ই মে-কে এক ঐতিহাসিক দিন এবং স্বামী অখন্ডানন্দকে ‘ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে সেবাধর্মের প্রবর্তক’ বলে অভিহিত করেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এরও আগে যখন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় রাজপুতানার খেতরি ও অন্যান্য অঞ্চলে অখন্ডানন্দজী সেবাকার্য আরম্ভ করেছিলেন।

ক্রমে এই সেবাকেন্দ্রের খবর ছড়িয়ে পড়ল। দিন দিন সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। অখন্ডানন্দ গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের মধ্যে টিকিট বিলি করতে লাগলেন। মহুলা সেবাকেন্দ্রের অধীনে ৫-টি গ্রামে সেবাকার্য চলতে লাগল। কেবলমাত্র চাল নয়- নতুন কাপড়ও বিলি করা হত। দুর্ভিক্ষের সময় অনেকেই অখাদ্য দ্রব্য এবং দূষিত জল পান করে কলেরায় আক্রান্ত হয়। কলেরা ক্রমে মহামারীর আকার ধারণ করে। মহামারী নিবারণের কাজেও স্বামী অখন্ডানন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এই ত্রাণকার্যে তিনি নানা জায়গা থেকে সাহায্য পান। এর একটি হল মহাবোধি সোসাইটি। দানের সুবাদে মহাবোধি সোসাইটি এই সেবাকার্যকে তাঁদের নিজস্ব বলে দাবি করতে থাকে। এ নিয়ে মতান্তর শুরু হয়। মঠের কর্ণধার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাবোধি সোসাইটির এই দাবি মানতে রাজি হননি। এর ফলে মহাবোধি সোসাইটির সাহায্য বন্ধ হয়। এই ঘটনায় বিরক্ত স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখেন (১৩ জুলাই ১৮৯৭) – “হুজুরদের নামের জ্বালায় কি গরীবগুলো শুকিয়ে মরবে? সব নাম ‘মহাবোধি’ নেয় তো নিক্। গরীবদের উপকার হোক।”

সেবাকার্য চলছে, কিন্তু প্রবল অর্থাভাব। মঠ-কর্তৃপক্ষও চাইছেন এই সেবাকাজ বন্ধ করতে। স্বামী অখন্ডানন্দ অনড়। তিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। চতুর্মুখী লড়াই অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, রোগ মহামারী এবং এগুলি নিবারণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তারও অভাব।

প্রচন্ড অভাব, কিন্তু মাঝে মাঝে অভাবনীয় রূপে অর্থের সংস্থান হয়ে যেত। এ সময় উল্লেখযোগ্য সাহায্য এল মাদ্রাজ থেকে। স্বামী অখন্ডানন্দ তাঁর ত্রাণকার্যের বিবরণ মাদ্রাজে গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে পাঠাতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আবার সেগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ‘ব্রহ্মবাদিন’ পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। এভাবে মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষের সংবাদ সারা ভারতের গোচরে আসে। ১৮৯৭-র ৫ জুন সংখ্যায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ সংবাদ ও অখন্ডানন্দের কর্মদ্যোগ প্রকাশ করে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের জন্য সাহায্যের আবেদন জানান। এই রচনায় তিনি স্বামী অখন্ডানন্দের চিঠির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন “এখানকার মানুষ খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে মরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কত সংখ্যক মরে গেছে এবং কত সংখ্যায় মরবার পথে, তার সীমাসংখ্যা করা অসম্ভব।”

আরেকটি চিঠিতে লিখছেন-

“আশেপাশের সবকটি গ্রামেরই একই অবস্থা। ক্ষুধার্ত মানুষগুলির মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা যখন ভাবি তখন ভয়ে তাদের কাছে যাই না তাদের তো হাতে তুলে দেবার মতো কিছু নেই আমার শুধুই দেখব তাদের অপরিসীম কষ্ট।”

১৭ মে-র চিঠিতে স্বামী অখন্ডানন্দ লিখছেন-

“প্রতিদিন অনাহারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আমরা চাল বিতরণ করছি, এই সংবাদে চারদিক থেকে দলে-দলে কঙ্কালসার মুমূর্ষুরা এসে জুটছে। কিন্তু আমাদের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলে যারা কেবল মৃত্যুদশায় হাজির, তাদেরই পুরো চাল দিতে পারি। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ কে আছে, তা আমরা আগে সন্ধান করেছিলাম, কিন্তু গতকাল থেকে সে-কাজ বাদ দিতে হয়েছে, কারণ সবদিক থেকে দলে-দলে মানুষ ছুটে আসছে- তাদের দেবার মতো সঞ্চয় আমাদের নেই।….. এইমাত্র দুটি মেয়ে ও একটি পুরুষ একটি গাড়ি করে এল। তারা না খেতে পেয়ে এত দুর্বল যে, হেঁটে ভিক্ষে করতে আসতেও পারে নি।”

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এইসব চিঠিপত্র ও আবেদনে কাজ হয়েছিল। নানাদিক থেকে সাহায্য আসতে লাগল। এর মধ্যে শ্রী আর. গোপাল আয়ার-এর সাহায্য ছিল উল্লেখযোগ্য। সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১০০০ টাকা সে যুগের পক্ষে সাহায্যের পরিমাণ বিরাট।

এ সময় ইংল্যান্ডেও সাহায্য-ভান্ডার স্থাপিত হয় এবং ‘ডেইলি ক্রনিকল’ কাগজে সাহায্যের আবেদন প্রকাশিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন মার্গারেট নোবেল পরবর্তীকালের ভগিনী নিবেদিতা, যদিও আবেদনে স্বাক্ষরকারী ছিলেন মিসেস অ্যাশটন জনসন।

মহুলায় অখন্ডানন্দের বিরামহীন সংগ্রামের সংবাদ পেয়ে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক লেভিঞ্জ সাহেব মহুলায় ছুটে এলেন। এই কার্যক্রম খুশি করল তাঁকে। তিনি সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মহুলা গ্রামে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বললেন-

“It is to Swami Akhandananda that I am indebted for the relief of the famine

– stricken in the Murshidabad District. He has rendered me much help and so ably he managed it, I have no trouble in the proper utilization of Government relief funds.” (“মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আমি স্বামী অখন্ডানন্দের কাছে ঋণী। তিনি আমায় বিশেষ সাহায্য করেছেন এবং তিনি যেভাবে এই কাজ করেছেন তাতে সরকারি সাহায্য উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার জন্য আমাকে বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হয় নি”)।

লেভিঞ্জ সাহেব জানতে চাইলেন যে, সরকার কী ধরনের সাহায্য করলে তাঁর উপকার হয়। নিরন্ন কৃষকদের কথা চিন্তা করে তিনি বলেন যে, বড় রাস্তা থেকে মহুলা গ্রামে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। এরকম একটি রাস্তা তৈরি হলে গ্রামবাসীর স্থায়ী উপকার হয় এবং দুর্ভিক্ষের দিনে বহু মানুষের জীবিকারও সংস্থান (রাস্তা তৈরির কাজ) হয়। এই আবেদনটি সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায়। গুরুভাই অখন্ডানন্দের বিরামহীন সফল সংগ্রামের কথা তাঁর কানে পৌঁছেছে। আলমোড়া থেকে তিনি তাঁর প্রিয় ‘গ্যাঞ্জেস’-কে লিখছেন (১৫ জুন ১৮৯৭)

“তোমার সর্বশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়।….. সাবাস। তুমি আমার লক্ষ আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ জানিবে। কর্ম, কর্ম, কর্ম, হাম আওর কুহু নেহি মাঙ্গতে হেঁ- কর্ম, কর্ম ও কর্ম Even unto death (মৃত্যু পর্যন্ত)। দুর্বলগুলোকে কর্মবীর, মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা, যাদের লইবে, তারা নিজের নাম দিক, হানি কি? কার নাম – কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্।… ভ্যালা মোর ভাইরে, অ্যায়সাই চলো। It is the heart that conquers, not the brain (হৃদয় শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে- মস্তিষ্ক নয়)। পুঁথি-পাতড়া, বিদ্যে-সিদ্যে, যোগ-ধ্যান-জ্ঞান প্রেমের কাছে ধূল-সমান প্রেমেই অনিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো, নরনারী–শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু ‘নেদংযদিদমুপাসতে’। এই তো আরম্ভ। ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না? তবে তো প্রভুর মাহাত্ম্য। লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ম পায় কি না! এরই নাম জীবনমুক্তি, যখন সমস্ত আমি- স্বার্থ চলে গেছে। ওয়া বাহাদুর, গুরুজী ফতে। ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। ক্রমে দেখবে এক একটা ডিস্ট্রিক্ট (জেলা) এক-একটা centre (কেন্দ্র) হবে- permanent (স্থায়ী)।”

ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হল। এই অঞ্চলে ত্রাণকার্যের আর প্রয়োজন নেই। জেলাশাসক লেভিঞ্জ সাহেব অখন্ডানন্দজীর পরবর্তী কার্যক্রম কী তা জানতে চাইলেন। তিনি জানালেন যে, দুর্ভিক্ষের ফলে বহু ছেলেমেয়ে পিতৃমাতৃহীন হয়ে অনাথ হয়ে পড়েছে- তিনি তাদের জন্য একটি অনাথ আশ্রম তৈরি করতে চান। সাহেব আনন্দ প্রকাশ করে বললেন- “Laudable scheme indeed” (“সত্যই প্রশংসনীয় পরিকল্পনা”)। তিনি এই প্রস্তাবে শুধু সম্মতিই নয় – সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। তিনি জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট গ্রাহাম সাহেবকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, অনাথ বালক পেলে তাদের যেন স্বামী অখন্ডানন্দের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া, তিনি অনাথ আশ্রমের জন্য মহুলার জমিদারদের কাছ থেকে সারগাছি গ্রামে কয়েক বিঘে জমির ব্যবস্থাও করে দেন। মহুলা থেকে সামান্য দূরে বহরমপুরের দু-মাইল দক্ষিণে কৃষ্ণনগর রোডের উপর স্বামী অখন্ডানন্দ এই জমি পছন্দ করলেন। শহর থেকে দূরে পল্লীগ্রামের নানা অসুবিধার মধ্যে এই আশ্রম কেন? তাঁর উত্তর গ্রামে আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য যাতে শ্রমজীবী কৃষকদের কাছে থেকে তাদের দুরবস্থার কিছুটা হ্রাস করা যায় এবং যাতে আশ্রমের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে কৃষকরাও নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে।

বাস্তবে অনাথ আশ্রমের কাজ কিন্তু শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৮৯৭ সালের জুলাই মাস। মহুলার তখন পুরোদমে ত্রাণকার্য চলছে। একদিন দুপুরে এক কলেরা রোগীকে দেখে ফেরার সময় স্বামী অখন্ডানন্দ দেখলেন যে, একটি বাড়ির দরজায় বসে পাঁচ-ছ বছরের একটি মেয়ে চাল চিবোচ্ছে। তিনি মেয়েটিকে চিনতেন। মেয়েটি জাতিতে ‘বুনো’। সাঁওতাল পরগনায় তার বাস। অনাথা। গ্রামের লোকদের সঙ্গে সে প্রতিদিন দুর্ভিক্ষ ভান্ডার থেকে চাল নিয়ে যায়। সেদিন তার সঙ্গীরা তাকে ফেলে চলে গেছে। সে একলা যেতে পারছে না। মেয়েটির সর্বাঙ্গে পুরু ময়লার আস্তরণ। অখন্ডানন্দজী তাঁকে নিজ আস্তানায় এনে তার স্নানাহারের ব্যবস্থা করেন। পরের দিন গ্রামের লোকেরা চাল নিতে এলে, সে তাদের সঙ্গে চলে যায়।

এই ঘটনা অখন্ডানন্দজীর মনে অনাথ সাশ্রমের চিন্তার জন্ম দেয়। স্বামীজীর অনুমতি চাই। অখন্ডানন্দজীর চিঠির উত্তরে ১৮৯৭-এ- ২৪ জুলাই আলমোড়া থেকে স্বামীজীর উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি এল। স্বামীজী লিখছেন-

“তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। orphanage (অনাথ আশ্রম) সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় অতি উত্তম ও শ্রীমহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ) তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত। একটা স্থায়ী Centre (কেন্দ্র) যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। টাকার চিন্তা নাই।….. যে প্রকার আমাদের কলকাতা মঠ, ঐ নমুনায় প্রত্যেক জেলায় যখন এক একটি মঠ হইবে, তখনই আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রচারের কার্য যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও বিদ্যাশিক্ষাই প্রধান কার্য, গ্রামের লোকদের বক্তৃতা আদি দ্বারা ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে। বিশেষ ইতিহাস। যারা ভাবে যে সহায়তা এলে তারপর কার্য করব, তাদের দ্বারা কোন কার্য হয় না। যারা ভাবে যে কার্যক্ষেত্রে নামলেই সহায় আসবে, তারাই কার্য করবে। সর্বশক্তি তোমাতে আছে বিশ্বাস কর। প্রকাশ হতে বাকি থাকবে না।….. তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে মধ্যে লিখবে, যাতে সকলে উৎসাহিত হয়ে কার্য করে। ওয়া গুরুকী ফতে।”

স্বামীজীর অনুমতি মেলার পর মহুলাতেই সেবাকেন্দ্রের মধ্যে একটি চালাঘরে ১৮৯৭ সালে অনাথ আশ্রমের সূচনা হল। একটি অল্পবয়স্ক অসহায় চন্ডাল বালক বহরমপুরের পথে ঘুরছিল। সে তখন সবেমাত্র বসন্ত রোগ থেকে উঠেছে। শরীরের নানা স্থানে ক্ষত। তখনও সেগুলো শুকোয় নি। কাছেই এক গ্রামে বালকটির কাকা ও বোন আছে, কিন্তু তারা তাকে আশ্রয় দেয় নি। স্বামী অখন্ডানন্দ বালকটিকে সেবাশ্রমে এনে পরম যত্নে স্নান করান এবং ক্ষতস্থানগুলিতে ওষুধ লাগিয়ে দেন। ধীরে ধীরে বালকটি সুস্থ হয়ে উঠল। সেবাশ্রমে তার বেশি দিন থাকা হল না। ছেলেটির কাকা এসে জোর করে তাকে নিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পর ১৮৯৭-এর ৩১ আগস্ট জুর- প্লীহা ও যকৃতের রোগে আক্রান্ত ৮/৯ বছরের একটি অনাথ বালককে আশ্রমে আনা হল। নাম নুটবিহারী দাস। এই হল অনাথ আশ্রমের প্রথম বালক। কিছুদিন পর সেবাশ্রমে এল নুটবিহারীর অগ্রজ। দুজনেই একই রোগে আক্রান্ত। উপযুক্ত চিকিৎসার ফলে দু’ভাই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল।

অনাথ আশ্রমের কাজ তখন এইভাবে শুরু হয়ে গেছে। এরপরেই তা লভিঞ্জ সাহেবকে জানানো হয়। তিনি এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং একটি অনাথ মুসলিম বালিকাকে অনাথ আশ্রমে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। অখন্ডানন্দ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যানে বাধ্য হন। সাহেবকে তিনি বলেন যে,

“অনাথা বালিকাদের ভরণপোষণের ভার নিয়ে তাদের শিক্ষিত করা সুশিক্ষিতা দয়াময়ী নারীরই কাজ। কই সমাজে তো উপস্থিত এমন কোনো নারী দেখতে পাই না, যিনি এই ধরনের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে পারেন।”

এই প্রত্যাখ্যানে স্বামী অখন্ডানন্দ মনে খুবই আঘাত পান। পরবর্তীকালে তিনি লিখছেন –

“একটি অনাথ বালিকা হইবেই আশ্রমের সূত্রপাত, পরে আমরাই অনাথ আশ্রমের প্রসূতি-স্বরূপা বালিকাকে প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।”

ধীরে ধীরে অনাথ আশ্রমের উন্নতি হচ্ছিল। আবাসিকদের সংখ্যাও বাড়ছিল। নানাদিক থেকে সাহায্য আসছিল। অখন্ডানন্দজীর নিষ্ঠা ও উৎসাহ দেখে মুসলিম নবাব থেকে রোমান ক্যাথলিক সাহেব সবাই অর্থ সাহায্য করছিলেন। ১০ই অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দ অখন্ডানন্দজীকে লিখছেন যে, কেবলমাত্র ছেলেদের জন্য অনাথ আশ্রম করলেই হবে না মেয়েদের জন্যও তা করতে হবে। মেয়েদের অনাথ আশ্রম পরিচালনার ভার থাকবে কোনো সন্ন্যাসিনী বা বৃদ্ধা বিধবার উপর। অনাথ আশ্রমের ব্যাপারে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি চলবে না –

“মুসলিম বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতব্রত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলিয়া রাখো।”

আশ্রমের কাজের পরিধি বাড়ছিল। প্রচন্ড স্থানাভাবে। মহুলা থেকে আশ্রম উঠে এল সারগাছি গ্রামে জমিদার মধুসুন্দরী বর্মনের কাছারি বাড়িতে। এখানে আশ্রম চলেছিল প্রায় চৌদ্দ বছর (১৮৯৮-১৯১২ খ্রিঃ)। জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সালের জানুয়ারিতে এখানে প্রতিষ্ঠিত হল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি হল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম বালক বিদ্যালয়। এই বছরেই আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হল কৃষি শিক্ষণ বিদ্যালয়। জমিতে চাষবাস, তাঁত, সেলাই, ছুতোরের কাজ এবং আশ্রমের বিভিন্ন কাজ এখানে শেখানো হত। এটি হল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম বৃত্তিজীবী শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হল বয়স্ক অশিক্ষিতদের শিক্ষিত করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম নৈশ বিদ্যালয়। ১৯১১ সালে স্থাপিত হল একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। এটিই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র।

আশ্রমের সূচনা হয়েছিল মহুলা গ্রামে। প্রচন্ড স্থানাভাব ছিল। আশ্রমের সেবাকার্যে মুগ্ধ হয়ে সারগাছির জমিদার উদারহৃদয়া মধুসুন্দরী বর্মন সারগাছিতে আশ্রমের জন্য চার বিঘে জমি দান করেন। এ ছাড়া, আশ্রমের কাজকর্ম চালাবার জন্য তিনি ভাবতা ও সারগাছি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে বড় রাস্তার পাশে শিবনগরে তাঁর কাছারি বাড়িটি আশ্রমকে ছেড়ে দেন। ১৮৯৮ এর অক্টোবর মাসে শারদীয়া মহাপূজার পর এই কাছারি বাড়িতে আশ্রমটি উঠে আসে। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে (১৮৯৮-১৯১২ খ্রিঃ) আশ্রমটি

এখানেই ছিল। ধীরে ধীরে আশ্রমের কর্মধারা বাড়ছে। আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ইতিমধ্যে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আশ্রমের সুনাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও জায়গা চাই। সারগাছি গ্রামেই জমিদার হাজি মহরম আলি ও মিঞা আবদুল আলির কাছ থেকে পঞ্চাশ বিঘা উলুঘরের জমি পাওয়া গেল। দুইশ’ টাকা সেলামি ও বার্ষিক দুইশ’ ছ’টাকা মৌরসী মৌকররী স্বত্ত্বে জমিটি পাওয়া গেল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বহরমপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের নামে জমিটি রেজিষ্ট্রি হল।

আগাছা ও জঙ্গলে পূর্ণ স্থানটি। এখানে গোসাপের অবাধ বিচরণ। এরই মধ্যে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের এক শুভদিনে আশ্রমটি কাছারিবাড়ি থেকে চৌদ্দ বছর পর সারগাছি গ্রামের নিজস্ব জমিতে উঠে এল। শুরু হল এক নতুন ইতিহাস। অখণ্ড আনন্দের অক্লান্ত কায়িক পরিশ্রমের সূচনা। সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে আশ্রমের গৃহাদি নির্মিত হল।১৮৯৮ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত সারগাছি আশ্রম এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও রিপোর্ট সারদানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত হলো।

বিশাল এলাকা। কোথায় কী করবেন, কীভাবে কাজ শুরু করবেন? স্বামী অখন্ডানন্দ নিজেই

বলছেন-

“দেখ, এই আশ্রমের জমি যখন নেওয়া হয়, তখন এই সব জঙ্গল ছিল। ভাবছি, কি করা যায়। ফুলগাছ লাগাই, না ফলের গাছ বসাই? মনের যখন এই অবস্থা তখন soliloquy-র (সলিলকির) মতো ঠাকুর যেন বলে দিলেন, ‘আগে কি হয়? আগে ফুল, তারপর ফল। আগে ফুল দিয়ে পুজো, তারপর ফলমিষ্টি-ভোগ। সর্বশেষে অন্নভোগ।’ তারপর লেগে গেলাম ফুলগাছ বসাতে। তারপর ফলগাছ, সব শেষে ধান চাষ।”

অতি সাধারণভাবে এক তরুণ সেবাব্রতী সন্ন্যাসীর উদ্যোগে যে আশ্রমের সূচনা, তা আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। সামান্য

অনাথ আশ্রম হিসেবে শুরু হলেও কালে এই প্রতিষ্ঠানটি ‘মানুষ’ গড়ার পীঠস্থানে পরিণত হয় মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তিই এর লক্ষ্য। মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজ ও জনজীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বহু দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীর কাছে এই প্রতিষ্ঠান ছিল তাদের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খা ও অনুপ্রেরণার উৎস। মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত তাঁর ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ’ গ্রন্থে লিখছেন যে, –

“মানুষ গড়ার কাজে, বিশেষ করে ছেলেদের চরিত্র গঠন করার কাজে মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখন্ডানন্দের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হবে….. (সারগাছি) মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখন্ডানন্দ সে সময়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের যুবকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বহরমপুর থেকে ছাত্ররা দলে দলে সারগাছি যেতেন অখন্ডানন্দের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শুনবার জন্য। তারা গিয়ে অনেক সময় স্বামী অখন্ডানন্দকে বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধক ও জনসেবার আদর্শ বুঝিয়ে বলার জন্য অনুরোধ করতেন। অখন্ডানন্দও স্বামীজীর বিশেষ বিশেষ বাণী তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করে যেতেন। তাতে ছেলেরা যথেষ্ট প্রেরণালাভ করতেন।”

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে দুর্যোগ – প্রচণ্ড ঝড়ে খোলা মাঠের মাঝখানে আশ্রমের বালকদের নিয়ে সারগাছিতে সজাগ হয়ে রইলেন অখণ্ডানন্দ। প্রয়োজন হল নতুন গৃহ নির্মাণ।

আশ্রমে তখনও পাকা ঘর হয়নি। পাকা ইটের কাঁচা গাঁথনির দেওয়ালের উপর খড়ের চাল। এরকম পাঁচটি ছোট-বড় ঘর। ঘরগুলো সব দূরে দূরে ছড়ানো। দিন-রাত ঝড়ের পর স্বামী অখণ্ডানন্দ স্থির করলেন পাকা ঘর বানাতে হবে। তাঁর নির্দেশ মত ইঞ্জিনীয়ার আশ্রমের ভাবি গৃহ নির্মাণের সম্পূর্ণ নকশা প্রস্তুত করেন। আশ্রমের গৃহ নির্মাণ তহবিলে সঞ্চিত কিছু অর্থ ছিল। তা দিয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ পাশাপাশি দুটে ঘরের সংস্কার ও গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। কিন্তু অর্থ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অপ্রত্যাশিতভাবে পাইকপাড়ার জমিদার অরুণ কুমার সিংহ পূজনীয় মহারাজের সংস্পর্শে এলেন এবং সবকিছু দেখেশুনে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় সানন্দে প্রয়োজনীয় অর্থ দান করলে নির্মাণ কার্য আবার দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো। ১৯১৭ সালে কাজ শেষ হয়। নতুন বাড়িতেও প্রথমে দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুরের ছবির সামনেই বালকরা ভজন শোনাত। পরে ওরাই ইট সাজিয়ে ঘরের মতো করে বেদীতে ঠাকুরের পুজো শুরু করে। এইভাবে ঠাকুর ঘরের সূচনা।

সেবছরই দেশের সর্বত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিল। আশ্রমের প্রায় সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ল, ক্রমে সকলে সুস্থ হলেও অখণ্ডানন্দের রোগ ভালো না হওয়ায় কলকাতা নিয়ে যাওয়া হল। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া ধরা পড়ে। লিভারও খারাপ ধরা পড়ল।

১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বহরমপুর কলেজের ছাত্ররা অখণ্ডানন্দের কাছে কর্মপন্থার নির্দেশ নিতে এলে। তিনি তাদের নীরবে দেশের কাজ করতে উপদেশ দেন। আশ্রমেও খদ্দর বোনার উৎসাহ বাড়ে। ঈশানানন্দ খদ্দর বুনে তাঁকে দিলে তিনি খুশি হন। শ্রীমায়ের দেহাবসান হল। অগ্রহায়ণে (কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে) মায়ের তিথিপূজার পরদিন সারগাছির সন্নিকটে রাজসাগরের ধারে সাতদিন ব্যাপী মহোৎসব হল।

১৯২১ সালে আশ্রমের উপর পুলিশের সন্দেহ দৃষ্টি পড়ায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট W. S. Ady

আশ্রম পরিদর্শনে আসেন – অখণ্ডানন্দের সঙ্গে আলাপে খুশি হয়ে নিজ ব্যয়ে জেলা বোর্ডের রাস্তা থেকে আশ্রম পর্যন্ত রাস্তা করে দেন। অখণ্ডানন্দ রাস্তার নাম দেন ‘এডি রোড’। আশ্রমের জমির খাজনাও ৫০/- টাকা কমিয়ে দেন।

বাংলা ১৩৩৫ সালের ৯ বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অখণ্ডানন্দ পঞ্চবটির মাটি ও অন্যান্য পবিত্র জিনিস দিয়ে দোতলায় মন্দিরে ঠাকুরের বেদী স্থাপন করেন।

বাংলা ১৩৩৬ এর ৪ বৈশাখ (১৭ এপ্রিল) সারগাছির মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয়। সেদিন ছিল অন্নপূর্ণা পূজাও। অখণ্ডানন্দ বলতেন এখানে ঠাকুর অন্নপূর্ণা রূপে প্রতিষ্ঠিত।

১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারি সারগাছিতেই কল্পতরু উৎসব করেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। বিদেশী ও দেশি সন্ন্যাসী অনেকেই তখন এখানে ছিলেন। ৪ঠা জানুয়ারি শ্রীশ্রী মায়ের তিথিপূজার অনুষ্ঠান হয়। ২রা ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথি পালিত হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারি স্বামী অখণ্ডানন্দের অসুস্থতা ক্রমশ বাড়ে। ৬ই ফেব্রুয়ারি চিকিৎসকদের পরামর্শে অখণ্ডানন্দকে মঠে নিয়ে যাওয়া হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারি শ্বাসকষ্টের জন্য অক্সিজেন দেওয়া শুরু হয়। বিকেল ৩ টে ৭মিনিটে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হল। বেলুড়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বপ্ন দেখেছিলেন, কালে কালে এ আশ্রমে কত বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। সেই স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে। স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রাণস্বরূপ এই সারগাছি আশ্রম দু’হাত বাড়িয়ে ডাকছে মানুষকে। বাতাসের তরঙ্গে কান পাতলে যেন শুনতে পাই স্বয়ং গঙ্গাধর মহারাজের হৃদয় থেকে নিঃসৃত বাণী: ”ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষেই রামকৃষ্ণাদি অবতার। সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা দেখছিস নি? এই মানুষ-ভগবানের সেবায় এ জীবন দিয়াছি, আরো কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারিনা।”

গ্রন্থপঞ্জি:

১) স্বামী অখন্ডানন্দ, স্বামী অন্নদানন্দ, ১৩৬৭

২) স্মৃতি-কথা, স্বামী অখন্ডানন্দ, ১৯৮৩।

৩) স্বামী অখন্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়, স্বামী নিরাময়নন্দ, ১৯৭৬

৪) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, চতুর্থ খন্ড, শঙ্করী প্রসাদ বসু ১৩৮৭

৫)শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্ম ও আন্দোলনের অনন্যতা, বিস্তৃতি ও বিশ্বময় স্বীকৃতি, সম্পাদনা: স্বামী সুপর্ণানন্দ, ২০১১

৬) সারগাছি রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পঠভূমি, জীবন মুখোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান প্রথম খন্ড, সম্পাদনা -অরিন্দম রায়।

৭) ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সুদীপ্ত রায়,মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান ৭ম খন্ড, সম্পাদনা -অরিন্দম রায়।

৮) শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন, তাপস বসু।

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)