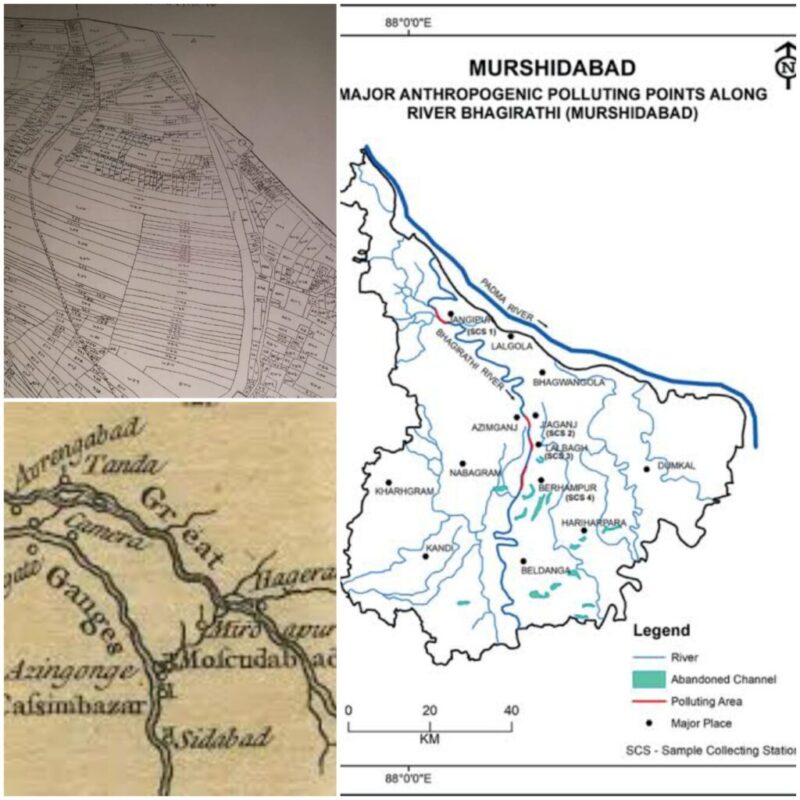

মুর্শিদাবাদ জেলার নদী ব্যবস্থা মূলত গঙ্গা এবং এর উপনদী দ্বারা গঠিত, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভাগীরথী, জলঙ্গী এবং ভৈরব। ভৌগোলিকভাবে, জেলার বেশিরভাগ নদী গঙ্গার সাথে সংযুক্ত এবং তুষার গলন এবং বৃষ্টিপাত উভয়ের উপর নির্ভর করে। পূর্বে প্রবাহিত এই নদীগুলি এখন কেবল গঙ্গার বিস্তারের জন্য চ্যানেল হিসাবে কাজ করে, বর্ষাকালে বন্যার জল বহন করতে সক্ষম, তবে বছরের বাকি সময়গুলিতে খুব দুর্বল। যদিও এই নদীগুলি তাদের উপরের অংশে প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করে, কম বেগের কারণে এগুলি সঠিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে না, যার ফলে চর তৈরি হয় এবং নৌচলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। গঙ্গা থেকে প্রবাহ কম থাকার কারণে শুষ্ক মৌসুমে জেলার পূর্ব অংশের নদীগুলি আংশিকভাবে ভরাট হয়ে যায়। তবে, জেলার উত্তরে ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পর গত কয়েক দশকে নদীর গতিপথ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যা, বসতি এবং কৃষির ক্ষতি এবং বর্ষাকালে নদীর গতিপথ পরিবর্তন সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নদী:-

গঙ্গা, পদ্মা এবং ভাগীরথী নদী:

গঙ্গা হলো ভবতবর্ষের একটি প্রাচীন নদী। বৈদিক যুগ থেকেই এর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণের সময় থেকে গঙ্গাকে ভাগীরথীও বলা হয়। যেহেতু ভাগীরথীকে দেবী গঙ্গা পৃথিবীতে এনেছিলেন, তাই তিনি ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে পুরাণ থেকে জানা যায়-

ভাগীরথী মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণে উল্লেখ আছে যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড ও সুদ্ধ এই পাঁচটি প্রদেশের নামকরণ করা হয়েছিল চন্দ্রবংশের বলিরাজের পাঁচ পুত্রের নামে।

“অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ডঃ শুহ্মশ্চ তে সুতাঃ। তেষাং দেশাঃ সমান্ধাতাঃ স্বনামকধিতা ডুবি।”

(মহাভারত। আদি পর্ব্ব, ১০৪ম অধ্যায়।)

“হেমা সুতপা তস্মাক্ষলি: মস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘ তমসা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুন্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত।”

(বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থাংশ। ১৮ অধ্যায়।)

মৎস্য পুরাণে নিম্নলিখিত নামেরও উল্লেখ আছে: “অঙ্গ, বঙ্গ, মদগুরুকা, অন্তরগিরি, বহির্গিরি” ইত্যাদি।

ব্রহ্মা ভগীরথকে বলেন যে, যেহেতু তুমি গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনলে এবং সগরের পুত্রদের উদ্ধার করলে, তাই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠ কন্যা হিসেবে ভাগীরথী নামে পরিচিত হবে।

বর্তমান সময়ে ভাগীরথীকে গঙ্গার একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু প্রাচীনকালে ভাগীরথী ছিল গঙ্গার প্রধান ধারা, পরে পদ্মা যখন প্রধান ধারায় পরিণত হয়, তখন এটি সংকীর্ণ হয়ে যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বলেন যে গঙ্গা ধীরে ধীরে তার প্রাচীন প্রধান ধারা ‘ভাগীরথী” থেকে পূর্ব দিকে সরে গেছে এবং ধীরে ধীরে পদ্মাকে তার প্রধান ধারায় পরিণত করেছে। তাদের মতে, পদ্মা ধীরে ধীরে গঠিত হয়েছে, যা অনেকাংশে সত্য বলে মনে করা হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে পদ্মা এখন যেখানে অবস্থিত তা পূর্বে সমুদ্রের নীচে ছিল। মনে হচ্ছে বামরানের সময় বাংলার অনেক অংশ সমুদ্রের নীচে ছিল এবং এটি ধরে নেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয় যে বর্তমান পদ্মা নদী যেখানে অবস্থিত তা বামরানের সময়ও সমুদ্রের নীচে ছিল।

এ বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতামত তুলে দেওয়া হলো-

Esulent traces exist of the Bhagirutti having at this spot (Rangamutty) been formerly the main bed of the Ganges, before it changed its course towards Baulen anıl Pabna”

(Captain Layard, Asiatic Society’s Journal, Vol. XXII Page 281.)

“There can hardly be a doubt that the present Bhagi-ratlu represents the old channel of the Ganges, by which the greater part of the waters of the sacred river were formerly brought down to the sea. The most ancient tradi-tions, the traces of ruined cities, and the indelible record of names, all lead to this conclusion. The geological evidence just adduced proves to demonstration that the nature of the soul could never have permitted the Ganges to have flowed farther to the cast than the present course of the Bhagirathi, which is thus fixed as the limit of the Bengal delta, and the ancient means of communication with the interior The above suggestions are chiefly taken from captain Sherwall’s Report on the Rivers of Bengal, dated February 1857, in which that officer pointed out the historical importance and the practical teaching to be derived from a proper coust-deration of the geology of Murshidabad District”

( Hun-ter’s Statistical Account of Mumshudabad-pp 22-23.)

“Yet the strange phenomenon in river development is only a repetition of great change, which by the formation of the Palma cut off Nadia and Jessore from the great district of Rajshahi, and reduced the Bhaguathi from a vast river, on which grew up nearly all the capitals of early Ilindn Bengal, to a petty stream, barred every few mulcs by sand banks, and which only European science now keeps sufficiently open to carry country boats of a few tous burthen + ** Before the Palma channel of the Ganges was formed, South Eastern Bengal must have exten-ded up to the Bhagirathu, but it has since then receded, century by century, the district of Nadia being first with- century by century, the district of Nadia being first with-drawn, as the rivers to use the vernacular expression, “hed,” and then the western half of Jessore.”

( O’Donnell’s ‘sensus of India, 1891, Vol 111 (The Report pp 30- 40).

গঙ্গা বা পদ্মা প্রথমে উত্তর প্রান্ত থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত তৈরি করে। গঙ্গা বা পদ্মার উপনদীগুলি হল ভাগীরথী, জলঙ্গী এবং ভৈরব, এবং লালগোলায় একটি মহানন্দার মুখ রয়েছে। প্রতি বছর গঙ্গা তার প্রবাহে পলি জমা এবং ক্ষয়ের মাধ্যমে ভূমি তৈরি করে এবং ধ্বংস করে। খালে বড় বড় দ্বীপ তৈরি হচ্ছে, যার অনেকগুলি দৈর্ঘ্যে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত। ভাগীরথী নদী নুরপুরে (ফারাক্কা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে) গঙ্গা থেকে পৃথক হয়ে গঙ্গার সমান্তরালে প্রায় ২ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। জঙ্গিপুরের কাছে এটি পশ্চিমে বংশলোই এবং পাগলা নদীর মিলিত জল গ্রহণ করে এবং শক্তিপুরের কাছে দ্বারকা নদীর একটি অংশ ডেকরাও পশ্চিমে এর সাথে মিলিত হয়। বছরের প্রায় চার মাস এটি একটি পূর্ণ প্রবাহিত নদী, বাকি আট মাস এটি এক ধরণের শুষ্ক অবস্থায় থাকে। বর্ষাকালে গঙ্গার অতিরিক্ত জল ভাগীরথীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, কিন্তু প্রচুর পলি জমার কারণে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ জেলাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে, পূর্ব ‘বাগরি’ এবং পশ্চিম ‘রাঢ়’। এর পূর্ব তীরে জঙ্গিপুর, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, বেলডাঙ্গা ইত্যাদি শহর রয়েছে। জেলার দক্ষিণে, নদীর পলাশী অংশে ভাগীরথী নদী জেলা ছেড়ে যায়। গঙ্গার বৃহত্তর প্রবাহ, যা পদ্মা নামে পরিচিত, বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং মুর্শিদাবাদ এবং ভারতের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা তৈরি করে।

মুর্শিদাবাদে গঙ্গা নদীর গুরুত্ব:

জল সরবরাহ:

গঙ্গা নদী মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি ও শিল্পে ব্যবহৃত জলের প্রধান উৎস।

পরিবহন:

নদী পথ মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা।

অর্থনীতি:

গঙ্গা নদী ও তার শাখা নদীগুলি মাছ ধরা এবং অন্যান্য জলজ সম্পদের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে।

সংস্কৃতি:

গঙ্গা নদী মুর্শিদাবাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

নদী ভাঙন:

গঙ্গা নদীর ভাঙন মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বড় সমস্যা।

জলঙ্গি, শিয়ালমারি এবং ভৈরব নদী:

——————————

জলঙ্গি নদী গঙ্গা থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম দিকে হাঙ্গারডোবা এলাকায় প্রবাহিত হয় এবং পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি চলে যায়। এরপর এটি নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। পদ্মার আরেকটি উপনদী, শিয়ালমারি, জলঙ্গিতে যোগ দেয় এবং প্রায়শই বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি করে। এর কিছুক্ষণ পরেই, ভৈরব নদী জলঙ্গীর সাথে মিলিত হয় এবং তার স্বতন্ত্র পরিচয় হারিয়ে ফেলে। এই সম্মিলিত নদীটি নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রায় ২০ মাইল দীর্ঘ বাঁকানো ধারায় প্রবাহিত হয়ে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করে। ভৈরব একটি পুরাতন নদী এবং বর্তমানে এর পূর্বের প্রবাহের একটি অংশই দেখা যায়। বর্ষাকালে এটি পদ্মা থেকেও জল গ্রহণ করে। ভৈরব লালগোলায় গঙ্গা থেকে উৎপন্ন হয় এবং জলঙ্গীর সাথে মিলিত হওয়ার আগে এই জেলার জলঙ্গীতে অল্প দূরত্বে প্রবাহিত হয়।

দ্বারকা

এটি ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে ফতেসিংহ পরগনায় প্রবেশ করে, হিজল নদী পেরিয়ে অবশেষে ভাগীরথীতে মিলিত হয়।

ব্রাহ্মণী

এটি ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে এসে বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে এবং আতাইনগরের ৫ মাইল উত্তরে ‘শঙ্কর ঘাট’ নামক স্থানে দ্বারকা নদীর সাথে মিলিত হয়।

ডাক রা:-

দ্বারকা থেকে ভাগীরথীতে প্রবাহিত হিজলের একটি দীর্ঘ শাখাকে ডাকরা নদী বলা হয়।

কুয়ে:-

এটি বিভিন্ন স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে শাল ও বক্রেশ্বর নদীর সাথে মিলিত হয়। আমদপুর থেকে বোলপুর (লুপ লাইন) পর্যন্ত রেললাইনের নীচের একটি স্থানে বক্রেশ্বর কোপাই নাম ধারণ করে এবং বীরভূমের উত্তর-পূর্ব অংশে রাখারেশ্বর নামক স্থানের নীচে, এটি কুয়ে নামে পরিচিত হয় এবং মুর্শিদাবাদের বড়ঞা, ভরতপুর ইত্যাদি থানার অনেক গ্রাম এবং উপকণ্ঠের মধ্য দিয়ে যায় এবং অবশেষে তালগ্রামের কাছে ময়ূরাক্ষীতে মিলিত হয় এবং হিজলে পড়ে ভাগীরথীর দিকে প্রবাহিত হয়। কুয়ে একটি সরু এবং দীর্ঘ নদী। বর্ষাকালে, অনেক গ্রাম কখনও কখনও এই নদীর বন্যায় প্লাবিত হয়।

ময়ূরাক্ষী:-

এর দুটি শাখা, একটি শক্তিশালী এবং অন্যটি দুর্বল, ময়ূরাক্ষী নামে পরিচিত। এটি ছোটনাগপুরের একটি পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয় (ময়ূরের চোখের মতো) এবং বীরভূমি জেলার সাঁইথিয়া ইত্যাদির নিম্ন প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং ওলকুড়া বা ওলকুন্ডা গ্রামের কাছে দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রধান শাখাটি, বরোঙ্গা এবং ভরতপুর থানার কিছু গ্রামীণ এলাকা পেরিয়ে, পূর্ব দিকে ফতেসিংহ পরগনায় প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে কুইয়া এবং দ্বারকার সাথে মিলিত হয় এবং কাটোয়ার খুব দূরে নয় এমন একটি স্থানে ভাগীরথী নদীর সাথে মিলিত হয়। শাহোরা গ্রামের দক্ষিণ অংশ এবং বরোঙ্গা থানার দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পাতলা শাখাটি কান্দিতে পরিণত হয় এবং দ্বারকার সাথে মিলিত হয়। সময়ে সময়ে, ময়ূরাক্ষী বন্যায় অনেক গ্রাম প্লাবিত হয় এবং বাসিন্দাদের দুর্দশার সীমা থাকে না। স্রোতের তীব্রতায় নদীর বাঁধ ভেঙে যায়, যার ফলে দেশবাসীর প্রচুর দুর্ভোগ হয়।

রামধীরা:-

সদর মহকুমার পূর্ব অংশে ভৈরব নদীর একটি ছোট স্রোত।

গোবরনলা:-

বহরমপুরের পূর্বে অবস্থিত। এর প্রবাহ উত্তর-দক্ষিণে।

দামোস:-

উত্তর-মুর্শিদাবাদে ভাগানগোলার নীচে প্রবাহিত পদ্মার একটি নাম।

কলকলি:-

উত্তর-মুর্শিদাবাদে লালগোলা রাজধানীর নীচে প্রবাহিত পদ্মার একটি শাখার নাম। বর্তমানে, উক্ত নদীর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এটি বেশ কয়েকটি প্রশস্ত হ্রদ বা খালে পরিণত হয়েছে। সাহিত্য সম্রাট এই নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন কালী মূর্তির সামনে বসে ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি এবং ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের কিছু অংশ রচনা করেছিলেন।

মুণ্ডমালা:-

বড়োঞা থানা থেকে খুব দূরে শালকিয়া ডাক-বাংলোর দক্ষিণ-পূর্ব অংশে একটি ছোট স্রোত (নালা)। এই মুণ্ডমালার তীরেই সবিতা রায় (ফতেহ সিং রাজবংশের পূর্বপুরুষ) হরি রাজাকে পরাজিত ও হত্যা করেছিলেন এবং বিশাল ফতেহ সিং পরগনার মালিক হয়েছিলেন।

বংশালাই:-

এটি সাঁওতাল পরগনা থেকে উদ্ভূত হয়ে জঙ্গিপুর মহকুমার পশ্চিম সীমানা অতিক্রম করে প্রথমে উত্তর এবং পরে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীতে পতিত হয়।

এগুলি ছাড়াও, কাক্করী, বাঙমারি, বাচামারি, টেংরামারি, নাসি, বাঁকি, রুদ্দা, মুরগুনি, বাটরা ইত্যাদি মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক ছোট এবং অজানা নদী।

বিল সম্পর্কে:-

_______________

মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় এবং বাগড়ী অঞ্চলের জায়গায় প্রচুর পরিমাণে বিল বা বিস্তীর্ণ নিম্নভূমির জলাভূমি দৃশ্যমান। বর্ষার সময়, সেই বিলগুলি অতল সমুদ্রের মতো দেখা যায়। সে সময় নৌকাগুলো তাদের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। পাটন, ভান্ডারদাহ ইত্যাদির মতো বিল বারো মাস গভীর জলে পূর্ণ থাকে। সেজন্য সেই বিলে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। আজিমগঞ্জ-কাটোয়া রেললাইনের পশ্চিম দিকে ফতে-সিং পরগণায় একটি বিশাল ‘হিজল’ (বিশাল জলাভূমি) রয়েছে। উল্লিখিত হিজলের একটি বড় অংশ এখন কৃষি কাজের উপযোগী হয়ে উঠেছে। রবি ফসল যেমন অরহর, মসুর ডাল, গম, তিসি, সরিষা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হচ্ছে। এই হিজল সম্পর্কে পঞ্চনন কারিকাতে লেখা আছে-

“তাহার পশ্চিম বিল দৈর্ঘ্য দ্বিযোজন।

নদী ছধারে বহু হিজলের বন।

তেঞি তারে হিজল বুলয়ে সকলে।

ডিহি আমলাই ঐ হিজ্বল উপরে।”

ভান্ডারদহ বিল:-

এই বিস্তৃত বিলটি সদর মহকুমার অধীনে বেলডাঙ্গার কাছে ভান্ডারদহ গ্রামের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। ভান্ডারদহ একটি প্রাচীন গ্রাম এবং এটি আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিলের দৈর্ঘ্য 15-16 মাইল এবং কিছু জায়গায় এটি ভাগীরথীর মতো প্রশস্ত। বিলে বারো মাস জল থাকে। এটি জায়গায় 60 থেকে 80 ফুট গভীর। ভান্ডারদহ গ্রাম এবং বিল আগে ইংরেজ সরকারের খাস-মহল ছিল, পরে সেটি ভগীরথপুরের চৌধুরী রাজবংশের জমিদাররা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে।

প্রবাদ বলে যে এই বিলে একটি কুতঘাট ছিল, যেখানে প্রতিটি নৌকাকে তার মাশুল দিতে হত। আরেকটি কিংবদন্তি আছে যে 3/4 শতাব্দী আগে এই বিলটি ভাগীরথীর একটি শাখানদী ছিল। এই বিল এবং ভাগীরথীর মধ্যে ছিল বিখ্যাত লালতেকুঁড়ি বাঁধ। ভারী বর্ষণের সময়, এই বাঁধটি ভাগীরথী জলের প্রবাহের দ্বারা ভেঙে যেত এবং ভারী বন্যা মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং কখনও কখনও যশোর জেলার কিছু অংশের ধানের ফসলের জন্য বড় ক্ষতি করেছে, তবুও পলি জমা হওয়ার কারণে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেত। গম এবং অন্যান্য ফসল প্রচুর পরিমাণে উত্পাদিত হওয়ায় কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। পরবর্তীকালে , রানাঘাট-লালগোলা রেলপথ নির্মাণের সাথে, বাঁধ ভাঙার বিপদ চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু জমির উর্বরতা বজায় রাখতে, প্রতি বছর রাঢ় ও কালান্তরের মতো জমিতে সার দেওয়া প্রয়োজন। এই বিল থেকে প্রচুর মাছ উৎপন্ন হয়। এই বিলের মাছ নিয়মিত বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় এবং কলকাতার বাজারে পাঠানো হয়।

এই বিলের মধ্যে মহিষমারা গ্রামের উপকণ্ঠে শ্রী বিন্দুমাতা নামে একটি দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। দেবীকে প্রতিদিন পূজা করা হয়। দেবীর মন্দির ইট দিয়ে তৈরি। এবং প্রতি বছর, আশেপাশের গ্রামের দুর্গা মূর্তিগুলির মূর্তিগুলি মন্দিরের সামনে বিলের জলে নিমজ্জিত হয় এবং এই উপলক্ষে অনেক নৌকা জড়ো হয় এবং নৌকা বাঁইচ করা হয়।

পাটন বিল:-

——————

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের সরকার বাহাদুরের চিঠিতে উল্লেখ আছে যে পাটন বিলের পরিমাণ ২৯৯৬/বিঘা। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত চাঁদসদাগরের সাথে এই পাটন বিলের সম্পর্ক বিশেষভাবে জড়িত।

নবদুর্গা গোলাহাট বামেতে রাখিয়া।

চলিল সাধুর ডিঙ্গা পাটন বহিয়া।।

দক্ষিণ পাটনে যবে গেইলা সদাগর।

শঙ্খ মুক্তা চুনি আইনা বোঝায় কৈলা ঘর।।

পদ্মপুরাণ বা মনসা-মঙ্গলে এই বিলের অনেক উল্লেখ রয়েছে। এই বিলটি এরোয়ালির জমিদারদের ৫৫.৫৬.৫৭ তৌজির অংশ ছিল।

নবগ্রাম থানায়:-

তেলকর বিল, বেলুন বিল।

খড়গ্রাম থানায়:-

সাঁকুড়া বিল, নাড়ুয়া বিল এবং (উপরের) পাটন বিল।

গোকর্ণ থানায় :-

বেলুন বিল, গোরা বিল, আমালবান্ধা বিল, চাদা বিল, জুলদা বিল, কালীদহ বিল, চৌটা বিল, লাল বিল, হিজল।

হরিহরপাড়া থানায়:-

কাঠালিয়া বিল, আতুল বিল ও (পূর্ব্বোক্ত) ভাণ্ডারদহ বিল।

বহরমপুর থানায়:-

সোলাঘাট বিল, ঝিনুদা বিল।

দৌলত-বাজার থানায়:-

শঙ্কর বিল, নামো বিল, বোরা বিল, চালপ্লটী বিল, লালডেরি বিল, ভাইতা বিল, চাল্ল বিল।

হুরসী থানায়:-

কানা বিল, পাতিমারা বিল, মরা বিল, আদমারী বিল।

ডমকল থানায়:-

সাবদালজল বিল, জিওলমারী বিল, কালাবাড়ী বিল, চালতিয়া বিল, জামনগর বিল, বান্ডাঙ্গা বিল, বোরা বিল, ভুলকুণ্ডা বিল।

রঘুনাথগঞ্জ থানায়:-

আজাং বিল, জামিওর বিল, পারুলিয়া বিল, পাথর বিল, একুম্বা বিল, জেটিয়া বিল।

সমসেরগঞ্জ থানায়:-

নেসিন্দার বিল, সুবর্ণ-মৃগী বিল।

বেলডাঙ্গা থানায়:-

সেন্দুরী বিল, ডুমনিদহ, বিল, রামপাড়া বিল, বাস্ত্রা বিল, শিয়ালমারী বিল, পাটো বিল, সালণ্ডী বিল, সিংহ-ডহরা বিল, সুজাপুর বিল।

নওয়াদা থানায়:-

হরমা বিল ও (পূর্ব্বোক্ত) ভাণ্ডারদহ বিল।

কান্দী থানায়:-

চরখা বিল, গোবরা বিল, যুগলতলী বিল, আস্কা বিল, গাঙ্গলা বিল, বাস্বা বিল, সেমিয়া বিল, পেমরী কুঠী বিল, তেললতার বিল।

ভরতপুর থানায়:-

লোহাদহ কারুই, বিধুপাড়া, এবং সেরপুর বিল ও হিজল। বরোঙা থানায়-মালদা বিল এবং জাউহাঁড়ী ভরোঙার বিল।।

এর কিছু সরকারের অধীনে এবং কিছু স্থানীয় জমির মালিকদের অধীনে থেকে গিয়েছিল।

সুবৃহৎ জলাশয় বা দীর্ঘিকা:-

——————————

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের এবং কোন কোন জমীদারের দ্বারা খোঁড়া বৃহং বৃহৎ জলাশয় বা দীর্ঘিকা দেখতে পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ সেই সকল দীঘির নাম নীচে দেওয়া হল-

সাগরদীঘী:-

এই দীঘী ই. আই. আর নলহাটী-আজিমগঞ্জ-শাখা রেল-পথের সাগরদীঘী নামক ষ্টেশনের দক্ষিণে অবস্থিত। এটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে চওড়া। বর্তমানে এর কিছু অংশ শুকিয়ে গিয়েছে। এই দীঘীর চারপাশে এককালে অনেকগুলি বাঁধানো ঘাট ছিল, এখনও তাদের চিহ্ন আছে। এই দীঘীর দৈর্ঘ্য ১ মাইল। খ্রী: অষ্টম শতাব্দীতে রাজা মহীপাল এই সুদীর্ঘ জলাশয় খনন করিয়েছিলেন ।

এই দীঘীর বিষয়ে এই বচনটি প্রচলিত আছে,

“শাকে সপ্তদশাব্দীকে স্থিতে সাগরদীর্ঘিকা।

পালবংশকৃতং খাতং ব্রহ্মঘ্নোমুক্তিহেতুনা।”

শুনা যায় যে, প্রথমতঃ এই জলাশয় খনন করার পর জল উঠে নি। পরে সাগর নামক এক কুম্ভকার এক কোদাল পরিমান মাটী কাটার পর জল পাওয়া যায়। সেই কারণেই উক্ত দীঘীর নাম ‘সাগরদীঘী’ হয়েছিল।

“নাচেরে সাগর! কুমার।

বিনা কড়িতে পুকুর আমার।”

সাগরদীঘী সম্বন্ধে এই দেশে উক্ত প্রবাদটা প্রচলিত আছে। এরই নিকটবর্তী উচ্চ ভূমির উপর অলৌকিক ক্ষমতাশালী ফকীর সৈয়দের সমাধি রয়েছে। সাগরদীঘী ষ্টেশনের ৩ ক্রোশ দূরে গুড়ে পাশলার নিকটবর্তী ঠাকুরাণী পাহাড়ে বজ্র-বারাহী বা মারীচি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে বলিয়া ‘বীরভূম বিবরণ’ ২য় ভাগে লিখিত আছে।

শেখেরদীঘী:-

ই.আই.রেল-পথের(নলহাটী-আজিমগঞ্জ-

উড়িষ্যাভিযান ও জয়ের উদ্দেশ্যেই সৈন্য- চালনার জন্য এই প্রশস্ত রাজপথ বহু ব্যয়ে নির্মিত হয় এবং সৈন্যগণের ব্যবহারের জন্য পাশে বহু জলাশয় খনিত হয়েছিল।

শেখেরদীঘীর প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে, ”ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে একটি পুণ্য কার্য্য করে, তিনি (ভগবান) তাহাকে দশগুণ ফল দান করেন। এই জলাশয় সুলতান সৈয়দ আশরফ উল-হুসৈন্-এর পুত্র অলাউ-দ্-দুনিয়া ব-দ্-দীন-আবু-ল্-মুজফ্ফর হুসৈন্ শার সময় নিখাত হল। ঈশ্বর তাঁহাকে এবং তাঁহার রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন। রবিয়স্ সানি সন ৯২১ হিজরী।”

পুরী সে সময় হোসেন শাহের অধিকৃত হয় নি। তিনি একাধিকবার উড়িষ্যা বিজয়ের জন্য অভিযান করেছিলেন। প্রথমবার তিনি ১৫১০ খ্রী: সাকর মল্লিক উপাধিভূষিত শাসন ও সমর-সচিব সনাতন গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে গমন করেন। সে সময় উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ দিকে যুদ্ধের জন্য গমন করেছিলেন। রাজধানীতে তাঁর অনুপস্থিতিকালে হোসেনের প্রধান সেনাপতি ইস্মাইল গাজী উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং বহু দেবালয় ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। আক্রমণসংবাদ পেয়ে প্রতাপরুদ্র ফিরে আসলে মুসলমান সেনা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্দারণ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই প্রথম অভিযানের পরই গৌড়-উড়িষ্যা রাজপথের (বাদশাহী সড়কের) পাশে শেখেরদীঘী ও অন্যান্য জলাশয় খনিত হয়েছিল। সৈন্য পরিচালনের সুবিধার জন্যই হোসেন শাহ্ প্রধানতঃ এই রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন । এই পথ উড়িষ্যা-রাজ্যের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল । আবু সৈয়দ ত্রিমিজ নামক এক ধার্মিক পুরুষকে হোসেন শাহ্ ৬৬/০ বিঘা লাখেরাজ জমী ও দীঘীর তীরে মসুমাবাদ নামক গ্রাম প্রদান করেন। উক্ত গ্রামের নামও কালক্রমে শেখেরদীঘী হয়েছিল । এই দীঘী উত্তর-দক্ষিণে ২০ রশি (৮০ হাত = ১ রশি), পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৭ রশি বিস্তৃত।

রমণা-দীঘী

এরকম সুবৃহৎ দীঘী মুর্শিদাবাদ জেলায় আর নাই বলে ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ, মহারাজ অদিত্যশূরের রাজত্বকাল বলে কথিত। বঙ্গের নিকটবর্তী সিংহেশ্বর তাঁর রাজধানী ছিল। এই সিংহেশ্বর বা সিঙ্গা গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ২ মাইল মধ্যে অনুপুর নামক গ্রাম, আদিত্যশূরের পৌত্র অনুশুরের স্মৃতি রক্ষা করছে। অনুশুর এখানে যে বৃহৎ দীঘি খনন করিয়েছিলেন, তা আজ পর্য্যন্ত অনুপুরের কাছে রমণা-দীঘী বলে খ্যাত আছে।’

* সিংহেশ্বর বা সিঙ্গা গ্রামের অবস্থান সম্বন্ধে বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন যে, ‘বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় নসীপুরের ১৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথী।

হইতে ১ মাইলের কিছু অধিক দূরে সিঙ্গা নামে একটী গ্রাম দৃষ্ট হয়, ইহার অবস্থিতি, অক্ষরেখার ২১.২৪′৩০″ উত্তরে এবং দ্রাঘিমার ৮৮.১৪′৪৫″ পূর্ব্বে।

আখ্ড়ে দীঘী

খড়গ্রাম থানার প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে বাদশাহী সড়কের পূর্বপাশে অবস্থিত। এটি দৈর্ঘ্যে ন্যূনাধিক ১ মাইল।

জীন দীঘী

আজিমগঞ্জ-নলহাটী শাখা-রেলপথের লোহাপুর ষ্টেশনের ৩।৪ মাইল উত্তরে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের সীমানার মধ্যে এই দীঘী আছে। এটিও দৈর্ঘ্যে ১০।১২ রশি হবে।

কাণা দীঘী

বারালা ষ্টেশনের অদূরে সাগরদীঘী থেকে ছোট ছোট আরও দুটী দীঘী আছে। তাদের একটী বড় ও অপরটী ছোট। ছোটটা “কাণা দীঘী” নামে পরিচিত । এর উপর দিয়া এখন রেলপথ হইয়াছে।

মহেশাল-দীঘী

জঙ্গীপুর মহকুমার জীয়ৎকুড়ি গ্রামের ৩ মাইল পূর্বে মহেশাল গ্রাম। সেখানে একটা প্রশস্ত দীঘী আছে, যা মহেশাল দীঘী নামে খ্যাত। সাগরদীঘী, সেখের দীঘী ও মহেশাল দীঘী, এই তিনটি দীঘীই জেলার মধ্যে বৃহৎ।

এই দীঘীর তীরে মঙ্গল সেনের (হোসেন শাহের সভাসদ) বাড়ি ছিল। এখনও তার ভগ্নাবশেষের কিছু অংশ আছে। এই মঙ্গল সেন মহেশালের চৌধুরী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মঙ্গল সেনের নামানুসারেই মঙ্গলপুর পরগনার নামকরণ হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

সেরের দীঘী

খড়গ্রাম থানার ২মাইল উত্তরে বাদশাহী সড়কের পাশে মণ্ডলসার গ্রামের কাছে এই দীঘী অবস্থিত।

নগরের দীঘী

আতাই-সেরপুরের কাছে নগর নামক গ্রামে বাদশাহী সড়কের পাশে আধমাইল দীর্ঘ এই দীঘী বর্তমান।

পুরাণ-দীঘী

জঙ্গীপুর যাবার পথে মীর্জাপুর গ্রামের পূর্ব দিকে এই দীঘী আছে।

হালদার দীঘী

জঙ্গীপুর যাবার পথে মীর্জাপুরের পশ্চিমে এই দীঘী বিদ্যমান।

লস্কর-দীঘী

(ক) বরোঞা থানার উত্তর-পশ্চিমাংশে সুমারগঞ্জ রেশম-কুঠীর দক্ষিণে বাদশাহী সড়কের পূর্ব্বাংশে এই বৃহৎ দীঘী অবস্থিত। বর্তমানে ইহার দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ১০ রশি হইবে। (খ) সাগরদীঘীর পশ্চিমে লস্করদীঘী নামক আর একটা বৃহৎ জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়।’

বাদশাহী সড়কের পর্শবর্তী এলাকা ছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলে কান্দী উপ-বিভাগের বহু স্থানে বহু দীঘী ও বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় আছে। সেগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বাদশাহী সড়কের পাশে অবস্থিত দীঘী গুলির চেয়ে অনেক ছোট।’

*বাদশাহী সড়কের পাশে অবস্থিত প্রায় সকল দীঘীই প্রাচীন মুসলমান বাদশাহদের দ্বারা খনিত বলে কথিত। বিখ্যাত গৌড়-উড়িষ্যা রাজপথ বা বাদশাহী সড়ক হোসেন শাহের দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং উক্ত পথের পাশের জলাশয়গুলিও তাঁরই খনিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাদশাহী সড়কের পাশে দীঘীর অদূরে ২ মাইল অন্তর পাথর দিয়ে গেঁথে এক একটা মসজিদও দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত মজিদগুলিও সম্ভবতঃ হোসেন শাহের কীর্ত্তি।

বরোঙা থানার পাঁচথুপী গ্রামের স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণরায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসাগর বা রায়জী-দীঘী এবং উক্ত মহাত্মার খনিত ঘোড়াদীঘী (ঘোড়ার এক দৌড়ের মাপে এই দীঘীর দৈর্ঘ্য স্থির হওয়ায় এর নাম ঘোড়াদীঘী হয়েছিল) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুনিয়াডিহির উত্তরে কান্দী যাবার পথের পাশে এই দীঘী অবস্থিত।

কাগ্রাম থানায় ‘চাঁড়াল-দীঘী’ ও ‘মাঠ দীঘী’। ভরতপুর থানায় ‘বিনুদিয়ার দীঘী’; কান্দী গোপীনাথপুরের জমীদার স্বর্গীয় গৌরাঙ্গ সিংহ দ্বারা খনিত ‘আমলাই-এর দীঘী’।” গোকর্ণ থেকে বহরমপুর যাবার পথের পাশে ‘গোকর্ণের দীঘা’ প্রভৃতি বহু স্থানে বহু বড় বড় জলাশয় আছে।

কান্দী গোপীনাথপুরের গৌরাঙ্গ সিংহ মশাইয়ের পূর্ব্ব নিবাস আমলাই গ্রামে ছিল বলে শোনা যায়। তিনি গ্রামবাসীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই বৃহৎ দীঘী খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। এই আমলাই গ্রামে তিনি বৃন্দাবনচন্দ্র ও মদনমোহন গোপীনাথের সেবা দ্বারা দেবভক্তির পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এখন উক্ত বিগ্রহ জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে অধিষ্ঠিত রয়েছে। বর্তমানে উক্ত গৌরাঙ্গ সিংহের বংশধরেরা কান্দী গোপীনাথপুরের অধিবাসী।

এই সকল জলাশয় ছাড়া ফতেসিংহ পরগনায় কোন স্থানে (রশোড়া, বহড়া, মটুকেশ্বর, যুগসরার কাছে কয়ালিপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বাইরে) কতগুলি সুবৃহৎ ও সুগভীর ‘দহ’ আছে। এই সকল দহ অতি প্রাচীন কালের প্রবাহিত জলস্রোতের লুপ্তাবশেষ বলে অনহৃান করা হয়।

অধুনা সংস্কারের অভাবে উক্ত বড় বড় দীঘীগুলি ক্রমশঃ মজে গিয়ে কৃষিকার্য উপযোগী শস্য-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

গ্রন্থ সহায়তা:-

১) মুর্শিদাবাদ কথা, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়।

২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড, ১ম খণ্ড, ১৬ পৃঃ।

৩) পদ্মপুরাণ।

৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড, ১ম খণ্ড, ১৩ পৃঃ

৫) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, নিখিল নাথ রায়।

৬) Captain Layard, Asiatic Society’s Journal, Vol. XXII Page 281.

৭) Hun-ter’s Statistical Account of Mumshudabad-pp 22-23.

৮) O’Donnell’s ‘sensus of India, 1891, Vol 111 (The Report pp 30-40)

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)