বাংলার অন্যান্য জেলার মতো মুর্শিদাবাদেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারিত হয়েছিল। এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার শুরু হয় ষষ্ঠশতক থেকেই। চৈতন্য-পরবর্তীযুগে তিন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার সাধনে নিরত ছিলেন। এঁরা হলেন নরোত্তম ঠাকুর (ষোড়শ শতক), শ্রীনিবাস আচার্য (১৫১৮-১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং শ্যামানন্দ (ষোড়শ শতক)। শ্রীনিবাস আচার্যের কর্মস্থল হল বর্ধমানের যাজিগ্রাম, নরোত্তম ঠাকুরের রাজশাহী এবং শ্যামানন্দের মেদিনীপুর। তবে মুর্শিদাবাদ শ্রীনিবাস আচার্যের কর্মস্থলের কাছাকাছি হওয়ায় এই অঞ্চলে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাব অনেক বেশি। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক থেকে বৈষ্ণব কেন্দ্রের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এই সংখ্যা ছিল শতাধিক।

এই শতাধিক কেন্দ্র গড়ে ওঠার জন্য নানা কারণ কার্যকর ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনিক কেন্দ্র মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার সহজতর হয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা অনুষঙ্গ। ১. চৈতন্য জন্মস্থান নবদ্বীপ ছিল মুর্শিদাবাদের খুব নিকটে। তাই তার প্রভাব অনস্বীকার্য। মুর্শিদাবাদের মানুষজন খুব সহজেই শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো পরিদর্শনে যেতে পারতেন। তার মূল্য বৈষ্ণবদের কাছে কম ছিল না। ২. গৌড়ীয় বৈষবদের দর্শন বৃন্দাবন থেকে বাংলায় এসেছিল। যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম নরোত্তমের শ্রীপাট ছিল রাজশাহীতে। নরোত্তম সুহৃদ রামচন্দ্র কবিরাজের বাস ছিল তেলিয়া বুধুরীতে। শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাট যাজিগ্রামে। তাই রাজশাহী থেকে বৃন্দাবন যাবার পথে বৈষ্ণবগুরুদের গমনাগমনে শিষ্যদের সংখ্যা বেড়েছিল। ৩. মুর্শিদাবাদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ বেয়বগুরুদের বাসস্থান। বৈষুব আচার্যদের শ্রীপাট বিশেষ করে নয়নানন্দ স্থাপিত ভরতপুরের শ্রীপাট, জিয়াগঞ্জের গাম্ভীলাপাট, বাহাদুর মৌজার তেলিয়া-বুধুরী শ্রীপাট গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রসারে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। হেমলতা ঠাকুরাণি (শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা), হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণি (জীব গোস্বামীর শিষ্যা), গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী (নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য), বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি), রাধামোহন ঠাকুর (শ্রীনিবাস আচার্যের সুবিখ্যাত প্রপৌত্র, এঁরা সকলেই ছিলেন মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। এঁদের বাসস্থান ক্রমে বৈয়ব কেন্দ্রে রপান্তরিত হয়। ৪. বাংলা সুবার রাজধানী হিসাবে মুর্শিদাবাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব নয় রামানুজ, রামানন্দী, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মুর্শিদাবাদে টেনে নিয়ে এসেছিল। ৫. রানি ভবানীসহ অসংখ্য ভূস্বামীদের অকৃপণ বদান্যতা, এমনকি ইউরোপীয় বণিকদের দেয় ভাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। ৬. জেলাতে ভাগীরথীর মধ্যবর্তী অবস্থানের জন্য পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর দুইতীরে গড়ে উঠেছিল নানা মতানুসারী বৈয়বকেন্দ্র। ৭. তাছাড়া ধর্মীয় নিপীড়ন দূর করা, নবশাখদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির বৈভব প্রদর্শনও এই বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠার পিছনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

হিন্দু, বৈষ্ণব, জৈন, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে সঙ্গে নানা গৌণ-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই অঞ্চলে। তবে মুর্শিদাবাদের বৈয়বধর্ম বিশেষভাবে গৌড়ীয় বৈষুবধর্ম প্রচারিত হয় ব্যাপকভাবে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে অসংখ্য বৈয়বকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ১৬১০ থেকে ১৬২০-র মধ্যে রাজশাহীতে প্রথম খেতুরি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীর নেতৃত্বে ২৯ জন বৈব্লব। আর বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন নবদ্বীপের তিনজন বৈপ্লব, শান্তিপুরের ন’জন বৈষ্ণব, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের

ছত্রিশজন বৈষ্ণব, মেদিনীপুরের দুজন বৈষ্ণব এবং অন্যান্য স্থান থেকে ষোলজন বৈষ্ণব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সপ্তদশ শতকে খেতুরি-উৎসবে যোগদানকারী বৈষ্ণব মহান্তদের সংখ্যা জানিয়ে দেয় মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলির রমরমার কথা।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে তাদের সংখ্যা বেড়েছিল দ্রুতহারে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ তখন সমৃদ্ধ। প্রশাসনিক দিক দিয়েও তার গুরুত্ব ছিল। তাই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছিল এই ধর্মে দীক্ষা নিয়ে। সমাজে প্রতিপত্তিহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অ-জলচল সুবর্ণ বণিক, যবনদের অধীনে কর্মরত জাতিচ্যুত হিন্দু-কর্মচারি সকলেই ঠাঁই পেয়েছিল বৈয়বধর্মে। তারা পেয়েছিল সামাজিক প্রতিপত্তি এবং একই সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা। তাছাড়া ধর্মীয় নিপীড়ন দূর করে, নবশাখদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির সমাজে উচ্চ স্থান দিয়ে বৈষ্ণবধর্ম যুগের প্রয়োজন মিটিয়েছিল।

প্রায় চার শতক ধরে মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় ১৭টি কেন্দ্র। এগুলির প্রায় সবক’টি বৈষ্ণবগুরু বা তাঁদের শিষ্যদের তত্ত্বাবধানে জন্মলাভ করেছিল। সতেরো শতকে যে ১৯টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল তার প্রায় সবগুলিই বৈষ্ণব গুরুদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের আনুকূল্যে গৌরব অর্জন করে। তবে এদের মধ্যে দু’টি একটি ভূস্বামীদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। আঠারো শতকে এই কেন্দ্রগুলোর সংখ্যা বেড়েছিল সর্বাধিক। এবং এই সময় শুধুমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলিই নয় রামানন্দী, রামানুজ ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা নয়, সুদূর রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশের বৈষ্ণব সাধকরা এখানে গড়ে তোলেন আখড়া।

উত্তর প্রদেশের অধিবাসী মস্তরামজি মুর্শিদকুলীর সময়ে মুর্শিদাবাদ থেকে ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে গঙ্গার ধারে সাধকবাগ আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব তাঁকে দান করেন গোলপবাগ। রামানুজ মতানুসারীরা মিরজাফরের জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের এক কিলোমিটার উত্তরে তৈরি করেন জাফরাগঞ্জ বড়ো আখড়া। বহিরাগত হলেও এঁরা সকলেই স্থানীয় প্রভাবশালী ও সম্পদশালী। এই প্রবন্ধে জাফরগঞ্জ ও সাধকবাগ আখড়া নিয়ে আলোচনা করব।

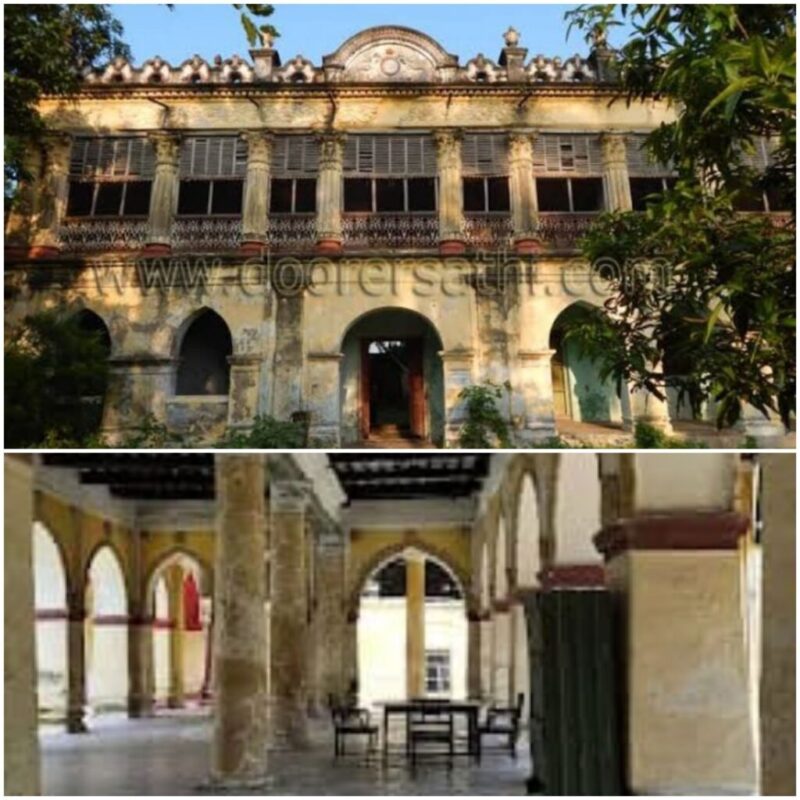

জাফরাগঞ্জের বড় আখড়া:-

এই আখড়াটি একটি সুপরিচিত শ্রী সম্প্রদায়, বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক এবং বেদের ভাষ্যকার, শ্রী শ্রী রামানুজ শ্রী শ্রী । সেই স্বামীর অসংখ্য শিষ্য এবং অনুসারীদের মধ্যে এটি :বড়গল’ সম্প্রদায়ের ধর্মে দীক্ষিত। রাজপুতানার মাঝামাঝি জয়পুর রাজ্যের পলতা আখড়ার গদীর শিষ্য অনন্ত রামানুজ দাস মহারাজ সেখান থেকে বাংলায় আসেন এবং ঢাকা শহরের মধ্যে উর্দু বাজার নামক স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাকে এই আখড়ার মূল মহন্ত বলা যেতে পারে। তার নথিপত্র থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি ১১০৩ সালে বাংলার ঢাকায় ছিলেন। যখন তিনি বাংলায় আসেন, তখন তার একটি ছোট সীতারাম মূর্তি ছিল। এটি এখন জাফরাগঞ্জের বড় আখড়ার প্রধান মন্দিরে স্থাপিত। তার সময়ে তার কোনও সম্পত্তি থাকার বিশেষ কোনও প্রমাণ নেই। ঈশ্বরের সেবা এবং তার নিজস্ব খরচ গল্প বলার ব্যবসার মাধ্যমে সম্পন্ন হত।

তাঁর স্বর্গারোহণের পর, তাঁর শিষ্য মহন্ত লছমন দাস মহারাজ তাঁর আদেশে মহন্ত নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় শার্ঙ্গধর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মূর্তিটি এখনও সেখানে রয়েছে এবং সেখানকার প্রধান মূর্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রন্থ, পুরাণ পাঠ এবং ভিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা এবং নিজের খরচ চালাতেন। এভাবে, কিছু সময় সেখানে থাকার পর, তিনি গঙ্গার ধারে বসবাস করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য মনসারাম দাসকে ঈশ্বরের সেবা করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১১৬৮ সালে, তিনি মুর্শিদাবাদে আসেন, জাফরাগঞ্জে ভাগীরথীর তীরে একটি সুন্দর কুটির নির্মাণ করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

মহাত্মা লছমন দাস নবাব মীর জাফরের বাড়ির খুব কাছে থাকতেন এবং তিনি সমবেত লোকদের ভগবদগীতা পাঠ করে বোঝাতেন এবং তাদের অনেক ভালো উপদেশ দিতেন। তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা এবং মাহাত্ম্য দেখে, নিকটবর্তী এবং দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতেন। নবাব মীর জাফর এবং পরে তাঁর জামাতা মীর কাশিম, সময়ে সময়ে মহাত্মা লছমন দাসের সাথে দেখা করেছিলেন এবং বৈষয়িক উন্নতির বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতে এবং তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তিনি ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাদের রক্ষা করার, মহিলাদের সতীত্ব রক্ষা করার এবং গৃহহীনদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য লোকদের পরামর্শ দিতেন। কিন্তু নিজে তাদের অর্থ গ্রহণ করার পরিবর্তে, তিনি দুর্ভিক্ষে ভুগছেন এমন প্রজাদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করতেন। ১১৯১ সালে ১১০ বছর বয়সে বাংলায় তিনি মারা যান। মহন্ত লক্ষ্মণ দাসের স্বর্গারোহণের পর, তাঁর শিষ্য নারায়ণ দাস মহারাজ তাঁর নিয়োগানুসারে মহন্ত হিসেবে অভিষিক্ত হন। তিনি একজন মহান পণ্ডিত এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। একদিন, জনৈক নবাব বংশধর কুষ্ঠরোগে ভুগছিলেন এবং অনেক চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করতে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। মহন্ত মহারাজের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তিনি তাঁর শরণাপন্ন হন। মহন্ত মহারাজ তাঁর শরীরে আঙুল বুলিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বিদায় করেন। পরের দিন সকালে, রোগীর শরীরে রোগের কোনও চিহ্ন ছিল না। নবাব সাহেব যখন মহন্ত মহারাজকে দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি নিজে সেগুলো গ্রহণ করবেন না বরং দরিদ্র ও অভাবীদের দান করে দিন। তাঁর সময়ে, ঈশ্বরের সেবার জন্য কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি কেনার নিদর্শন রয়েছে। ধর্মপ্রাণ মহন্ত মহারাজ ১২০১ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এরপর, তার শিষ্য হরিনারায়ন দাস মহারাজ কে ভাবী মহান্ত করার নির্দেশ দিয়ে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

মহন্ত হরিনারায়ণ দাস মহারাজ বিভিন্ন বিজ্ঞানের, বিশেষ করে বেদান্ত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। বলা হয় যে তিনি একজন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে আরও লাখেরাজ সম্পত্তি কেনা হয়। মহন্ত হরিনারায়ণ দাস মহারাজ হরিদাস মহারাজকে ভবিষ্যতের মহন্ত হিসেবে মনোনীত করেছিলেন এবং তারপরে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর একজন শিষ্য, চতুর্ভুজ দাস, মহন্ত হবেন। ১২৩৬ সাল পর্যন্ত মহন্ত হরিনারায়ণ দাসের জীবদ্দশায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহন্ত হরিনারায়ণ দাসের উত্তরসূরী হিসেবে মহন্ত হরিদাস মহারাজ দায়িত্ব পালন করেন এবং ১২৩৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এরপর চতুর্ভুজ দাস মহারাজ মহন্ত হন এবং পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুসারে আখড়ার অনেক উন্নতি সাধন করেন। তাঁর আমলে সাধুদের সেবা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সাধুদের সেবা স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তিনি শয্যা ব্যবসার মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়ে

তিনি লাখোরাজ সম্পত্তি কিনে দেবোত্তরের আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর সময়ে ঠাকুর বাড়ির পাকা মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছিল। ১২৪৭ সালে মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে মহন্ত চতুর্ভুজ দাসের মৃত্যু হয়।

মহন্ত চতুর্ভুজ দাসের মৃত্যুতে পূর্বের নির্দেশ অনুসারে রামদাস মহারাজকে মহন্ত পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞানের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কথার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন এবং নৌকা তৈরি করতেন এবং দিনাজপুর, ঘুঘুডাঙ্গা, রাজশাহী এবং কলকাতার মতো জায়গায় চালের ব্যবসা পরিচালনা করে প্রচুর লাভ করতেন। সমস্ত আয় থেকে তিনি সাধুদের সেবা উন্নত করতেন এবং দেব মন্দির এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণ করতেন। যদিও ভাগীরথী এখন ঠাকুর বাড়ির পশ্চিমে ১০/১২ বিঘা দূরে দৃশ্যমান, মহন্ত মহারাজের সময়ে এটি ঠাকুর বাড়ির ঠিক পাশেই প্রবাহিত হত। একসময় ভাগীরথীর জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে ঠাকুর বাড়ির সংলগ্ন স্থানটি ভেঙে যেতে শুরু করে এবং দেবতাদের মন্দিরের কিছু অংশ গঙ্গায় ডুবে যায়। অনেকে মন্দিরের মূর্তিগুলি স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু মহন্ত মহারাজ কারও কথা না শুনে ভাঙা মন্দিরে প্রবেশ করেন, দরজা বন্ধ করে পূজা শুরু করেন। সারা দিন কেটে যায় এবং রাত্রি আসে, কিন্তু অনাহার সত্ত্বেও তিনি মন্দিরের ভিতরেই থাকেন, দেবতাদের পূজায় মগ্ন থাকেন। সকালে দেখা যায় মন্দির সংলগ্ন স্থানে চর পড়ে গেছে এবং গঙ্গা সেখান থেকে ১০/১২ বিঘা পশ্চিমে সরে গেছে। সূর্য ওঠার পর, মহন্ত মহারাজ মন্দিরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে মা গঙ্গার পূজার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর সেই সময়ে, এক বিশাল সমাবেশে মা গঙ্গার পূজার প্রচলন রয়েছে। সেই সময়, এক সপ্তাহ ধরে একজন যোগ্য পণ্ডিত দ্বারা সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা হয় এবং সেই সময় থেকে, মা গঙ্গাকে প্রতিদিন অন্নভোগ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রামদাস মহন্ত মহারাজ অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাঁর সময়ে, যখন এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তখন তিনি প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে চাল বিতরণ করে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তিনি অযোধ্যা সফর করেছিলেন এবং সাধু, বৈষ্ণব এবং দরিদ্রদের যথাযথ খাবার সরবরাহ করেছিলেন এবং তাদের সমস্ত হৃদয় দান করেছিলেন।

এই সময়কালে, লাখেরাজ সম্পত্তি এবং জমি ক্রয়ের ফলে আখড়ার আয় যথেষ্ট ছিল। ১২৪৭ সালের ২৩ বৈশাখ, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে গোপাল দাস মহারাজকে মহন্ত হিসেবে নির্বাচিত করার পর মহন্ত রামদাস মহারাজের মৃত্যু হয়।

১২৪৭ সালের চতুর্থ জ্যেষ্ঠ গোপালদাস মহারাজ মহন্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সকল বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন এবং বিষয়বস্তুর প্রতি প্রখর জ্ঞান ছিল। গোপালদাস মহারাজ ব্যবসা শুরু করেন এবং লাট মল্লারপুর এবং বীরভূম জেলার অন্যান্য স্থানে জমি কিনেছিলেন। দানশীলতা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি অনেক গুরুতর রোগ নিরাময় করতে পারতেন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন স্থানে কূপ খনন করেছিলেন এবং বাঁধ তৈরি করেছিলেন। এক সময়, যখন জাফরাগঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত ইছগঞ্জ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন তিনি বাঁশ, খড় এবং ১৫ দিনের চাল এবং নগদ অর্থ দিয়ে সাহায্যপ্রার্থী মানুষদের সাহায্য করেছিলেন। ১৩০১ সালের ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের ১৩ তারিখে, মহন্ত গোপালদাস মহারাজের মৃত্যু হয়।

পরবর্তী ভগবান দাস মহারাজ, তাঁকে মহন্ত গোপালদাস কর্তৃক দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তাঁর পিতার স্বর্গারোহণের সময় তিনি নাবালক ছিলেন, তবুও তুলসীদাস মহারাজকে তাঁর যত্ন নেওয়ার এবং তাঁর দিব্য সেবা পরিচালনার জন্য নির্বাহক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং মহন্ত ভগবান দাস মহারাজকে মহন্ত হিসেবে অভিষিক্ত করা হয়েছিল।

তুলসীদাস মহারাজ দিব্য সেবার কাজ খুব ভালোভাবে সম্পাদন করতেন এবং ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে যখন তিনি স্বর্গারোহণ করেন, তখন বর্তমান মহারাজ মহন্তের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর উপর অর্পিত গুরুতর দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করে আসছেন। আধুনিক ভারতে তাঁর মতো দয়ালু, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, উদার এবং জনহিতৈষী মহান আত্মা খুবই বিরল। যখন অজাত শিশু দেশে আবির্ভূত হয়, তখন তিনি জনগণের প্রার্থনা অনুসারে কর আদায় বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি জনগণকে শস্য, চাল এবং নগদ অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। জলের অভাব রোধ এবং কৃষিকাজ সহজতর করার জন্য, মহন্ত মহারাজ বিভিন্ন স্থানে নিজ খরচে কূপ এবং কূপ খনন করেছেন। তাঁর জমিদারি মল্লারপুরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মানুষের দুর্দশা লাঘব করার জন্য, মহন্ত মহারাজ রামপুরহাটের মহকুমা কর্মকর্তাকে মল্লারপুরে একটি দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করেন এবং হাসপাতালের জন্য উপযুক্ত ঘর তৈরি এবং আসবাবপত্রের সম্পূর্ণ খরচ নিজেই বহন করেন। উক্ত ব্যক্তি দাতব্য কাজের জন্য ৫/৭ বিঘা জমিও দান করেছেন। রামপুরহাটের মানুষের অসুবিধা দূর করার জন্য একটি টাউন হল নির্মাণের জন্য এক সময়ে ৫০০০ হাজার মুদ্রা দান করে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। মহন্ত মহারাজ মল্লারপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের জন্য এক সময়ে ৪০০০ টাকা দান করে নিজের নাম স্মরণীয় রাখার ব্যবস্থা করেছেন। চট্টগ্রাম জেলার চন্দ্রনাথ তীর্থে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত উনকোটি শিব মন্দিরে ওঠার জন্য সুবিধাজনক পথের অভাবে দর্শনার্থীদের প্রাণহানির আশঙ্কা দেখে তিনি বিশাল ব্যয়ে একটি প্রশস্ত রাস্তা এবং একটি পাকা সেতু নির্মাণ করেছেন। যারা ঘরের আগুনে সর্বস্ব হারিয়েছেন, যারা তাদের বাবা-মা-মেয়েদের হারিয়েছেন এবং যারা দারিদ্র্যের শিকার তারা সাহায্য চাইলে কখনও মহন্ত মহারাজের কাছে বৃথা যান না। মহন্ত মহারাজ দূর-দূরান্তের পণ্ডিত এবং স্থানীয় পণ্ডিতদের নামে বৃত্তির ব্যবস্থা এবং দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

শ্রী শ্রী রঘুনাথ জিউ এই আখড়ার প্রধান দেবতা। গোবিন্দ জিউ, রাধামাধব, ‘লক্ষ্মীনারায়ণ’ সহ আরও অনেক মূর্তি এই আখড়ায় বিদ্যমান। প্রতিদিন অনেক সাধু, সন্ন্যাসী এবং অতিথি এখানে আসেন এবং অনেকে এখানে স্থায়ীভাবে থাকেন। তাদের খাবার, পোশাক এবং শীতের পোশাক এই আখড়া দ্বারা সরবরাহ করা হয়। অসুস্থ হলেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে দিনে দুবার এখানে খায়।

এই আখড়ায় অনেক গরুও আছে এবং তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য ভালো ব্যবস্থা রয়েছে। ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, রাম নবমী, গোবর্ধন পূজা, গুরু পূজা ইত্যাদি উৎসব এখানে খুব জাঁকজমকের সাথে পালিত হয়। ঝুলন যাত্রার সময়, অনেক মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এখানে উৎসব দেখতে আসেন।

মহন্ত মহারাজ জয়পুর এবং অন্যান্য স্থান থেকে সেরা পাথর এনেছেন এবং আশি হাজার টাকার কিছু বেশি ব্যয়ে, তিনি শ্রী শ্রী রঘুনাথ জিউরের ইট দিয়ে নির্মিত মূল মন্দিরের জায়গায় সাদা পাথরের তৈরি একটি শক্তিশালী এবং উন্নত মন্দির তৈরি করেছেন এবং পান করার জন্য উপযুক্ত দুটি নলকূপ তৈরি করেছেন। ভ্রমণকারীদের থাকার অসুবিধা এড়াতে, তিনি বদ্রীকাশরাম এবং কেদারেশ্বরে দুটি ধর্মশালা তৈরি করেছেন। এই দুটির জন্য ব্যয় ৮০০০ টাকারও বেশি।

মহান্ত মস্তরাম আউলিয়ার প্রতিষ্ঠিত সাধকবাগে-বড় আখড়ার কথা:-

——————————

সাধক বাগ:-

মুর্শিদাবাদ শহর থেকে ৬ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। লর্ড ক্লাইভ ১৭৬০ সালের ২৩শে এপ্রিল লখনউ যাওয়ার পথে এই সাধক বাগেই বিশ্রাম নেন।

প্রাচীনকাল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক জায়গায় মহান সাধকদের অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সাধক বাগ আখড়া তার মধ্যে একটি। নবাব মুর্শিদ কুলি খানের রাজত্বকালে (১৭২০-২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) বিখ্যাত সিদ্ধ মহাপুরুষ মস্তরাম আউলিয়া এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মস্তরামজী কখন, কোন বয়সে এবং কী কারণে সাধক বাগ এসেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। নবাব রাজা এবং স্থানীয় জমিদারদের দেওয়া জমির আয় থেকে এই আখড়ার খরচ মেটানো হয়। কথিত আছে যে, অতীতে, যখন এই আখড়ার মহন্তের পদ শূন্য থাকত, তখন নির্বাচিত সাধককে তৎকালীন নবাব নাজিম সমর্থন ও অনুমোদন করতেন, যিনি উপযুক্ত বিবেচিত প্রার্থীকে তাঁর কপালে একটি ফোঁটা রেখে মহন্তের পদ দিতেন।

নাটোরের রাজা রামকান্ত রায় মহাত্মা মস্তরামজীকে রাজশাহী পরগনার একবরপুর, গয়সাবাদ পরগনার, তরফ বাহাদুরপুর এবং মৌজে বেড়াবাড়ি ছাউনি দেওয়া হয়েছিল।

গন্ধর্ব সিংহ এবং তরফ রামপাল মৌজায় অনেক সম্পত্তি দান করেছিলেন। যেহেতু এই সমস্ত সম্পত্তির দানপত্র নষ্ট হয়ে গেছে, তাই মুর্শিদাবাদ কালেক্টরেট থেকে প্রাপ্ত একটি নকল সার্টিফিকেট আখড়ায় সংরক্ষিত আছে। সেখান থেকে জানা যায় যে ১৭৪০/৪১ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামাকান্ত উক্ত দানটি করেছিলেন। অতএব, মহান মস্তরামজী এই দানপত্র পাওয়ার অনেক আগে থেকেই সাধকবাগে বসবাস করছিলেন। এই সমস্ত জমি সম্পত্তি ছাড়াও, মস্তরামজী প্রয়াত রাজা রামাকান্তের কাছ থেকে দৈনিক ৫ টাকা ভাতা পেতেন। রমাকান্তের পরে, রানী ভবানী তাঁকে এবং তাঁর পর তাঁর শিষ্য ভরত দাসকেও একই ভাতা দিয়েছিলেন। নকল করে রাখা দানপত্রটি পড়ার পরই এর সত্যতা স্পষ্ট হয়। এই ভাতার জন্য, রানী ভবানী রাজশাহী কালেক্টরেটকে ১৮০০ টাকা আয়ের একটি জমি দান করেছিলেন। তারপর থেকে, ১৮০০ টাকা দান পেনশন হিসেবে দেওয়া হত। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে, His grace the Duke of Argyli K.T. সাহেবের সময় এই পেনশন বন্ধ হয়।

“শ্রী” সম্প্রদায়ের প্রচারক স্বামী বালানন্দজী ৭টি (বর্তমানে ১৬টি) আখড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার মধ্যে “খাকি আখড়া” অন্যতম। মহাত্মা মস্তরামজী এই আখড়ার প্রধান সেনাপতি ছিলেন, সেই সময়ে আখড়ায় এক হাজারেরও বেশি কুস্তিগীর নিযুক্ত ছিলেন, যারা দুর্বলদের পালন এবং রক্ষা করতেন এবং পশুবলে শক্তিশালী মদমত্তদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। যখন আমরা মুর্শিদাবাদ আখড়া বা বৈঠক বলি, তখন আমরা সাধকবাগ আশ্রম এই আখড়াকে বোঝাই।

স্বামী মস্তরামজী জামাত অথবা জমায়েৎ সহ কামরূপ, বরবকুণ্ড এবং পরশুরামে গিয়েছিলেন । সেই সময় কামরূপের দেবী কামাখ্যা খুশি হয়ে মস্তরামজীকে নিজের হাতে তৈরি একটি কঙ্কন দিয়েছিলেন। আজও সেই কঙ্কন সাধকবাগ আশ্রমে রয়েছে। মস্তরামজী কামাখ্যা থেকে রাজশাহী এবং তারপর মুর্শিদাবাদে এসে সাধকবাগে থাকতেন।

সেই সময় নবাব মুর্শিদ কুলিকের সাধকবাগে একটি কুটির ছিল। মুর্শিদ মাঝেমধ্যে সেখানে আসতেন এবং থাকতেন। সেই নবাব কুটিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও শাহবাগে দেখা যায়। মস্তরামজীর যোগশক্তি এবং অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে অনেক প্রবাদ এবং গল্প রয়েছে।

১২০০ সালে, স্বরূপ দাসজী, গঙ্গাদাস এবং মুকুন্দ দাস নামে দুই শিষ্য, পাঞ্জাবের রামানন্দী সম্প্রদায়ের লস্করী শাখার অন্তর্গত একটি মঠের মহন্ত, তীর্থযাত্রার পথে বাংলার মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের দেবীপুর শিবিরে অবস্থিত বৃহৎ দিগম্বর মঠ পরিদর্শন করেন। মঠের তৎকালীন মহন্ত স্বরূপ দাসের নাম এবং দুই ভ্রমণকারীর গুরুপিতার নাম মিলে যাওয়ায়

তখন মঠাধীকারী তাদের আখড়ায় রেখেছিলেন। তারা সেখানে পরম সুখে বসবাস করতেন, তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন যেন তিনি তাদের গুরু। সময়ের সাথে সাথে, গঙ্গাদাসজি আখড়ার অধিকারী হয়েছিলেন এবং মুকুন্দ দাস উপাসক হয়েছিলেন। সেই সময়, মঠাধীশই পূজা করতেন। তিনি যদি তা করতে সক্ষম হতেন, তবে একজন বিশিষ্ট এবং শক্তিশালী ব্যক্তিকে বিনা বেতনে উপাসক হিসেবে নির্বাচিত করা হত, সেই উপাসককে ছোট মহন্তজী বলা হত। উৎসবের সময় উপাসক ভগবানের প্রতি সমস্ত প্রণাম পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, এবং উপাসক যদি কোনও সৎকর্ম করতেন বা তীর্থযাত্রায় যেতেন, তবে মঠ তাদের সকলের ব্যয় বহন করতেন। অধিকারীজি মঠের সমস্ত কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করতেন। এর জন্য, তিনি এস্টেটের সম্পত্তির প্রণামীর একটি ছোট অংশ পেতেন। কিছু সময় পর, তাদের মধ্যে দ্বিতীয় আখড়া স্থাপনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে, তাই স্বরূপ দাস সঙ্গীর সম্মতিতে, তাঁর প্রদত্ত খালি জমিতে একটি ছোট দিগম্বর আখড়া এবং ঠাকুরবাড়ি তৈরি করা হয় এবং এতে সঞ্চিত অর্থের কিছু অংশ মন্দির নির্মাণে এবং কিছু অর্থ ২টি নিষ্কর জমি কেনার জন্য ব্যয় করা হয়। (১২০৮সালে নিষ্কর জমি এখনও ক্রেতাদের দখলে রয়েছে) স্বরূপ দাসজী মন্দির নির্মাণে অনেক সাহায্য করেছিলেন। ১২১১ সালে, শ্রীমন্দিরের নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং শ্রী শ্রী রঘুনাথজী প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর, যখন বড় গঙ্গাদাস মারা যান, তখন ছোট মুকুন্দ দাস সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এই স্থানের প্রথম মহন্ত হিসেবে বিবেচিত হন।

এরপর তিনি রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে একটি চালের ব্যবসা এবং কলকাতার চিৎপুর রোডে একটি কাঠের দোকান স্থাপন করে প্রচুর লাভ করেন এবং এই লাভ দিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদের তৌজি সাগরদিঘি নং ৪৭১ এবং বীরভূমের তৌজি মিয়াপুর নং ৬৭২ এবং অন্যান্য খালি মহলগুলি কিনে নেন। তিনি প্রথমে রাজশাহীর .১২৪৯ নং তৌজি মহাল গোপালপুর জমিদারি কিনেছিলেন এবং ১২৩৫ থেকে ১২৪০ সালের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। তার আগে, তাঁর শিষ্য রঘুবরজির মৃত্যুর কারণে তিনি রঘুবরের শিষ্য রামদাস মহন্তের পদ লাভ করেন। তাঁর সময়েই সম্পত্তির ব্যাপক উন্নতি ঘটে। তাঁর পূর্ববর্তী অধিকারী রাজশাহীর , বৃহৎ মহাল ৩৮৪ নং তৌজি জোৎনায়ন বন্ধক রেখেছিলেন কিন্তু তিনি নিজেই মর্টগেজদারের কাছ থেকে জমিদারি স্বত্বের ষোল আনা কিনেছিলেন। কর্মজীবনের শেষের দিকে, চিৎপুর রোডে কাঠের ব্যবসায় লোকসানের কারণে,

এবং জমির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায়, তিনি চিৎপুর রোডের বাড়িটি ১৪,০০০ টাকায় বিক্রি করে দেন এবং সেই টাকা দিয়ে অন্যান্য সম্পত্তি কিনেন। তারপর তিনি গোদাগাড়ীতে চালের ব্যবসাও শুরু করেন। ১২৭৮ সালে তিনি মারা গেলে, তাঁর শিষ্য লছমন্দদাস মহন্ত হন। তাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদের হুকার হাট, ভূঁই হাট, নাগেশ্বর বাড়ি ইত্যাদি দর্পত্নী সম্পত্তি ক্রয় করা হয়। তিনি কিছুটা বন্ধুসুলভ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তাঁর সময়ে অনেক ভবন নির্মিত হয়েছিল এবং ঠাকুরদের প্রচুর সোনা-রূপার অলংকার, বাসনপত্র, কাগজপত্র এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছিল। তিনিই রাজা গন্ধর্ব সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধামোহন দেব ঠাকুরের মন্দির এবং তাঁর নিস্কর বাগান কিনেছিলেন এবং তাঁর ঝুলন উৎসব শুরু করেছিলেন। এই উৎসব বৃন্দাবনের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩০৫ সালে তিনি যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, তখন তাঁর যোগ্য শিষ্য লক্ষ্মীনারায়ণ দাস মহন্ত পদ লাভ করেন। তিনি ধার্মিক এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর বেশিরভাগ সময় কেটে যেত জপ, যজ্ঞ এবং পূজায়। তিনি সাধু ও ব্রাহ্মণদের আবাসস্থলের জন্য একটি বিশাল ভবন নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সময় থেকে নিয়ম ছিল যে ঠাকুর ভোগের পর আখড়ায় যে কেউ আসতেন তাকে তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী খাওয়াতে হবে যাতে কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে না যায়। তিনি প্রতিদিন ভোগের জন্য এক মণ চাল বরাদ্দ করতেন। তাঁর গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় মহন্তরা তাঁকে “গদীনাবীশ মহন্ত” বলে ডাকতেন। এর আগে, তাঁর পূর্বসূরীরা মহন্ত মন্ডলে আসন পেতেন। তিনি যখন বর্তমান রাজগঞ্জ আহুল মন্দির পরিদর্শন করতেন, তখন তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হত এবং বিশেষভাবে সম্মানিত করা হত। তাঁর সময় থেকে, প্রতিদিন প্রায় ৪০ জন সাধু, সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ এই আখড়ায় লালিত-পালিত হয়ে আসছেন। ভগবানগোলায় বুধুরী মহলের দর্পত্নী সম্পত্তি এবং প্রায় ৭০০ বিঘা জমি এবং আরও কিছু বাগান তাঁর আমলেই কেনা হয়েছিল।

১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যখন তিনি মারা যান, তখন তাঁর একমাত্র শিষ্য ছিলেন বর্তমান মঠপতি শ্রীযুক্ত গণপতি দাস মোহন্ত গোস্বামী, মোহন্ত। তিনি ছিলেন একজন ভদ্র, বিনয়ী, দানশীল এবং ধার্মিক ব্যক্তি। সেসময় কোষাগার ছাড়াও তাঁর আয় ২০০০ টাকা এবং ১০০০/০ বিঘা ধানের জমি। তিনি দুটি মহল এবং কয়েকশ বিঘা জমি কিনেছেন। দেবতা, সাধু এবং ব্রাহ্মণদের পূজায় তাঁর বার্ষিক দান হাজার হাজার টাকা।

তিনি জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ মহিলা হাসপাতাল এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মতো অনেক প্রতিষ্ঠানকে মাসিক সাহায্য করেছেন এবং জিয়াগঞ্জ মহিলা হাসপাতালকে ৫০০ টাকা এবং লালবাগ পাবলিক হল নির্মাণের জন্য ৩০০ টাকা এককালীন অনুদান দিয়েছেন। ৫০০০ টাকা ব্যয়ে তিনি পুরাতন মন্দিরটি সংস্কার করেছেন এবং মার্বেল পাথরের একটি নতুন মন্দির তৈরি করেছেন। তিনি জয়পুর থেকে আনা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনুমানের নতুন সাদা পাথরের মূর্তি স্থাপন করেছেন। বর্তমান গোস্বামী মহাশয় পার্বতীর ব্যয় বহন করেছেন এবং সত্যনারায়ণের পূজা এবং শালগ্রামের ভোগের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। যখনই কোনও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে আসেন, তিনি তাঁর প্রস্থানের সময় তাঁকে দক্ষিণা দেন।

মোহন্ত গণপতি দাস গোস্বামীর সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এবং অনেক উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ এখানে সমবেত হন। তিনি তাঁর কন্ঠি ভাই, সম্ভ্রান্ত চেরাম দাস গোস্বামীকে ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে মোহন্ত হিসেবে নিযুক্ত করার ইচ্ছা তাঁর ছিল।

যেহেতু এই দেবোত্তর এস্টেট অন্যদের সাহায্য ছাড়াই চলে, তাই এটি ব্যক্তিগত দেবোত্তর এস্টেট নামে পরিচিত। পশ্চিমের একজন সারস্বত ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ এই আখড়ার মোহন্ত হতে পারে না। আগে একজন কনৌজ ব্রাহ্মণ মোহন্ত হতে পারতেন, কিন্তু এখন সেই নিয়ম নেই। এখানকার মোহন্তরা বিয়ে করতে পারবেন না। নিয়ম হল, ভবিষ্যতে একজন ব্রাহ্মণ ছেলেকে রাম মন্ত্র, দীক্ষা এবং অন্যান্য বিষয় শেখানোর পর মোহন্তের পদ দেওয়া হয়। নির্বাচিত শিষ্য ছাড়া আর কেউ মোহন্ত হতে পারে না। বয়সের সাথে সাথে, বর্তমান মোহন্ত শাস্ত্র আলোচনা, সন্ধ্যা, হোম ইত্যাদি কার্যকলাপের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠেছে।

এখানকার প্রধান মূর্তি হলেন রঘুনাথজি, অন্যান্য মূর্তি হলেন লক্ষ্মীনারায়ণ, শালগ্রাম, দক্ষিণাবর্ত অর্ঘ্য এবং অন্যান্য মূর্তি।

এই আখড়ায় অনুষ্ঠিত হয় উৎসব

বুঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী, বিজয়া, লক্ষ্মী পূজা, দীপান্বিতা, অন্নকুট, উত্তান একাদশী, নবন্ন, পৌষ সংক্রান্তি, শ্রী পঞ্চমী, শিবরাত্রি, রাম নবমী, দোলযাত্রা, চৈত্র সংক্রান্তি, অক্ষয় তৃতীয়া, লক্ষ্মী পূজা। চাতুর্মাস্য ব্যতীত সত্যনারায়ণ

পূজা ও প্রতি তমবাস্যা। পূর্ণিমায় অন্নপ্রসাদ করা হয়। ঝুলন উৎসবের খরচ প্রায় 1200 টাকা। বিভিন্ন শারদীয়া পূজা এবং দোলযাত্রার সময় সাধু, ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্রদের প্রচুর অর্থমূল্যের পোশাক দেওয়া হয়। ঝুলন ও বিজয়া উৎসবের সময় এখানে মেলা বসে।

পীতাম্বর দাস, গঙ্গা দাস, মুকুন্দ দাস, রঘুবর দাস, রাম দাস, লক্ষ্মণ দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, গণপতি দাস গোস্বামী একের পর এক মোহন্ত হন।

গ্রন্থ সহায়তা :-

১) মুর্শিদাবাদ কথা, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়।

২)Musnad of Murshidabad।

৩) Debasri Das, Murshidabad : A Study of Cultural Diversity From Early Eighteenth to Early Twentieth Century, (Kolkata: Arpita Prakashani, 2008), P. 11-12.

৪) Birendra Kumar Bhattacharya, West Bengal District Gazetteers, Murshidabad, (Calcutta: Dr. Barun De, 1979),p-53.

৫) মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব আখড়া (১৬শতক-১৯শতক), ড:দেবশ্রী দাস।

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)