আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে যখন নবাবী শাসনের অন্তিম পর্ব, ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা, বাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনে চরম অনিশ্চয়তা ও আর্থিক সংকট, এহেন পরিস্থিতিতে উত্তর ও পূর্ব বাংলা জুড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী ও ফকিররা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের বিরোধীতা জমিদারদের বিরুদ্ধে এবং কোথাও কোথাও কৃষকদের বিপক্ষেও গিয়েছিল। এই প্রতিবাদী আন্দোলন ভারত ইতিহাসে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ নামে পরিচিত। সন্ন্যাসী ও ফকির বলতে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত দশনামী’ নাগা ও মাদারিয়া ফকির নামে এক ‘বেশরা’ সুফী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রশাসক, সরকারী কর্মচারী ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমনকি এই বিদ্রোহের প্রভাব সাধারণ জনমানসে পড়ায় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নিয়ে কবিতা, ছড়া, নাটক, উপন্যাস, গান ও লোককথা রচিত হয়েছে। উত্তর বাংলা ও পূর্ব বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিতে সন্ন্যাসী ফকিরদের প্রভাব এত অপরিসীম ছিল যে আধুনিক বাংলাদেশের সাহিত্য সমাজে এর প্রতিফলন ঘটে। এমনকি সাম্প্রতিককালে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে ফকির বিদ্রোহ অবলম্বনে নাট্যকার উৎপল দত্ত থেকে শুরু করে অভিজিৎ করগুপ্ত’ অনেকেই নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

এহেন পরিস্থিতিতে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে দেখা দেয় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের এমন কি বৈশিষ্ট্য ছিল যার ভিত্তিতে এই বিদ্রোহকে নিয়ে এত বিস্তর আলোচনা বা পর্যালোচনা হয়েছে। বহুধর্মী আলোচনা সত্ত্বেও সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনার সুযোগ রয়েছে। চিন্তাভাবনার নতুন দিক আলোচনার করার আগে সংক্ষেপে সেরে নেওয়া দরকার সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সম্বন্ধে কে কীরকম ভাবনা চিন্তা রেখে গেছেন। যদিও প্রশাসক হান্টার’ প্রথম তাঁর গ্রন্থে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু এই বিদ্রোহ জনমানসে প্রভাব বিস্তার করার পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠের অবদান অনেক বেশী। হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ‘আনন্দমঠ’ প্রধান হাতিয়ার হলেও ‘আনন্দমঠে বিবৃত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ইতিহাসের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে আলাদা। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসীরা কোনও ভাবেই দুষ্টের দমন বা শিষ্টের পালন নয়, গীতা যোগশাস্ত্রে পান্ডিত্যের অধিকারী নয়, তারা হল উত্তর ভারত, রাজস্থান, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য থেকে আসা এক দল ব্যক্তি যাঁরা তীর্থ যাত্রার পাশাপাশি মহাজনী কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য বা ভাড়াটিয়া সৈনিক হিসাবে তাদের ভূমিকা পালন করত। বঙ্কিমচন্দ্র হান্টারকে অনুসরণ করায় ‘আনন্দমঠে’ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল বীরভূম, অন্য দিকে ইতিহাসের বিচারে উত্তরও পূর্ব বাংলাই ছিল বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও সন্ন্যাসীদের আদর্শবাদী হিসাবে ব্যাখ্যা করলেও শেষ মুহুর্তে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সন্ন্যাসীদের প্রস্থান তাঁর কাছে অনিবার্য ছিল।* অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রতিফলন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অন্য দুজন সরকারী কর্মচারীর লেখায় লক্ষ্য করা যায়। সিভিল সার্জেন্ট বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়’ সন্ন্যাসীদের মধ্যে আদর্শ তো দূরের কথা, তাদের ডাকাত, হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী এক লুঠেরার দল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কাছে ঔপনিবেশিক পরিকাঠামো এক আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত হওয়ায় ব্রিটিশ শাসনকে ‘নবভারতের জীবন প্রভাত’ বলেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর কাছে মনে হয়েছে ‘দেশের মানুষকে শাস্তি দেবার জন্যই সন্ন্যাসীদের আবির্ভাব ঘটেছিল’। সন্ন্যাসীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য ওই চরম অনিশ্চয়তার যুগে কোম্পানীর শাসনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করায় তাঁর কাছে সন্ন্যাসীরা ‘desolating blast’ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। ঠিক একই গন্ডীর মধ্যে ঘোরাফেরা করেছেন আরেক সরকারী চাকুরে রায়সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ। রায়সাহেবের কাছে মনে হয়েছে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের সূচনাকালে সবচেয়ে বিরক্তিকর ঘটনা হল সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ। সন্ন্যাসী ছাড়াও তাঁর আলোচনায় ফকিরদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সন্ন্যাসী ও ফকিররা রায়সাহেবের চোখে একই মনোভাবাপন্ন, যারা জনজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, যাদের তিনি ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিনদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোম্পানী সরকার তার কাছে ‘পরিত্রাতা’ ‘রক্ষাকর্তা’ বা ‘মা-বাপের’ তুলনীয়। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবনীকার রেভারেন্ড গ্লিগের ‘বক্তব্যের প্রতিধ্বনি যামিনী ঘোষের লেখায় পাওয়া যায়। যামিনীবাবুর লেখা গ্রন্থের’ তাৎপর্য হোল তিনি জেলা কালেকটরেট রেকর্ড রুমের ও মহাফেজখানায় এমন কিছু রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য দেখেছিলেন যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। রায়সাহেবের তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা এটাই প্রমাণ করে যে সন্ন্যাসীরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিপুল পরিমাণ জমি জায়গার অধিকারী ছিল, যাদের আওতায় এক বিরাট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকত, যারা দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। জমিদার ও কৃষকরা সন্ন্যাসী ও ফকিরদের প্রাপ্য অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে দিতে না পারলে নৃশংস অত্যাচারের সম্মুখীন হোত। দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী আলোচনা ব্রজেনবাবু ও যামিনীবাবুর আলোচনায়। আসলে বঙ্কিমবাবুর ‘আনন্দমঠ’ এক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। অন্যদিকে সরকারী নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে ব্রজেনবাবু ও যামিনীবাবু সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ক্রিয়াকলাপ লিখতে বসে তাদের প্রকৃত চরিত্র ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন। তাঁদের লেখায় ও ব্যাখ্যায় ঔপনিবেশিক মনোভাবের প্রতিফলন সমালোচনার উদ্রেক করে।

ছিয়াত্বরের মন্বন্তর :

১১৭৬ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ১৭৭০ সালে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তা ইতিহাসে ছিয়াত্বরের মন্বন্তর নামে বিখ্যাত।

অনাবৃষ্টি এদেশে আগেও হয়েছে কিন্তু সদ্য পলাশীর যুদ্ধে জয়ী বৃটিশ কোম্পানির মতো কোনো দেশীয় শাসক এই হারে অনাবৃষ্টির সময় খাজনা বসিয়ে জনসাধারণের জীবনে দুর্ভোগ নামিয়ে আনেননি। দেশের সম্পদ এভাবে কখোনো বিদেশীদের হাতে চলে যায়নি। বলা হয় ১৭৬৮ থেকে যে অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষের শুরু হয়েছিল তা কোম্পানির কুশাসনে তথা সীমাহীন শোষনে ভয়ঙ্কর এক রুপ নেয় ১৭৭০ সালে।

গ্রামে গ্রামে এত পরিমানে কৃষক আর সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয় যে সেই ভয়ানক ইতিহাস লোকমুখে অমর হয়ে আছে আতঙ্কের ছিয়াত্বরের মন্বন্তর নামে।

ফকির এবং সন্নাসী বিদ্রোহ –

মুঘলদের পতনের সময়কাল থেকেই সে যুগের সমাজে মাগারি তরিকার ফকির আর দশনামী নাগা বা গিরি সন্ন্যাসীদের প্রভাব বাড়ছিল। এঁরা মুলত ছিলেন ভিক্ষাজীবী। কিন্তু তখন ভিক্ষা কোনোভাবেই নিন্দনীয় ছিলনা। সাধারণ মানুষ সেইযুগে ফকির বা সন্নাসীদের আনন্দের সঙ্গেই মুক্তহস্তে দান করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানি এইসব স্বতন্ত্র ভারতীয় রীতিনীতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল। তারা ভাবত ওইসব দান আসলে তাদের প্রাপ্য। তারা নিষেধাজ্ঞা এবং দমননীতিও প্রয়োগ করে ফকির এবং সন্নাসীদের বিরুদ্ধে। লর্ড হেস্টিংসের ভাষায় এরা যাযাবর লুঠেরাগোত্রীয়। এদিকে পালাশীর যুদ্ধের পর থেকে হেস্টিংসের চাপানো অতিরিক্ত খাজনার চাপে সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ দান দিতে অপারগ হয়ে ওঠেন। আর তার চরম অবস্থা হয় ইতিহাসের সবচাইতে কুখ্যাত মন্বন্তরের সময়। গ্রামকে গ্রাম খাদ্যের অভাবে শামিল হয়েছিল এক ভয়াবহ মৃত্যুমিছিলে। ফলতঃ গৃহস্থের আর অবস্থা ছিলনা দান করার। দান তখন বিলাসিত।

১৭৬০ সাল থেকেই ক্রমশঃ মানুষের ক্ষোভ আর সন্নাসী আর মাদারি ফকিরদের ক্রোধ মিলে মিশে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে খন্ড খন্ড বিদ্রোহের আকারে জ্বলতে শুরু করে। কিন্তু তা পুর্নাঙ্গ ব্রিটিশ এবং তাদের বশংভুত অত্যাচারী জমিদারশ্রেনীর বিরোধীতার রুপ পায় মাদারি তরিকার ফকির মজনু শাহ আর তাঁর প্রধান সহযোগী ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে। সঙ্গে ছিল রামানন্দ গোঁসাই, কৃষকনেতা নুরুলউদ্দিনের মতো সুযোগ্য সহযোগীরা। কিছু পরে এই বিদ্রোহে যোগদান করেন গ্রাম বাংলার লোকগাথার আর এক মহানায়িকা দেবী চৌধুরানী।

মজনু শাহ –

মজনু শাহ কোন দার উল ইসলামের স্বপ্নাভিলাসী নেতা বা তিতুমীরের মত বিতর্কিত কোন চরিত্র নন। বরং আধুনিক রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার অন্যতম প্রধান দিশারী ছিলেন। যদিও দুঃখজনকভাবে চলতি ইতিহাস তাকে কখোনোই যোগ্য সম্মান দেয়নি।

মজনু শাহে বূরহানের পরিচয় নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক আছে। সম্ভবত ১৭৩৬ বা ৩৭ সাল নাগাদ এঁনার জন্ম হয় গোয়ালিয়রের কাছে কিংবা বিহার সংলগ্ন মাখনপুরে। আরেকটা মত হলো রংপুরের ভূস্বামী বাকের আলিরই ছদ্মনাম মজনু শাহ। তবে নগেন্দ্রনাথ বসু বা আমানাতুল্লা আহমদ ছাড়া কেউই এই মতটি সমর্থন করেন না।

কথিত আছে অল্প বয়সে মজনু শাহর সাধ জাগে ফকির হবার এবং তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাংলার বীরভূমে পৌছন। কেউ কেউ বলেন মীরকাসিমের ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধেও মজনু শাহ অংশগ্রহন করেন।

কিন্তু যতদুর জানা যায় বাংলায় এসে মুলত ১৭৭০ সালে মন্বন্তরের সময় তিনি খন্ড বিখন্ড সন্নাসী এবং ফকির বিদ্রোহের রাশ হাতে নেন। প্রথমেই তিনি ধর্মীয় ভেদাভেদকে দুরে সরিয়ে সন্নাসী আর ফকিরদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসেন। তারপর দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন। কৃষকদের মধ্যে থেকে উঠে আসেন কৃষক নেতা নুরুলউদ্দিন। সন্নাসীদের নেতা ভবানী পাঠক আর রামানন্দ গোঁসাইের সাথে তৈরি করেন এমন এক বোঝাপড়া আর বিশ্বাসের সম্পর্ক যা আমৃত্যু অটুট ছিল। এইভাবে মজনু শাহ খন্ড বিখন্ড ছোট ছোট ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহত্তর গনবিদ্রোহের পথে চালিত করেন।

ভবানী পাঠক :

ইতিহাসের ভবানী পাঠকের স্থান অনন্য। শোনা যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুরও অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। দূর্গাপুর সংলগ্ন এলাকায় আজও ভবানী পাঠকের মন্দির এবং সুরঙ্গের দেখা পাওয়া যায়। এছাড়াও ১৭৭০ থেকে ৭৩ এর মধ্যে এই বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নির্মিত শিবমন্দিরগুলি আজও ভবানী পাঠক নামক ইতিহাসে প্রায় অজানা এক মহানায়কের সরব উপস্থিতির সাক্ষ বহন করে। লোককথায় জানা যায় এই মন্দিরগুলি আর কিছু মাদারি সম্প্রদায়ের আখড়া থেকে মজনু শাহ আর ভবানী পাঠকরা দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় কৃষকদের সংগঠিত করতেন।

ভবানী পাঠক ছিলেন ঠিক মজনু শাহের মতোই হিন্দু – মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত দরিদ্র কৃষকসমাজ এবং ফকির ও সন্নাসী বিদ্রোহের এক অবিসংবাদিত নেতা।

যতদুর জানা যায় তিনি বর্তমান ভোজপুর অন্চলের আরা জেলা থেকে এসেছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তিনি দেবী চৌধুরানীর সহচর বা নায়েব ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বিদ্রোহে ভবানী পাঠকের উপস্থিতি সম্ভবত দেবী চৌধুরানীর আগে থেকেই ছিল ।

পরবর্তী কালের দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনকারী ডাকাতদের কল্পনার মুল উৎসই ছিলেন এই ভবানী পাঠক।

দেবী চৌধুরানী :

না ইনি কোন উপন্যাসে বর্নিত ঘরোয়া মেয়ে প্রফুল্ল নন আর উপন্যাসের মতো শেষ পর্যন্ত ঘরেও ফিরে যাননি।

অধূনা বাংলাদেশের রংপুর অন্চলের পীরগাছা মন্থনা এস্টেটের জমিদার নারায়ন চন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিণী দেবী জয়দূর্গা চৌধুরানীই আসল দেবী চৌধুরানী। ইনিই বাংলার হতদ্ররিদ্র দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষককুলের অন্যতম পরিত্রাতা তথা সন্নাসী এবং ফকির বিদ্রোহের বিখ্যাত মহানায়িকা দেবী রানী।

আজও বাংলাদেশের রংপুরে দেবী চৌধুরানীর নামে স্টেশন আছে, আছে চৌধুরানী কলেজ। পীরগাছা অন্চলে বা জলপাইগুডি অন্চলে আজও পাওয়া যায় দেবী চৌধুরানীর অসংখ নিশান। ব্রিটিশদের সাথে কৃষক এবং জনসাধারণের সম্মুখ সংঘর্ষে এই মহিয়সী নারী নিজে জমিদার হয়েও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন ভবানী পাঠক, মজনু শাহ, রামানন্দ গোঁসাই বা নুরুলউদ্দিনের সঙ্গে। বার বার বিপন্ন হয়েছে তাঁর প্রান।

শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের সেই প্রানটুকুও যুদ্ধে বিসর্জন দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন সাধারণ নিরন্ন মানুষগুলোর জন্যে।

আমরা তাঁকে কতটা মনে রেখেছি?

কজন জানি লোকগাথায় অমর দেবী চৌধুরানী আসলে কে ছিলেন? কি তাঁর পরিচয়?

মনে রাথবেন উপন্যাসের প্রফুল্লর মতো তাঁর কিন্তু সম্ভবত আর ঘরে ফেরা হয়নি।

দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠকের কিছু কথা –

দেবী চৌধুরাণী বাংলা আর বাঙালির অন্তঃকরণে আজও শিহরণ জাগানো এক নাম। গহীন অরণ্যে বা নদীমাতৃক বাংলার নদীনালা দিয়ে রাতের অন্ধকারে জলযুদ্বে পারদর্শিনী এই অদ্ভুত নারীর রুপকথা যেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে অতিক্রম করে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে অত্যাচারী, শোষক ব্রিটিশ কোম্পানি বা তার বশংবদ্ জমিদার বা দেওয়ান দেবী সিংহদের বিরুদ্ধে এমন এক প্রতিবাদী গাথা যা দুই বাংলার মানুষের রক্তে মিশে নানা লোকগান, লোকগাথা আর জাগোগানে আজও অমর হয়ে আছে।

আসুন একটু দেথে নিই কেন মন্থনার জমিদার নারায়ন চন্দ্র চৌধুরীর বা মতান্তরে নরেন্দ্র নারায়ন চৌধুরীর পত্নী দেবী জয়দূর্গা চৌধুরানীকেই ইতিহাসবিদরা বাংলার লোকগাথার মহানায়িকা দেবী চৌধুরানী বলে চিহ্নিত করছেন।

প্রথমতঃ এখানে উল্লেখযোগ্য রংপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক পন্চানন সরকার মহাশয়ের উদ্যোগ। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে পন্চানন সরকার মহাশয়ের সম্পাদনায় এই প্রত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে বুহত্তর রংপুর অন্চলের জাগো গানগুলি পন্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের সহায়তায় সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে চারণ কবি রতিরাম রায়ের(দাশ) দেবীসিংহের উৎপীড়ণ সংক্রান্ত কাব্য থেকেও বিশেষভাবে ১৭৮৩ সালের রংপুর বিদ্রোহের সময় দেবী জয়দূর্গা চৌধুরাণীর বিশেষ ভূমিকার কথা জানা যায় –

‘মন্থনার কর্ত্রী জয়দূর্গা দেবী চৌধুরাণী

বড় বুদ্ধি বড় তেজ জগতে বাখানি’

এছাড়াও নথি থেকে বৃহত্তর রংপুরে আরও প্রায় ৭৫ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা জমিদারের খোঁজ পাওয়া ষায়। এর মধ্যে রংপুর বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী জমিদার শিবচন্দ্র অন্যতম। রংপুর বিদ্রোহে দেবী জগদিশ্বরী চৌধুরাণী বলে আরও এক বীরাঙ্গনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপরেও পাঙ্গার রানী লক্ষীপ্রিয়া ছিলেন আর এক বীরাঙ্গনা।

দেবী চৌধুরাণী আর ভবানী পাঠকের নানা নিদর্শন দূর্গাপুর থেকে রংপুর, এই বিস্তীর্ণ অন্চল জুড়ে পাওয়া যায়, সাথে অসংখ্য লোকগাথা। এইসব লোককথাকে সত্যি বলে ধরে নেবার কোন কারণ নেই। কিন্তু হারানো ইতিহাসের খোঁজে উপাদান হিসাবে এগুলির গুরুত্ব পুরোপুরি অস্বীকারও করা যায় না। আর স্থাপত্য গুলোকে অস্বীকার করার কোন যৌতিকতাও নেই। তাই আপাতত ধরা যেতে পারে এই বিস্তীর্ণ অন্চলে দাপিয়ে বেড়াতেন একের অধিক বীরাঙ্গনা। অত্যাচারী ব্রিটিশ কোম্পানি আর তার অনুচরদের লুঠেপাঠের বিরুদ্ধে ভবানী পাঠক, মজনু শাহদের সাথে এইসব বীরাঙ্গনারাও সাধারণ নিরন্ন কৃষককুলের জন্যে বার অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে প্রধানা অবশ্যই দেবী জয়দূর্গা চৌধুরাণী (১৭৬০/৬৫ থেকে ১৭৮৩, মন্তান্তরে ১৮০১)। পরে আমরা রংপুর বিদ্রোহ, নাপাইচন্ডির মাঠ এবং মেলা ইত্যাদি বিষয়গুলো আরও বিশদে আলোচনা করব।

১৭৬৫ সাল নাগাদ সম্ভবত স্বামী নারায়ন চন্দ্র চৌধুরীর অকাল মৃত্যুর পর মন্থনার দায়ীত্বভার হাতে নেন অসাধারণ মেধাসম্পন্না তেজস্বিনী তরুণী জয়দূর্গা চৌধুরাণী। তারও আগে মাসিমপুরের যুদ্ধে যা ইতিহাসে ব্যাটল অফ্ মাসিমপুর নামে খ্যাত সম্ভবত সেখানেও তিনি ভবানী পাঠক, বাকের আলিদের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ‘সম্ভবত’ শব্দটা ব্যবহারের কারণ এই পর্যায়ের ইতিহাস কিছুটা ধোঁয়াশাময়ই বলা চলে। যাইহোক তাঁর এই অসাধারণ মেধা আর তেজকে দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত, হতাশাগ্রস্থ অসহায় সাধারণ মানুষের কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ব্রিটিশ বর্ণিত ডাকাত আর জনসাধারণের হৃদয়ের নায়ক ভবানী পাঠক। ১৭৭১ সালের ১৯ শে অক্টোবর বাজেয়াপ্ত জমিদারির তালিকায় মন্থনার নামও ছিল। কিন্তু তিনি নিজ বুদ্ধি আর তেজের মাধ্যমে ভবানী পাঠক এবং মজনু শাহর ঐকান্তিক সহায়তায় আবার ফিরে পেয়েছিলেন নিজের জমিদারী। সেই সময়ের মন্থনার বেশকিছু লেনদেনের মধ্যে দেবী জয়দূর্গা চৌধুরাণীর জমি কেনাবেচা সংক্রান্ত তথ্য মেলে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৭৭৩ সালের পীরপাল পাট্টা এবং ১৭৯১ সালের মুশকালি চুকানিপাট্টা।

কথিত আছে ভবানী পাঠক এবং তাঁর আত্মীয়রা রংপুরের কাছে পাঠকপাড়া অন্চলে পরবর্তী কালে বসবাস শুরু করেন।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিরোধী আন্দোলনগুলিকে গণ সংগ্রামের আদলে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ শ্রী সুপ্রকাশ রায়।” মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর বিশ্লেষণে একথাই ফুটে উঠেছে যে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিরোধী আন্দোলন মহাবিপ্লবের পূর্বাভাস। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে এই বিদ্রোহে কৃষক ও কারিগরদের অনুপ্রবেশকে বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন ছিয়াত্তরের মন্মন্তরের দরুণ বাংলার আর্থ সামাজিক কাঠামো এতটাই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছিল যেখানে কৃষকদের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিরোধী এক অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। শ্রী রায়ের বক্তব্য অনেকটা সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ দেবার চেষ্টা করেন ডঃ সুরঞ্জন চ্যাটার্জী ও ডঃ অতীশ দাশগুপ্ত। তাঁরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে যে নেতৃত্বের ও মনোবলের দরকার ছিল সেই নেতৃত্ব বা মনোবল যোগানের উৎস হিসেবে কৃষকরা সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল। যে কারণে তাদের নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছিল।

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহকে মুক্তি সংগ্রামের প্রথম ধাপ হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা বাংলাদেশের (অধুনা) বুদ্ধিজীবি”, ঐতিহাসিক’ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে শুরু, শেষ বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের আন্দোলনে (১৯৭১)। একটি আন্দোলনের সঙ্গে অন্যটির কি যোগ সে ব্যাখ্যায় কিন্তু তাঁরা যান নি। আসলে মাতৃভূমির ইতিহাস লিখতে বসে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি মহল সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কাহিনী বীরগাথায় রূপ দেবার জন্য (বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে) তারা কল্পনার আশ্রয় নেন, কিছু কাল্পনিক চরিত্র যোগ করে কল্পনাশ্রয়ী ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেন।”

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ যে বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। তাহলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। তবে এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে তার আগে আমাদের জানা দরকার এই সন্ন্যাসী ও ফকির কারা, এরা কোথা থেকে এসেছিল? তাদের ক্রিয়াকলাপ কী ধরণের ছিল? তাদের সঙ্গে কোম্পানী সরকারের সংঘর্ষের কারণ কি? এই সংঘর্ষ কী কেবলমাত্র কোম্পানী সরকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব পড়েছিল? আগেই আলোচনা করা হয়েছে সন্ন্যাসী বলতে দশনামী সম্প্রদায় ও ফকির বলতে মাদারী ফকিরদের বোঝানো হয়েছে। দশনামী সন্ন্যাসীরা শঙ্করাচার্যের চার শিষ্যের দশ প্রশিষ্য যাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ ভারতের চার প্রান্তে অবস্থিত সারদা, জোশী, শৃঙ্গেরী ও গোবর্দ্ধন মঠকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হোত।” এই চারটি মূল মঠ ছাড়াও অসংখ্য ছোট বড় মঠের সন্ধান মুঘল যুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। জয়নারায়ণ ঘোষাল কেবলমাত্র বেনারসেই এরকম আঠারোশোর ওপর মঠের সংখ্যা লক্ষ্য করেছিলেন। মঠ ছাড়াও আখড়া ছিল নাগা সন্ন্যাসীদের বাসস্থান। কৌমার্য্য ধারণকারী নাগারা আখড়ায় কেবলমাত্র ধর্মচর্চা ও শাস্ত্রচর্চাই করত না, আখড়া গুলো নাগা সন্ন্যাসীদের যুদ্ধবিদ্যা ও সামরিক অস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিত।২০ স্যার যদুনাথ সরকার দেখিয়েছেন আঠারো শতকের বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের অনেকেই অটল, আবাহন, নিরঞ্জনী, মহানির্বানী ও জুনা আখড়ার অন্তর্গত। এই আখড়াগুলি কিন্তু মুঘলযুগেই মুঘল রাজশক্তির পৃষ্ঠোপোষকতায় রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরভারত ও দাক্ষিণাত্যের বেশ কিছু অংশে গড়ে ওঠে। বাংলায় সে অর্থে মঠ বা আখড়ার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মঠে বসবাসকারী গোঁসাইরা একদিকে ধর্মচর্চা, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, মহাজনী কারবার ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ কার্যে লিপ্ত থাকত। উত্তরভারত, পশ্চিমভারত, দাক্ষিণাত্য এমনকি নেপালকে কেন্দ্র করে হিমালয় উপত্যকা ধরে রেশমবস্ত্র, রেশমজাত দ্রব্য, মণি-মুক্তো, মূল্যবান ধাতুপদার্থ, সুপারি ও বিভিন্ন দ্রব্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। বেনারস- মীর্জাপুর থেকে আসা সন্ন্যাসী বাগোঁসাই ও নাগারা উত্তর বাংলার মালদহ, দিনাজপুর, পূর্ববাংলার ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও নেপাল থেকে গুটিপোকা কিনত এবং তা বিক্রির জন্য সর্বভারতীয় স্তরে বিচরণ করত। অধ্যাপক গৌতম ভদ্র ও অধ্যাপক বেইলী দেখিয়েছেন যে শহর মুর্শিদাবাদ ও বেনারস-মীর্জাপুরকে কেন্দ্র করে সন্ন্যাসীরা ট্রান্স- হিমালয়ান উপত্যকায় ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। অধ্যাপক ইরফান হাবিব ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার মুঘল যুগে লক্ষ্য করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া মহাজনী কারবার ছিল সন্ন্যাসীদের অন্যতম জীবিকা। বেনারস, মীর্জাপুর, দাক্ষিণাত্য যেমন ছিল হুন্ডি কারবারের প্রধান কেন্দ্র বাংলার ঢাকা, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, জাফরশাহী, সেরপুর, বগুড়ার আঞ্চলিক জমিদার ও কৃষকদের সঙ্গে মহাজনী কারবার মুঘল যুগের শেষদিক থেকে চলে আসছিল। সুদের হার চড়া হওয়া সত্ত্বেও সন্ন্যাসীদের মহাজনী কারবারে কোনো ভাঁটা ছিল না।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও মহাজনী কারবার ছাড়াও ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে দশনামী নাগাদের লড়াই করার মনোবৃত্তি ভারত ইতিহাসে এখনও প্রশংসার দাবী রাখে। মুঘল যুগ থেকে তারা দেশীয় রাজা যেমন অযোধ্যার নবাব, বুন্দেলখন্ড, ঝাঁসী, বরোদার গাইকোয়াড় বা মুঘল রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি মারাঠা রাজ মহাদজী সিন্ধিয়ার মত প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকও দশনামীদের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলায় তাদের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও কোচবিহারের মহারাজা, ময়মনসিংহের ইজারাদার রমানাথ লাহিড়ী বা মেদিনীপুরের রাজরাজাদের হয়ে পাইক বরকনদাজ হিসাবে লড়াই করত। এধরনের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রায় উপস্থিত থাকত, মেলায় সমবেত হত ও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের আদান প্রদান ঘটাত। কুম্ভমেলা দশনামী সম্প্রদায়ের কাছে মূল আকর্ষণ হলেও গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ করে, নদীয়ায় অগ্রদীপের মেলা, জলপাইগুড়ির জলপেশের মেলা, শিবরাত্রি উৎসব এবং নেপালের জনকপুরের মেলা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, পুরীর জগন্নাথদেবের মেলায় ও তারা উপস্থিত থাকত। মেলাকে কেন্দ্র করে দশনামীদের সংগঠনও বেশ দৃঢ় ও মজবুত হয়েছিল।

এবারে আসা যাক মাদারী ফকিরদের প্রসঙ্গে। মাদারী ফকিররা এক বেশ্রা সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত সৈয়দ বদিউদ্দিন ‘কুতুবুল মাদারের’ অনুগামী। সৈয়দ বদিউদ্দীন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর বংশোদ্ভূত। এরা নিজেদের সূফী সম্প্রদায় বলে দাবী করলেও তাদের স্থান অন্যান্য উচ্চ অভিজাত সম্পন্ন সূফীদের কাছে ছিল নগণ্য। নকশ্বন্দীয়া, কাদিরিয়া, চিন্তীদের কাছে মাদারীদের প্রসঙ্গ অনভিপ্রেত। মাদারীদের মধ্যে চারটি ভাগ ছিল, মাদারিয়া খাদেমা নং, মাদারিয়া আশেকান, মাদারিয়া দিওয়ানগান ও মাদারিয়া তালেবান”। মাদারিয়া দিওয়ানগানরাই মাদারিয়া ফকির নামে পরিচিত যে তরিকার অন্তর্ভুক্ত মজনু শাহ, চেরাগ আলি, মুশাশাহ, করিমশাহ ও শোভানআলি শাহের মত বিদ্রোহী ফকিররা। আঠারো শতকের ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নায়ক হিসেবে এসব ফকিরদের কথা সরকারী নথিপত্রের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করা আছে। যামিনীবাবু এই ফকিরদের আক্রমণের দিকটি তুলে ধরেছেন। ফকিররা কিন্তু কোনভাবেই পার্থিব জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, ফকিরদের জীবন দর্শন হল পীরের আদর্শ অনুসরণ করা, পীরের মৃত্যুবার্ষিকীতে (উরস্) দরগায় দরগায় উপস্থিত থেকে সম্মান জানানো, আচার অনুষ্ঠান পালন করা। ইসলামের কঠোর নিয়ম কানুন ও শরিয়তের অনুশাসন যে তারা মেনে চলত না তা তাদের জীবন ধারা থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। ফকিরদের কাছে কৌমার্য্য অপরিহার্য, সাধারণ পরিবেশের বাইরে জঙ্গলাকীর্ণ দরগার কাছাকাছি দুর্জেয় স্থানে বসবাস করত, সাধারণ গ্রামবাসীদের দেওয়া অনুদানের উপর জীবন চলত। তারা যে মুঘল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিল এবং রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ছিল না, যার দরুণ তারা নিস্কর জমি জায়গা লাভ করেছিল ও বার্ষিক ভাতাও পেত। এগুলি দেবার মূল উদ্দেশ্য হল দরগা রক্ষনাবেক্ষন করা বা চেরাগ জ্বালাবার জন্য। মাদারি ফকিররা কিন্তু কোনভাবেই তীর্থযাত্রা ও মেলায় সমবেত হওয়া ছাড়া অন্য কোন ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। মাদারি ফকিররা যে সকল তীর্থে বা মেলায় উপস্থিত হত সে সম্বন্ধেও কিছুটা আলোচনা প্রাসঙ্গিক। মাদারিদের

কাছে মাকওয়ানপুরে অবস্থিত সৈয়দ বদিউদ্দীনের দরগা আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেও বিহারের সৈয়দ জামালউদ্দীনের দরগা, উত্তর ভারতের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছোট বড় দরগা, মালদহে পান্ডুয়ার বাইশহাজারি দরগা, দেওতলা- অকালপুরের দরগা, দিনাজপুরে অবস্থিত বালিয়াদীঘি ও নেকর্মদানের দরগায় তারা উপস্থিত থেকে ‘দম্ মাদার’ মন্ত্র উচ্চারণ, কোথাও কোথাও ধামাল খেলার মাধ্যমে তারা তাঁদের পীরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাত। এই ধরণের উৎসবে উপস্থিত হবার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ ভাবে ও সশস্ত্রভাবে মিছিল সহকারে বের হত। তাদের এই রীতিনীতি যে প্রথাসম্মত ও আইন সম্মত তার বৈধতা লক্ষ্য করা যায় মোঘল গভর্নর শাহ সুজা (১৬৫৯) কর্তৃক সনদ দানের মাধ্যমে। শাহ সুজার সনদে পরিস্কার বলা হয়েছিল যে মাদারি ফকিররা বাংলার যে স্থান দিয়ে যাতায়াত করুক না কেন বাংলার গ্রামবাসী তাদের অর্থ বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে এবং তারা যে জমি জায়গা রাজতন্ত্রের কাছ থেকে লাভ করেছিল তা বংশ পরম্পরায় ভোগ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না। অর্থাৎ পীর-পরম্পরায় এগুলি ভোগ করার পূর্ণ অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছিল। মাদারি ফকিরদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দশনামী সন্ন্যাসীদের মত কোনভাবেই দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না। মাদারিদের কাছে আর্থিক অনুদানের প্রয়োজন যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সন্ন্যাসীদের কাছে এর গুরুত্ব ততটা ছিল না।

প্রাক- কোম্পানি যুগে এই ছিল দশনামী নাগা ও মাদারি ফকিরদের জীবনযাত্রার এক রূপরেখা। কোম্পানি যুগে এমনকি ঘটল যে সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। একথা সত্য যে প্রাক-কোম্পানি যুগে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে কোথাও দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও বা সন্ন্যাসীদের দশটি সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে মারামারি করলেও তারাযে দেশীয় শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে নামেনি তার ভুরিভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কোম্পানির সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে। গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব নেবার পর (১৭৭৩) হেস্টিংসের কাছে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সশস্ত্রভাবে যাতায়াতে, জোর করে চাঁদা আদায় বা যুদ্ধবাজ মনোবৃত্তি গ্রহণযোগ্য ছিল না। গভর্নর জেনারেলের কাছে মনে হয়েছিল ‘তীর্থযাত্রা অজুহাত’ আসল উদ্দেশ্য লুঠতরাজ করে জন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলা। দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে বা তার কিছু পরে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায়ের প্রবণতা গ্রামবাসীদের জীবন যাত্রাকে এতটাই অসহনীয় করে তুলেছিল, জমিদাররা ধারের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তাদের উপর নৃশং। অত্যাচার করত যা হেস্টিংসের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয় যার ফলে গভর্নর জেনারেল প্রকাশ্যে ঘোষনা করেন সন্ন্যাসী ও ফকিরদের এধরনের কার্যকলাপ কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।” তীর্থযাত্রাই যদি তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা তাঁরা করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন কাজ করতে পারবে না যা রাষ্ট্র বিরোধী।** সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কাছে মনে হয়েছিল কোম্পানীর নিষেধাজ্ঞা তাদের চিরাচরিত ধর্মাচরনের পরিপন্থী ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার পথে প্রধান অন্তরায়।” উভয়পক্ষের ক্রিয়াকলাপ পরস্পর স্বার্থ বিরোধী হওয়ায় দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পলাশীর যুদ্ধের পর একদিকে অর্থলিপ্সু ব্রিটিশ কোম্পানি আর অন্যদিকে ক্ষমতাহীন নবাবী শাসন, এই দ্বৈত শাসনব্যাবস্থার মাঝখানে পড়ে সাধারণ গ্রামীণ প্রজাকূলের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন নানাধরনের সমস্যায় একেবারে জর্জরিত হয়ে গেছিল । আগেকার বাংলা আর বাঙালির জীবনের ধারা ছিল শান্ত, নিশ্চল। গৃহীপরিবারগুলি ধনী না হলেও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সচ্ছলতার অভাব ছিলনা কোনদিনই। যাযাবর ফকির আর সন্নাসীদের মানুষ আনন্দের সঙ্গেই মুক্তহস্তে দান করত। সন্ন্যাসী আর ফকিরদেরও কখোনো এই দানের ওপর ভিত্তি করে চলতে সেভাবে কোনো সমস্যা হতনা। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর কখোনো গ্রামীণ জীবনযাত্রাকে খুব একটা প্রভাবিত করতনা। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর অতি দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করল।কারণ সিরাজদোল্লাই ছিলেন বাংলার শেষ ‘প্রায় স্বাধীন’ নবাব যিনি তাঁর সিদ্ধান্ত স্বাধীন ভাবে নেবার ক্ষমতা রাখতেন। এরপর মীরজাফর বাংলার মসনদে আসীন হলেও তার সেভাবে কোন ক্ষমতা ছিল না। মীরজাফর বা পরবর্তী বাংলার শাসকরা ছিল বিভিন্ন ভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল। তারফলে নবাবের নীতি পুরোপুরি ভাবে কোম্পানির অঙ্গুলিহেলনে চলত। আর আমরা ভুলে যেতে পারিনা যে কোম্পানির উদ্দেশ্য কখোনোই সুশাসন ছিল না। তারা এদেশে মুনাফা করতে এসেছিল মাত্র। সিরাজপরবর্তি বাংলার নবাবদের কাছ থেকে ব্রিটিশ কোম্পানি প্রশাসনিক এবং সামরিক সাহায্যর বিনিময়ে বিশাল পরিমাণ অর্থ আদায় করত। এছাড়াও ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের প্রাপ্ত ঊৎকোচ বা ঘুষের বিপুল অর্থ। প্রতিবার বাংলার নবাববদল ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে অনেকটা টাকার গাছে ঝাড়া দেবার মতো। আগের পর্বে কিছুটা এই অালোচোনাটা করেছি মীরজাফর আর মীরকাসিমকে সিংহাসনে বসানোয় প্রাপ্ত সরাসরি ঘুষের মোটামুটি প্রাপ্ত অঙ্ক নিয়ে তারপরের চোখধাঁধানো অঙ্কটা এখন বলছি – নজম-উদ-দৌল্লাকে নবাবের গদিতে বসাবার সময় ক্লাইভ দক্ষিণা পেয়েছিল ৫৮,৩৩৩ পাউণ্ড, কার্নাক ৩২,৬৬৬ পাউণ্ড, জনস্টোন ২৭,৬৫০ পাউণ্ড, স্পেনসার ২৩,৩৩৩ পাউণ্ড, সিনিয়র ২০,১১৫ পাউণ্ড, মিডলটন ১৪,২৯১ পাউণ্ড, লেসেস্টার ১৩,১২৫ পাউণ্ড, প্লেডেল, বার্ডেট ও গ্ৰে প্ৰত্যেকে ১১,৬৬৭ পাউণ্ড করে, ও জি, জনস্টোন ৫,৮৩৩ পাউণ্ড। এছাড়া মেজর মুনরো ও তার সহকারীরা সকলে মিলে ১৬,০০০ পাউণ্ড পেয়েছিল।

এই কোম্পানির আর তার কর্মচারীদের ঘুষের বিপুল অর্থের উৎস ছিল বাংলার সাধারণ গ্রামীণ প্রজাকূল।

এর ওপর ছিল কোম্পানির চুক্তি অনুযারে প্রাপ্য বিশাল অঙ্কের অর্থের জোগান দেবার বিপুল চাপ আর উৎস ছিল একটাই, বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি। ফলতঃ নানাধরনের অর্থনৈতিক চাপে তারা আর আগের মত ফকির আর সন্নাসীদের দানধ্যান করতে পারছিলনা। এরমধ্যে আবার ব্রিটিশ কোম্পানিও এইসব ফকির আর সন্নাসীদের ওপর ক্রদ্ধ ছিল। তারা ভারতীয় রীতিনীতির বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে ভাবত এই অর্থ তাদের প্রাপ্য যা এইসব যাযাবর লুঠেরারা নিয়ে যাচ্ছে। কোম্পানিও এইসব ফকির আর সন্নাসীদের উপর দমনমুলক নীতি প্রয়োগ করা শুরু করে। ১৭৫৭ পরবর্তী সময় এইসব কারণেই সূত্রপাত হয় ফকির আর সন্নাসী বিদ্রোহের। কিন্তু গ্রামীণ প্রজাকূলের দুর্দশা এই অদ্ভুত শাসন ব্যাবস্থায় শুধুমাত্র দান না দেওয়া বা নেওয়াতে সীমাবদ্ধ ছিলনা। তাদের ওপরেও নেমে আসে চরম অত্যাচার। দলেদলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে ক্রমশ ফকির আর সন্নাসীদের সাথে যোগদান করে আর যা ১৭৭০ সালের ছিয়াত্বরের মন্বন্তরের সময়থেকে এক গনবিদ্রোহ বা কৃষক বিদ্রোহের রুপ নেয়।

কোম্পানি ও মীরজাফরের বাহিনীর সঙ্গে ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মাসিমপুরে ইতিহাসখ্যাত সন্নাসীনেতা ভবানীপাঠক ও দেবী চৌধুরানীর ফকির সন্ন্যাসী বাহিনীর সাথে প্রথম এই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে মাসিমপুরের যুদ্ধ বা ব্যাটল অফ মাসিমপুর নামে বিখ্যাত। কোম্পানীর আর মীরজাফরের বাহিনী দুইদিক থেকে অভিযান চালায়। কিন্তু বিদ্রোহী ফকির এবং সন্ন্যাসীরা প্রচন্ড সাহসিকতা আর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোম্পানী ও মীরজাফরের বাহিনীকে পরাজিত করে। ইংরেজ ক্যাপ্টেন ক্রকেনসহ বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয় মাসিমপুরের এই যুদ্ধে। অন্যদিকে ফকির সন্ন্যাসীদের পক্ষে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে দলীব খাঁ ও আসালত খাঁ সহ অনেকেই নিহত হন। এখান থেকেই পীরগাছা মন্থনার ছোট জমিদার হওয়া সত্ত্বেও দেবী চৌধুরানী তাঁর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কারণে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে ‘জয় দূর্গাদেবী’ বা ‘চন্ডী মা’ নামে পরিচিত হন।

পরবর্তীকালে আরো অনেক নারী নেত্রী ইংরেজ বিরোধীতায় অবতীর্ণ হন। পাঙ্গার রানী লক্ষ্মীপ্রিয়াও এ ধরণের একজন যোদ্ধা বলে জানা যায়। পাঙ্গার রাজা/ রাণীদের বীরত্বের প্রতীক হিসেবে কুড়িগ্রাম শহরে বি.ডি.আর. ব্যাটালিয়নের গেটের সামনে ‘কালু খাঁ’ ও ‘ফতে খাঁ’ নামক দুটো কামান আছে।

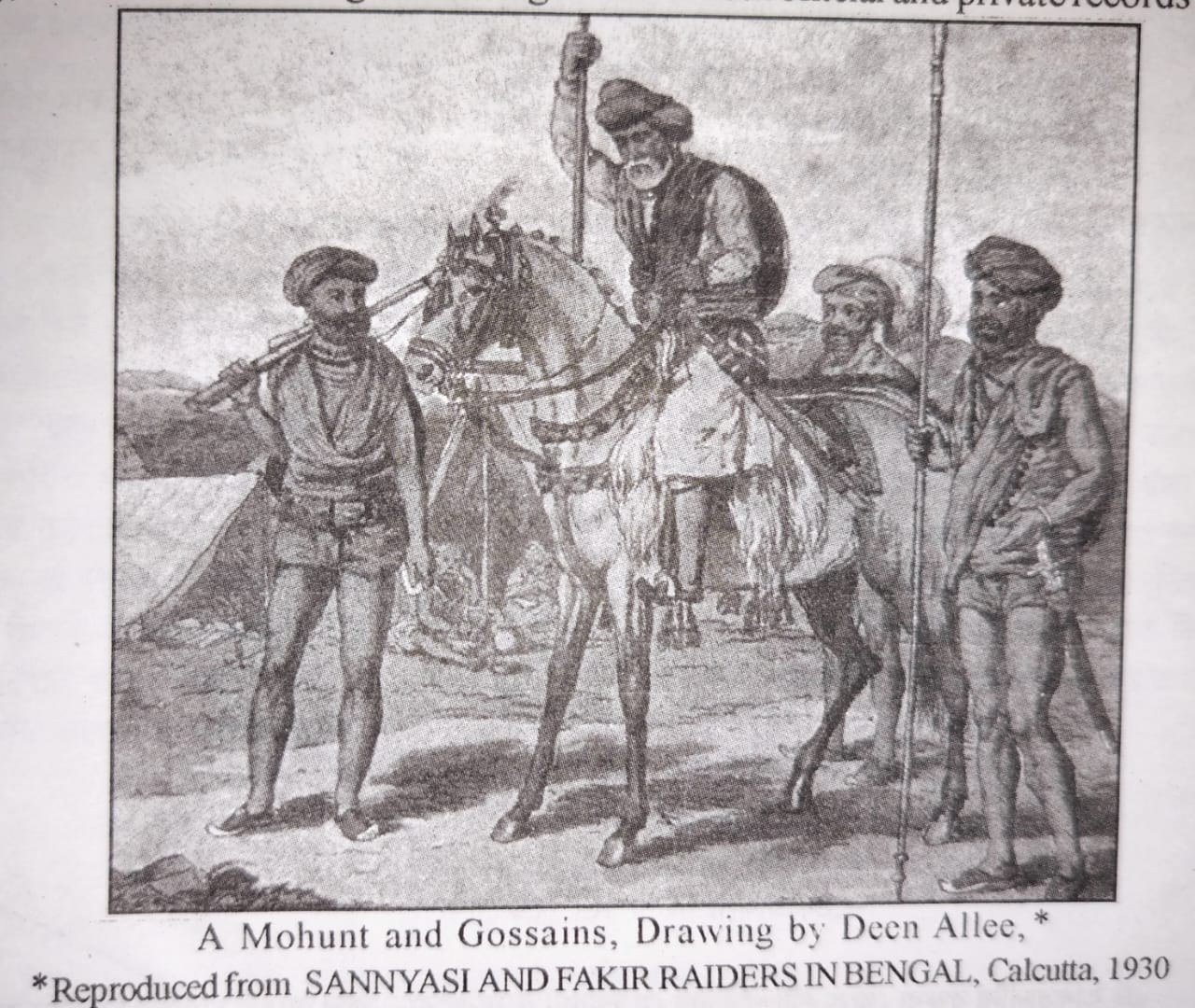

১৭৬৩ সাল থেকেই ক্রমশ ফকির আর সন্নাসীদের এই বিদ্রোহ পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহের রূপ নেয়। বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল কোম্পানির কুঠি, ইংরেজ শাসকের অনুগত জমিদারদৌের কাছারি এবং জমিদারি আমলাদের আবাসস্থল। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে তরবারি, বর্শা, বল্লম, বন্দুক, অগ্নি নিক্ষেপক যন্ত্র, হাওয়াই ও ঘুর্ণায়মান কামান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। ফকিরদের মধ্যে শুধু মজনু শাহ ও তার কয়েকজন খলিফা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতেন। যুদ্ধের সময় খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যাওয়ার জন্য উট ব্যবহার করা হতো।

সেই সময় বিদ্রোহীদের গেরিলা রণ-পদ্ধতি কোম্পানির কর্মকর্তাদের অত্যন্ত চিন্তিত করে তোলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীরা কোম্পানির লোকজন এবং তাঁদের দপ্তর আর বাসস্থানের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাত। সুপরিকল্পিত আক্রমণ পরিচালনা ও নির্ধারিত যুদ্ধে কখনও কখনও পাঁচ থেকে ছয় হাজার ফকির-সন্ন্যাসীর জমায়েত হত। আঠারো শতকের সত্তরের দশকে ফকির ও সন্ন্যাসীদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারে উপনীত হয়। গ্রামের সাধারণ লোকেরা বিদ্রোহীদের গুপ্তচররূপে কাজ করত এবং তাঁরা কোম্পানির সেনাবাহিনীর গতিবিধি আগে থেকেই বিদ্রোহীদের জানিয়ে দিত।

বিদ্রোহীরা ১৭৬৩ সালে বর্তমান বাংলাদেশের বাকেরগঞ্জে কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি আক্রমণ করে। তাঁরা সেখানকার কুঠিয়াল মি. ক্যালীকে কয়েকদিন আটক রাখে এবং কুঠি লুণ্ঠন করে। ঐ বছর অতর্কিত আক্রমণ করে তাঁরা ঢাকা কুঠি দখল করে নেয়। কুঠির ইংরেজ সুপারভাইজার র্যালফ লেস্টার পালিয়ে যান। অবশ্য পরে ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট কুঠি পুনরুদ্ধার করেন। ঐ একই বছর বিদ্রোহীরা রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় কোম্পানির কুঠি আক্রমণ করে কুঠিয়াল বেনেটকে আটক করে। বন্দি অবস্থায় বেনেটকে পাটনায় পাঠানো হয় এবং সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়। ১৭৬৭ সালের দিকে রংপুর, রাজশাহী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও কুমিল্লা জেলায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহীদের তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য ১৭৬৭ সালে ক্যাপ্টেন ডি. ম্যাকেঞ্জির অধীনে রংপুরে ইংরেজ বাহিনী প্রেরিত হয়।

এই সময় একদিকে সাধারণ মানুষের দুর্দশা চরমে ওঠে। বক্সারের যুদ্ধের জয় ব্রিটিশ কোম্পানির নিরঙ্কুশ আধিসত্য কায়েমে সহায়ক হয়। অন্যদিকে গ্রাম বাংলার অনাহারক্লিষ্ট, খাজনার ভারে বিপদগ্রস্থ পরিবারগুলো ফকির আর সন্নাসীদের এই লড়াইয়ে নিজেদের বাঁচার আশা খুঁজে পায়।

লর্ড ক্লাইভ যাদের বলেছিলেন যাযাবর লুঠেরা সেই যাযাবর ফকির আর সন্নাসীদের বিদ্রোহ, যত কুখ্যাত দুর্ভিক্ষের ১৭৭০ সাল এগিয়ে আসতে থাকে ততই যেন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল আর ভবানী পাঠকের পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগল ইতিহাসের মহানায়ক মজনু শাহের ক্ষুরধার নেতৃত্ব। ফকির আর সন্নাসী বিদ্রোহ ক্রমশ রুপ নিতে শুরু এক বিশাল এবং ব্যাপক গনবিদ্রোহের। একদিকে ‘Devide and rule’ নীতির প্রয়োগও শুরু হয়েছিল সেই সময় থেকেই। কোম্পানি আর তার বশংবদ মোসায়েবরা ফকির আর সন্নাসীদের নিজেদের অন্তর্দন্ধের বিশেষ করে ধর্মীয় অন্তর্দন্ধের কথার প্রচার শুরু করে দিয়েছিল কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানির কর্মকর্তারা নিজেরাই সেবিষয়ে যে খুব একটা বিশ্বাস করতনা সেই প্রমাণও ইতিহাসেই আছে। মজনু শাহ ক্রমশ ১৭৭০ এর পর থেকে এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিদ্রোহের রাশ নিজের হাতে নিয়ে নেন। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বগুনের কারণে ব্রিটিশ কর্মকর্তারাও তাঁকে কখোনো কখোনো প্রশংসিত করেছেন।

একদিকে যেমন ফকির আর সন্ন্যাসী বিদ্ৰোহ চলছিল, অপরদিকে তেমনই ইংরেজশাসক ও ইংরেজ বশংবদ অত্যাচারী জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে গণ-আন্দোলন ও চলছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘চুয়াড় ও বাগড়ী নায়েক বিদ্রোহ’, ‘চাকমা বিদ্রোহ’, ‘ঘরুই বিদ্রোহ’, ‘হাতিখেদা বিদ্রোহ’, ‘বাখরগঞ্জের সুবান্দিয়া গ্রামের বিদ্রোহ ও শতাব্দীর শেষের দিকে তন্তুবায়দের ওপর ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ‘তন্তুবায়দের বিদ্রোহ’। কখোনো সময় পেলে প্রচলিত ইতিহাসে ব্রাত্য হয়ে যাওয়া এই বিদ্রোহগুলির বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা করব।

সেই শতাব্দীর শেষের তিন দশক জুড়ে যখনই কোম্পানীর সৈন্যরা সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের বাধা দিয়েছে তখনই ভয়ানক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। ১৭৭১ সালে, ১৫০ জন ফকিরকে হত্যা করা হয় কোনো কারণ ছাড়াই। এটি ছিল অনেকগুলো কারণের একটি যা ভয়ানক ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং এ ক্ষোভ পরবর্তীকালে রূপ নেয় সংঘাতে বিশেষত নাটোরে, রংপুরে যা এখন আধুনিক বাংলাদেশের অন্তর্গত। ব্রিটিশদের কাছে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সন্ন্যাসীরা ছিল লুটেরা। এঁদেরকে কোম্পানীর প্রাপ্য অর্থে ভাগ বসানো এবং এমনকি সম্ভব হলে বাংলায় প্রবেশ ঠেকাতে কোম্পানি সবরকমের ব্যাবস্থা নিতে কখোনোই কসুর করতনা। স্বয়ং আর সি মজুমদার সন্ন্যাসী-ফকিরদের সামরিক সামর্থ্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন, “…their fighting qualities were not negligible…they threatened to sweep away the English power completely”.

কিন্তু সমস্যা ছিল যে ব্রিটিশ কোম্পানি নিজেইতো গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সম্পদ ব্যাপক হারে লুঠ করছিল রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে আর ফকির আর সন্নাসীরা সেই লুঠের জিনিসপত্রই বাংলার গ্রামবাসীদের সহায়তা নিয়ে পাল্টা লুঠ করছিল। তাই গনহারে ফকির আর সন্নাসীদের লুঠেরা বলার আগে ভাবা দরকার যে সম্পদ তারা লুঠ করতেন তাকি সত্যিই ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাপ্য ছিল?

যাইহোক ১৭৬৭ সালে ক্যাপ্টেন ডি. ম্যাকেন্জির নেতৃত্বে রংপুরে ব্রিটিশ বাহিনী প্রেরিত হয়। এই সময় মালদহের ইংরেজ রেসিডেন্ট বারওয়েল কর্তৃক মার্টলের নেতৃত্বে প্রেরিত একটি ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হয় এবং সেনাপতি মার্টল নিহত হন। ম্যাকেঞ্জির বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহীরা নেপালের দিকে পিছিয়ে যায়। ১৭৬৮ থেকে ১৭৭০ সালে প্রধানত শরণ (বিহার), বেনারস, পুর্নিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ অব্যাহত ছিল। ফেলথামের অধীনে ইংরেজ বাহিনী ১৭৭১ সালে ঘোড়াঘাট ও রংপুরের গোবিন্দগঞ্জের পথে ফকির-সন্ন্যাসীদের উপর আক্রমণ চালায়। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পালিয়ে যায়। মজনু শাহ শতাধিক আহত অনুসারী নিয়ে মহাস্থানে ফিরে যান।

১৭৭১ সালে নাটোরে সম্পূর্ণ বিনাকারণে ১৫০ জন ফকিরকে হত্যার প্রতিবাদে কথিত আছে মজনু শাহ নাটোরের রানী ভবানীর সহায়তা পার্থনা করেন কিন্তু রানী তাঁকে সেসময় সহায়তা করতে অসমর্থ ছিলেন। এরপর সম্ভবত মজনু শাহ নিজেই নাটোরে প্রবেশ করেন দলবল নিয়ে।

সেইসময় নাটোরের সুপারভাইজার রেভেনিউ কাউন্সিলে প্রদত্ত তার এক পত্রে লেখেন, “আমার হরকরা সংবাদ নিয়ে এল, গতকাল ফকিরদের এক বিরাট দল সিলবেরির (বগুড়া জেলার) একটি গ্রামে এসে সমবেত হয়েছে। তাদের নায়ক মজনু তার অনুচরদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন জনসাধারণের ওপর কোনরূপ অত্যাচার বা বলপ্রয়ােগ না করে এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছায় দান ব্যতীত কোনকিছুই গ্রহণ না-করে।” এই পত্রপ্রেরক সুপারভাইজারই আর এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে, গ্রামবাসী নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিদ্রোহীদের আহারের ব্যবস্থা করেছে এবং বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের ওপর কোন অত্যাচার করেনি। এ ছাড়া বহু কৃষক বিদ্রোহীদের দলে যােগ দিয়েছে এবং কৃষকগণ ইংরেজ সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করে সেই কর বিদ্রোহীদের হাতে দিয়েছে।

১৭৭২ সালে মজনু শাহ রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়া জেলায় কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্র ও আবাসন আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এক সময় তিনি কয়েকশ’ সশস্ত্র অনুসারী নিয়ে রাজশাহীতে কোম্পানির রাজস্ব-অফিস কিছুকাল দখল করে রাখেন। সেখানকার সংগৃহীত সবরকমের সম্পদ়, অর্থ তাঁর হস্তগত হয়। ১৭৭৩ সালে বিদ্রোহীরা পূর্ণিয়া, বর্ধমান, কুমারখালি, যশোর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, মেদিনীপুর, বীরভূম, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও জলপাইগুড়ি এলাকায় ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করে। ১৭৭৬ সালে বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে। ১৭৭৭ থেকে ১৭৮১ সালের মধ্যে ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ প্রধানত বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ এলাকায় পরিচালিত হয়। ১৭৮২ সালে ময়মনসিংহের বিস্তির্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহীদের তৎপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

“কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।

সে সময় মুল্লুকেতে হইল বারো ঢিং।।

যেমন যে দেবতার মরতি গঠন।

তেমনি হইল তার ভষণ বাহন।।

রাজার পাপেতে হইল মুলুকে অকাল।

শিয়রে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল।।

মানীর সমান নাই মানী জমীদার।

ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার।।

সোয়ারীতে চড়িয়া যায় পাইকে মারে গোতা।

দেবীসিংহের কাছে আজ সব হইল ভোতা ॥

পারেনা ঘাটায় চলতে ঝিউরি বউরি।

দেবীসিংহের লোকে নেয় তারে জোর করি ।।

পূর্ণ কলি অবতার দেবীসিং রাজা।

দেবীসিংহের উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা।।

আকালে দুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা।

মারি ধরি বুট করে বদমাইস পাকা।।

শিব চন্দ্রের হৃদে এই সব দুকে বাজে।

জয়দুর্গার আজ্ঞায় শিব চন্দ্র সাজে ।।”

ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনের প্রথম পর্বে ইতিহাসের অন্যতম খলনায়ক এই দেবী সিংহ।

ব্রিটিশ কোম্পানি ক্রমশ বাংলায় রেজা খাঁ আর বিহারে সিতাব রায়কে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেয়। এরা দুজনেই এমনই অর্থপিশাচ ছিল যে তার জন্যে এরা যেকোনো ধরনের অত্যাচার করতেই দুবার ভাবতনা। এই রেজা খাঁই পূর্ণিয়ার দায়ীত্ব দেন দেবী সিংহকে তদবির আর ঘুষের বিনিময়ে। একেবারে যাকে বলে রতনে রতন চিনেছিল। দেবী সিংহ আবার রেজা খাঁর থেকেও এককাঠি ওপরে ছিল। পরবর্তী কালে অত্যাচারের মাপদন্ডে তিনি হেস্টিংসের মদতে সব সীমা অতিক্রম করে যান। ১৭৮১ সালে এই দেবী সিংহ বেনামীতে রংপুর, দিনাজপুর আর এন্দরাকপুরের ইজারা নিয়ে এমন অত্যাচার নামিয়ে আনে যে ঐতিহাসিক রংপুর বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় মাত্র দুইবছরের মধ্যে অর্থাদ ১৭৮৩ সালে।

নিখিলনাথ রায় তার মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে দেবী সিংহের অত্যাচারের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন –

“যদি কেহ অত্যাচারের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ মানবপ্রকৃতির মধ্যে সয়তানবৃত্তির পাপ অভিনয় দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে একবার দেবী সিংহের বিবরণ অনুশীলন করিবেন। দেখিবেন, সেই ভীষণ অত্যাচারে কত কত জনপদ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কত কত দরিদ্র প্রজা অন্নাভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। কত কত জমীদার ভিখারীরও অধম হইয়া দিন কাটাইয়াছে।…দেবী সিংহের নাম শুনিলে, আজিও উত্তরবঙ্গ প্রদেশের অধিবাসিগণ শিহরিয়া উঠে! আজিও অনেক কোমলহৃদয়া মহিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। শিশুসন্তানগণ ভীত হইয়া, জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লয়!”

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি অন্চল তখন দেবী সিংহের অত্যাচারে জর্জরিত। অতিরিক্ত খাজনা দিকে দিকে নামিয়ে এনেছিল অসহনীয় দারিদ্র্য আর খাজনা অনাদায়ে অবর্ণনীয় শাস্তির ব্যাবস্থা তৈরি করেছিল এক অদ্ভুত আতঙ্কের পরিবেশ। দেবী সিংহের সাথে ছিল হেস্টিংসের মদত। আর সেই মদতের মুলে ছিল হেস্টিংস এবং অন্যান্য কোম্পানির কর্মকর্তাদের অতুলনীয় অর্থলিপ্সা।

রতিরামের কাব্যের প্রতিটি চরিত্রই এখানে ইতিহাসে জীবন্ত। তাই কবির কথায়ই বলি

“রাজারায়ের পুত্র হয় শিবচন্দ্র রায়।

শিবের সমান বলি সর্বলোকে গায়।।”

এই ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র রায় এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন। আর ছিলেন ইতিহাসখ্যাত মহানায়িকা মন্থনার জমিদার দেবী জয়দূর্গা চৌধুরাণী। কবির ভাষায় –

দেবী চৌধুরাণী–

“মন্থনার কর্ত্রী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী।

বড় বুদ্ধি বড় তেজ জগতে বাখানি।।”

ইতিহাস বলে দেবী জয়দূর্গা চৌধুরাণীর উদ্যোগে জমিদার শিবচন্দ্র বাকি সব জমিদারদের নিয়ে সভা করে ইটাকুমারীর দেবী সিংহের ভবন আক্রমণের পরিকল্পনা করেন কিন্তু অন্য ক্ষুদ্র জমিদারগন দেবী জয়দূর্গা চৌধুরাণীর মতো সাহসিনী আর দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছিলেননা। তাদের মনে ভয়মিশ্রিত দন্ধ ছিল। যদিও তারাও কোম্পানি আর দেবী সিংহের দাপটে অতিষ্ঠই ছিলেন। যখন কিছুতেই সবাই একমত হতে পারছিলনা তখন আসরে নামেন চিরবিদ্রোহিনী দেবী চৌধুরাণী –

“জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।

তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই ।

মাইয়া হইয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।

খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারো তলোয়ারে ।।”

এরপর মোটামুটি সবাই জয়দূর্গার ধমকে প্রায় নাচার হয়ে প্রতিবাদী লডাইয়ে শামিল হতে রাজি হল । যদি অনেকেই নিমরাজি ছিল এধরণের সম্মুখ লডাইয়ে সরাসরি অংশগ্রহণে।এরাই কবি রতিরামের ভাষায় “ভদ্রগুলা”। প্রজারা মানে যাদের জন্যে মূলতঃ এই লড়াই তাদের মনে কিন্তু কোনোরকম দ্বিধা বা দন্ধ ছিলনা।

সেই ঘটনাটিও উঠে এসেছে কবির ভাষায় –

“শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সব প্রজা ক্ষেয়াপে।

হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষায়াপে ।।

লাঠি নিল খন্তি নিল নিল কাঁচি দাও ।

আপত্য করিতে আর না থাকিলে কাঁও।।

ঘাড়েতে বাঁকুয়া নিল হালের জোয়াল ।

জাঙ্গলা বলিয়া সব চলিল কাঙ্গাল ।।

চারি ভিত্তি হতে আইল রংপুরে প্রজা ।

ভদ্রগুলা আইলা কেবল দেখিবারে মজা ।।

ইঁটা দিয়া পাইটক দিয়া পাটকেলায় খুব ।

চারি ভিতি হাতে পড়ে করিয়া ঝুপ ঝুপ ।।

ইঁটায় চেলের চোটে ভাঙ্গিল কার হাড় ।

দেবী সিংহের বাড়ী হইল ইঁটার পাহাড় ।।

খিড়িকিয়া দুয়ার দিয়া পলাইল দেবী সিং

। সাথে সাথে পালেয়া গেল সেই বারঢিং।।”

দেবী সিংহ সহযাত্রী পালিয়ে মুর্শিদাবাদের নারিকেল চলে গেলেও এইভাবে সূত্রপাত হল ঐতিহাসিক রংপুর বিদ্রোহের। এই বিদ্রোহের সূত্রপাত ইটাকুমারী গ্রামে হলেও তা ক্রমশ মন্থনা, বামনডাঙ্গা, টেপা, ফতেপুর, কাজীহাটা, চন্ডীপূর হয়ে সমগ্র রংপুর এবং সংলগ্ন এলাকায় দাবানলের মতো ছডিয় পড়ে। চন্ডীপূরকে ঘিরে জড়িয়ে পড়ে বাংলার বিদ্রোহী ফকির আর সন্নাসী নেতৃত্বও। দেবী জয়দূর্গা চৌধুরাণীর আহ্বানে সাডা দিয়ে এগিয়ে আসে পুরো বৃহত্তম রংপুরের কৃষক, ফকির আর সন্নাসীরা। ফকির আর সন্নাসী বিদ্রোহের ইতিহাস মিশে যায় কৃষক বিদ্রোহের সাথে। এই বিদ্রোহ সেযুগের ব্রিটিশ কোম্পানি আর তার বশংবদ মোসায়েদের শাসনের ভিত পর্যন্ত হেলিয়ে দিয়েছিল।

১৭৮৪র পর থেকেই মজনু শাহের সাথে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অন্চল ,বগুড়াতে ভবানী পাঠক সহ সন্নাসীদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কুচবিহারসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অন্চলেও ফকির আর সন্নাসীদের মিলিত তৎপরতায় ব্রিটিশ কোম্পানির সেনাবাহিনী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সে সময়ে বাংলার যে ১৫টি বড় জমিদারী, রাজা, মহারাজা ইংরেজদের নিত্য সহযোগী ছিলেন বাংলার বিদ্রোহীরা কেবল তাদের কাচারী লুট করেছেন, অত্যাচারী কর্মচারী ধরে নিয়ে টাকা আদায় করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে দিনাজপুর জমিদারী, মোমেন শাহী জমিদারী, ঘোড়াঘাট জমিদারী, নাটোর জমিদারী, দিঘাপাতিয়া জমিদারী ও মুক্তা গাছা জমিদারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সারাদেশে এরূপ ছিন্নমূল, নিপীড়িত জনসাধারণ জমিদার ও ব্রিটিশ কোম্পানির আজ্ঞাবহ বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাস নাগাদ কয়েকজন ব্যবসায়ী ঢাকার সরকারী কাস্টমস-এর সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট অভিযােগ করে যে, ভবানী পাঠক নামে এক দুঃসাহসী ব্যক্তি পথে তাদের নৌকা লুণ্ঠন করিয়াছে। ভবানী পাঠককে সদল-বলে গ্রেপ্তার করবার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট উক্ত ব্যবসায়ীগণের সহিত গ্রেপ্তারী পরােয়ানা সহ একদল বরকন্দাজ পাঠান। ভবানী পাঠক এই গ্রেপ্তারী পরােয়ানা ও ইংরেজদের দেশের শাসক বলে মানতে অস্বীকার করেন এবং দেবী চৌধুরানীর সহযােগিতায় একদল বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের বহু পণ্যবাহী নৌকা লুঠ করেন। তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা প্রায় অচল হবার উপক্রম হয়। লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একটি ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। একদিন ভবানী পাঠক তাঁর অল্প সংখ্যক অনুচরসহ ইংরেজ বাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে যান। এক ভীষণ জলযুদ্ধে ভবানী পাঠকের দল পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে স্বয়ং ভবানী পাঠক ও তাঁর প্রধান সহকারী একজন পাঠান ও অপর দুইজন সহকারী নিহত হন এবং ৮ জন সৈন্য গুরুতর আহত ও ৪২ জন সৈন্য বন্দী হয়। এছাড়া বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ সাতটি নৌকা (ছিপ) ইংরেজদের হস্তগত হয়। সম্ভবত এই জলযুদ্ধের সময় দেবী চৌধুরানী ভবানী পাঠকের সঙ্গে ছিলেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যোগ্য Hunter সাহেবের বিবরণীতে লেফটেনেন্ট ব্রেনানের চিঠির উল্লেখ আছে যেখানে ভবানী পাঠক মজনু শাহ এবং দেবী চৌধুরাণী তিনজনেরই নাম পাওয়া যায়। এই চিঠিটা তিনি লিখেছেন ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পরে। বিবরণী অনুসারে –

In 1787, Lieutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dakaits (gang robbers), named Bhawdni Pathak. He despatched a native officer, with twenty-four sepoys, in search of the robbers, who surprised Pathak, with sixty of his followers, in their boats. A fight took place, in which Pathak himself and three of his lieutenants were killed, and eight wounded, besides forty-two taken prisoners.

কালেক্টর সাহেব তার জবাবে ১২ই জুলাই ১৭৮৭ সালে যে চিঠি লেখেন তাতে ভবানীর ধৃত অনুচরগণকে ফৌজদারী আদালতে বিচারের জন্য পাঠাবার কথা আছে । কিন্তু দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে কালেক্টর সাহেব সেই মুহুর্তে কোন নির্দেশ দিতে অক্ষম ছিলেন। তিনি বলেন –

“I cannot at present give you any

orders with respect to the female dackoit mentioned in yonr letter. if on examination of Bengal (Bengali) papers which you have sent it shall appear that there are sufficiant grounds for apprehending her and if one shall be found within the limits of my Jurisdiction I shall hereafter send you such orders as may be necessary.”

মাত্র একবছরের ব্যাবধানে মজনু শাহ আর ভবানী পাঠকের মৃত্যু ফকির আর সন্নাসী বিদ্রোহের যাত্রাপথে ছিল সবথেকে বড় ধাক্কা। মজনু শাহ এবং ভবানী পাঠকের সব থেকে বড় গুন ছিল তাঁরা ফকির আর সন্ন্যাসীদের লড়াইকে, জনসাধারণের প্রয়োজন, তাদের দুঃখ, কষ্ট, হতাশার মুল উৎসকে অনুধাবন করে তার সাথে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন ফলতঃ ফকির আর সন্নাসী বিদ্রোহ শুধুমাত্র ফকির আর সন্নাসীদের গোষ্ঠীগত সীমিত পরিসর অতিক্রম করে এক বৃহত্তর গনবিদ্রোহের চেহারা নিয়েছিল।

সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছোটো্ খাটো সংঘর্ষ চলছিলো। এসব সংঘর্ষে সব সময়ই যে কোম্পানীর সৈন্যরা বিজয়ী হতো তা নয়। বেশির ভাগ সংঘর্ষের তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরগুলোতে। কিন্তু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ১৮০০ সাল পর্যন্ত, যদিও তুলনামূলকভাবে কিছুটা অনিয়মিতভাবে। এমন কি উন্নততর প্রশিক্ষণ সুবিধা ও সৈন্য সম্ভার থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী ভ্রাম্যমাণ ফকির-সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ প্রতিহত করতে অনেক সময়েই সমর্থ হতেন না।

তথ্যসুত্র:

১)সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ: ইতিহাসের পূণর্বিবেচনা: আনন্দ ভট্টাচার্য

২) বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো – অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

৩) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস: সুকুমার দাস

৪) Warren Hastings – Patrick Turnbull. New English Library, 1975.

৫)আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালি : অতুল সুর

৬) ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম -সুপ্রকাশ রায়।

৭) Gazetteer of Rangpur District -1911।

৮) Annals of Rural Bengal – W. W. Hunter।

৯)Capt. Rennel’s letter to the collector 30th October, 1766, Long’s Selection.

১০) দ্য সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, অসিতনাথ চন্দ্র কলকাতা, ১৯৭৭।

১১) অভিজিৎ সেনগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ-ইতিহাসে উপেক্ষিত অমরকাহিনী,।ফকির এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অনন্য বীরগাথা।।

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)