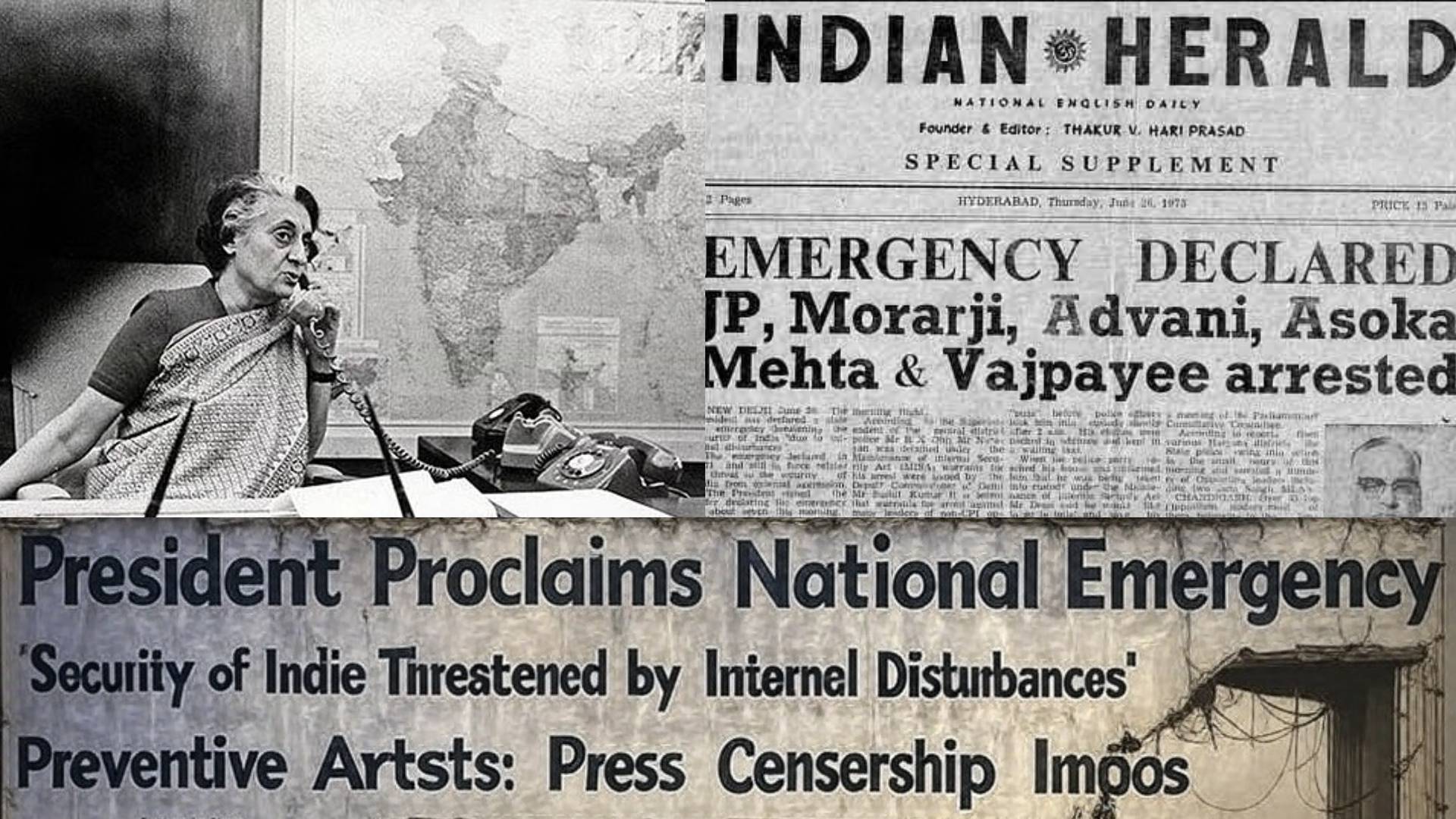

তখন ঘড়ির কাঁটায় সকাল আটটা। ঘুম ভেঙ্গে স্বাভাবিক হচ্ছে ভারতের জনপদ। অল ইন্ডিয়া রেডিওর বেতার তরঙ্গে ভেসে এলো দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কন্ঠস্বর। “ভাইও অউর বেহনো রাষ্ট্রপতিজি নে আপদকাল কা ঘোষণা কি হ্যায়, ইসসে আতঙ্কিত হোনে কা কোয়ি কারণ নেহি হ্যায়।” “The President Proclaimed Emergency. There is no need to panic.” সেটা ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন। তার আগের দিন ২৫শে জুন রাত ১১টা ২০ মিনিটে লাগু হয়ে গেছে দেশের দীর্ঘতম জরুরি অবস্থা। সকালের মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন দেশের প্রথম সারির বিরোধী সব নেতা। সংখ্যাটা সাত হজার। শুরু হয়ে গেছে “দেশের অন্ধকার অধ্যায়।”

দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে কালো এই অধ্যায়টি চলে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত। দীর্ঘ ২১ মাস। ১৯৭৫ সালের ২৪ শে জুন তারিখে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় রায়বেরেলি থেকে ইন্দিরা গান্ধীর সাংসদ পদ অবৈধ। প্রশ্নচিহ্ন পড়ে যায় প্রধানমন্ত্রীর পদে। ওই বছরই ৮ই জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ দিয়েছিল আগামী ছয় বছর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না দেশের প্রধানমন্ত্রী। সেই রায়কেও বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় পরামর্শ দেন দেশের জরুরি অবস্থা জারি করার। রাষ্ট্রপতির সইয়ের জন্য ড্রাফটও তাঁরই তৈরি। ২৫শে জুন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ ড্রাফ্টে সই করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েও দেন পিএমও তে।

৪৪ বছর পর জরুরি অবস্থা নিয়ে খোদ রাহুল গান্ধী বলতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা জারি করা ঠিক হয়নি। আজ ২০২৫ সাল। দেশের গণতন্ত্রের ‘কালা দিবস’-এর ৫০ বছর পূর্তি। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে ঠিক কী হয়েছিল সে সময়? কী এমন পরিস্থিতি হয়েছিল, যে জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়েছিল? গণতন্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞ সাজাতে হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীকে?

২০২৪ সালে অর্থাৎ ঠিক একবছর আগে একটি টুইট হয়েছিল। “যারা সেই জরুরী অবস্থার প্রতিবাদ করেছিলেন, যে সাহসী মানুষেরা দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করা এবং শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই। জরুরী অবস্থার সেই অন্ধকার দিন আমাদের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় সময়। এটা আমাদের সংবিধানের মূল্যবোধের একেবারে বিপরীত।” এই টুইট যিনি করেছেন আজ থেকে ৫০ বছর আগে গণতন্ত্র ধ্বংসের সেই কালবেলায় রাষ্ট্র তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। তিনি আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বের শক্তিশালী নেতা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। ভারতের গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষক।

সংবিধান সম্মত জরুরি অবস্থা কখন জারি হয়?

মূলত তিনটি কারণে দেশের জরুরি অবস্থা জারি হতে পারে। সংবিধান সে সংস্থান রেখেছে, ধারা ৩৫২-তে। প্রথমতঃ যদি দেশে বহিঃশত্রু আক্রমণ ঘটে। দ্বিতীয়তঃ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক মন্দা দেখা দেয়, যা তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে নড়বড়ে করে তোলে। তৃতীয়তঃ দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা সন্ত্রাসবাদীদের অভ্যূত্থান।

১৯৭৫ সালের আগে মোট দুবার রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়েছিল। ২৬শে অক্টোবর-২১শে নভেম্বর, ১৯৬২ সালে প্রথমবার। চীনের সাথে ভারতের যুদ্ধের সময়। ডিসেম্বর ৩-১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে দ্বিতীয়বার, পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধের সময়। এই যুদ্ধে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। সবশেষে ২৫ জুন, ১৯৭৫–২১শে মার্চ, ১৯৭৭। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ইন্দিরা গান্ধী সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার সময় ‘অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা’কে কারণ দেখিয়ে। যা আসলে অসত্য একটি কারণ।

আগের কথা

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশের বিচার ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল বেশ আগে থেকেই। দেশের সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা নাকি ইন্দিরা গান্ধী’র একনায়কতন্ত্র? কোনটি বেশি অগ্রাধিকার পাবে? এ টানাপোড়েন দীর্ঘদিনের। ১৯৬৭ সালে পাঞ্জাবের হেনরি গোলকনাথ ও তার ভাইয়ের সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এগোয়। দাবি ছিল ৫০০ একর সম্পত্তি। সুপ্রিম কোর্ট বলে সম্পত্তি অধিকার সংবিধানের একটি মৌলিক অধিকার। ১৯৭১ সালে ২৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী সরকার নির্দিষ্ট করে দেয় ব্যক্তিগত ৩০ একরের বেশি সম্পত্তির মালিক হওয়া যাবে না। পরিবর্তন করে দেন সংবিধান। সেই সময় চৌদ্দটি বেসরকারি ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করে দেয় কংগ্রেস সরকার। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়ালে সেই সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে কোর্ট। এবারও সংবিধানের সংশোধন করে সে আইন পাল্টে দেয় সরকার। ১৯৭১ সালে সংবিধান থেকে ‘প্রিভি পার্স’ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে দেশের ছোট ছোট রাজন্যবর্গ ভাতা পেতো সরকার থেকে। সুপ্রিম কোর্টে গেলে সেই রায় রাজন্যবর্গের পক্ষেই যায়। সংবিধানের ২৬তম সংশোধনের মাধ্যমে এক্ষেত্রেও বাতিল হয় সেই আইন। এরই মাঝে এসে যায় ১৯৭১ এর সাধারণ নির্বাচন।

১৯৭১-এর নির্বাচন

১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরার “গরিবী হঠাও” স্লোগানকে সামনে রেখে কংগ্রেস একাই ৫১৮টির মধ্যে ৩৫২টি আসনে জিতে যায়। রায়বেরিলি আসনে ইন্দিরা গান্ধী সংযুক্ত সোশালিস্ট পার্টির রাজনারায়ণেকে এক লক্ষেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন। রাজনারায়ণের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৭১ হাজার ৪৯৯ ভোট। ইন্দিরা গান্ধী পেয়েছিলেন ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ভোট। এই নির্বাচনের ব্যাপক কারচুপি ঘটে। অভিযোগ ওঠে ভোটে জেতার জন্য উত্তর প্রদেশ সরকারকে সরাসরি ব্যবহার করেছেন ইন্দিরা গান্ধী। নির্বাচন কমিশনের আইনকে তোয়াক্কা না করেই নির্বাচনী এজেন্ট করেছিলেন সরকারি কর্মচারী যশপাল কাপুরকে। অবৈধ এই জয়ের বিপক্ষে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাজনারায়ণ।

অর্থনৈতিক সংকট ও বিরোধীদের আন্দোলন

সেই সময় গোটা দেশ জুড়ে চরম অস্থির অবস্থা তৈরি হয়। রাজ্যে রাজ্যে চরম দুর্নীতি। অচল সরকারি পরিষেবা। দুর্বিষহ হয়ে ওঠে গোটা দেশের মানুষের জীবন। ১৯৭৩ সালে বিশ্বে তেলের বাজারে সংকট দেখা দেয়। এ দেশে তেলের দাম ব্যাপক হারে বাড়ে। অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে গোটা দেশে। প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে প্রবল আন্দোলন শুরু করে বিরোধী দলগুলি। স্বাভাবিক ভাবে ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ধড়পাকড়, পুলিশি নির্যাতন। আন্দোলনে অগ্রগণ্য বিরোধী নেতা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়নন, মোরারজি দেশাই, অটল বিহারী বাজপেয়ি, লালকৃষ্ণ আদবানি প্রমুখ। এই সময়ে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। সরকারি পরিষেবা একেবারে লাটে ওঠার উপক্রম হয়। প্রতিটি রেলের সময় গড়ে পাঁচ ঘন্টা করে পেছানোটা স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালে জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্বে রেলওয়ে কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করে। ডাক দেন ধর্মঘটের। সেদিনের সেই ধর্মঘট এখনও বিশ্বের সর্ববৃহৎ।

গুজরাটে ছাত্র আন্দোলন

১৯৭৩-এ গুজরাটের শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি সামনে আসে। প্রবল আন্দোলনে নামে ‘নবনির্মাণ ছাত্র সংগঠন’। সে ঝড় আছড়ে পড়ে গোটা গুজরাটে। আন্দোলন প্রতিরোধে চলে গুলি, নামে সেনা। চাপে পরে ইন্দিরা গান্ধী গুজরাটের কংগ্রেস সরকার ভেঙে দেন। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন চিমন ভাই প্যাটেলের। লাগু হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।

বিহারে আন্দোলন

বিহারেও শুরু হয় একই ধরনের ছাত্র আন্দোলন। সেটা ১৯৭৪ সালের ২০শে মার্চ। নেতৃত্ব দেয় ‘রাষ্ট্র সংগ্রাম সমিতি’ নামে ছাত্র সংগঠন। বিহারের এই আন্দোলনের সমর্থনে সামনের সারিতে আসেন জয়প্রকাশ নারায়ন। গোটা দেশে জেপি নামে পরিচিত তিনি। ৮ই এপ্রিল ডাক দেন বিহারের সরকার ভেঙে দেওয়ার। গুজরাটের মতো একই কাজ এক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী করেন নি। বুঝেছিলেন বিষয়টি কোনভাবে বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। ১লা নভেম্বর রামলীলা ময়দানের সভা থেকে ইন্দিরা সাফ জানান, বিহার সরকারের পতন হবে না। সারা দেশ জুড়ে বিরোধীদলগুলি জোট বাঁধতে শুরু করে। অকংগ্রেসি দলগুলি নিয়ে গঠিত হয় বিরোধী জোট। বাইরে ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল সিপিআই।

আন্দোলনের তীব্রতা

সারাদেশ জুড়ে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। বহু ক্ষেত্রে তা সহিংস আকার নেয়। পুলিশের নির্যাতন চরমে ওঠে। তখন ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাস। আন্দোলনকারীদের বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় রেলমন্ত্রী লোলিত মোহন মিশ্রর।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত

১৯৭১-এর লোকসভা নির্বাচনে রায়বেরেলি আসনে ত্রুটিযুক্ত ভোট প্রক্রিয়ার অভিযোগ নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রাজনারায়ণ। বিচারপতি ছিলেন জগমোহনলাল সিনহা। সেটা ১৯৭৫ সালে ১২ ই জুন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সরাসরি আদালতে উপস্থিত হতে হয়েছিল সেদিন। পুলিশসহ একজনও কোন কর্মচারীকে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী সুলভ সম্মান প্রদর্শন না করার নির্দেশ জারি করেছিলেন বিচারপতির জগমোহনলাল। সেই নির্দেশ সম্পূর্ণ কার্যকরও হয়েছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধীর সাংসদ পথ খারিজ করে দেয়। ৬ বছরের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়।

দেশে জারি জরুরি অবস্থা

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নাকি ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। পার্টির পক্ষ থেকে পরামর্শ গিয়েছিল কংগ্রেস অধ্যক্ষ হওয়ার। কিন্তু পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর পরামর্শে ইস্তফা দেওয়া থেকে বিরত হন তিনি। হাইকোর্টের পরাজয়ের পর সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ারের এজলাসে কেস ওঠে। সেটা ১৯৭৫ সালের ২৪শে জুন। এলাহাবাদের হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখেন বিচারপতি। তবে রায়ে এ-ও বলা হয় পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালিয়ে যাবেন ইন্দিরা গান্ধী। তখন বাইরে প্রবল চাপ বিরোধীেদের। একে একে সবকটা রাস্তা বন্ধ হচ্ছিল ইন্দিরার সামনে।

১৯৭৫ এর ২৫ শে জুন একটি ঘটনা ঘটলো। রামলীলা ময়দানে বিশাল সমাবেশ থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণের ঘোষণা করলেন, দেশের সকল পুলিশ প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা উচিত। এটাকেই ইস্যু করলেন ইন্দিরা। ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলার ভয়ঙ্কর অবনতি ঘটতে পারে। সুতরাং ৩৫২ ধারা অপপ্রয়োগের প্রস্তুতি শুরু হয়। সবার সঙ্গে কোন বৈঠক ছাড়াই তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিখ্যাত আইনজীবী সিদ্ধার্থ শংকর রায়, সঞ্জয় গান্ধী প্রমূখ কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শে সিদ্ধান্ত হয় দেশে জরুরি অবস্থা জারি হবে।

রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদের সঙ্গে দেখা করেন ইন্দিরা। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের ড্রাফ্ট করে দেওয়া জরুরী অবস্থা প্রয়োগের আবেদন জমা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজিও হয়ে যান সেই সময়ে দেশের ‘পুতুল রাষ্ট্রপতি’। তখন রাত প্রায় ১১টা ২০। রাষ্ট্রপতি সই হলো। এমার্জেন্সি পত্রে পড়লো আনুষ্ঠানিক সিলমোহর। নিয়ম মতো সেই সময় থেকেই ভারতবর্ষের দীর্ঘ সময়ের জরুরি অবস্থা লাগু হয়। ২৬শে জুন সকালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর মাধ্যমে সে কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

গণতন্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞ

সব ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হলো জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে। প্রতিবাদ, আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিরোধীদের রাজনৈতিক কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় কঠোরভাবে। নিয়ন্ত্রণ করা হলো সংবাদ মাধ্যমকে। সবগুলি সংবাদপত্র দপ্তরে সেই রাতে বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশি জুলুম, গ্রেফতার চলতে থাকে নির্বিচারে। আটক করে চলে অমানবিক নির্যাতন। দেওয়া হয় ‘মিসা’। পরদিন সকাল পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার বিরোধী নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তার হন দেশের প্রথম সারির সব বিরোধী নেতা।

রামলীলা ময়দান থেকে ফিরার পথে গ্রেপ্তার করা হয় জয়প্রকাশকে। একে একে মোরাজ্জি দেশাই, অটল বিহারি বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ। পরদিন থেকে বন্ধ হয়ে যায় বিরোধীদের র্যালি। সেনসর করা হয় সিনেমা, সাহিত্য। সারা দেশে বাজেয়াপ্ত করা হয় কয়েক হাজার উপন্যাস, কবিতা, বই। গ্রেফতার হন প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার। নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘকে।

জোরপূর্বক বন্ধাত্বকরণ

ইন্দিরা গান্ধী ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জনসংখ্যার হ্রাসের উদ্যোগ নিয়েছিলেন জোরদারভাবে। সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে দূর দূর গ্রামে গিয়ে লক্ষ লক্ষ পুরুষকে ধরে ধরে বন্ধ্যাত্বকরণ করানোর উন্মাদনা শুরু হয়েছিল। নির্বিচারে চলছিল এক অসুস্থ যৌন উল্লাস।

এতকিছুর পরও কিছু লোক এই জরুরি অবস্থার পক্ষেও ছিলেন। সাহিত্যিক খুশ বন্ত সিং, গান্ধীবাদি নেতা বিনোভা ভাবে, শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরে প্রমুখ।

১৯৭৭-এর নিবার্চন

১৯৭৭ সালে হঠাৎ লোকসভা নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন ইন্দিরা গান্ধী। তখন জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে বিরোধীরা একজোট হয়ে গড়ে তোলে ‘জনতা পার্টি’। নিজেদের ইগো বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধন্ত নিয়েছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত জনসংঘের নেতৃত্বগণ। দেশের প্রয়োজনে। কারণ এ দলের আদর্শ আগে দেশ, তারপর মানুষ এবং সবশেষে দল। ১৯৭৭ সালে জনসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে মিশে যায় জনতা দলে। নির্বাচনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় কংগ্রেস। ৫৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৯৫টি পায় জনতা পার্টি। ১৫৪টি আসন যায় কংগ্রেসের ঘরে। প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজি দেশাই।

#

ভারতের সংবিধানকে কংগ্রেস কখনোই শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্যতা দেয়নি। সেই জন্ম লগ্ন থেকেই ত্রুটি থেকে গেছে তাদের। কংগ্রেসের আমলে তাই ৭৫ বার সংবিধান সংশোধন হয়েছে। জোরপূর্বক নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে দেওয়া নজির রয়েছে একসঙ্গে সাতটি রাজ্যে। সংবিধানের মূল ভাবনায় না থাকা ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ কথাটা জরুরি অবস্থা সময় সংযুক্ত করা হয় জোর করে। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ কথাটা বি.আর আম্বেদকারে মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় ছিল না।

বিজেপি সরকার মাত্র ১২বার সংবিধানের সংশোধন করেছে এ পর্যন্ত । ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের সংবিধানকে সর্বোচ্চ মান্যতা দেওয়ার মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের রাস্তা খুঁজেছে সবসময়। সংশোধনীর অন্যতম ছিল, জি এস টি চালু ২০১৭, সর্বভারতীয় তপশিলি কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান ২০১৯, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, একই বছর লোকসভা ও বিধানসভায় তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো, ২০২৩ সালে মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রণয়ন, তিন তালাকের রদ, ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি, ওয়াকফ বিলের সংশোধন প্রভৃতি। জরুরি অবস্থার সেই কালো দিন মুছে দিয়ে দেশের সংবিধান রক্ষার মহান দায়িত্ব ভারতীয় জনতা পার্টি’র সরকার নিয়েছে। যা তার আদর্শের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এ-কাজের অগ্রমুখ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী দিনে সে অগ্রগমনের পথ যে আরও প্রশস্ত হবে, এ-রায় দিয়েছেন সমগ্র দেশবাসী।

তাং ২৫শে জুন, ২০২৫

(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)